石破内閣が発足してから半年を超えた。この間、衆院選で少数与党に転落。7月に予定されている参院選で連敗すれば命運が尽きる状況にある。こうした中、あらゆる国からの輸入品に大幅に引き上げた関税を課す米トランプ政策の影響で、世界にはヒシヒシと不況の影。石破政権としては、物価高騰に苦しむ国民を救う有効な手立てを示せないと次の選挙は戦えないところに来ている。

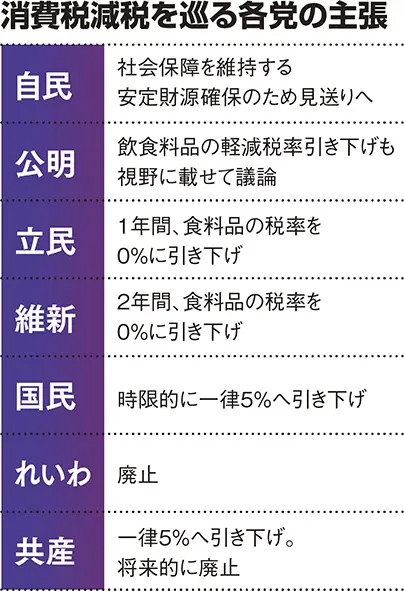

もたつく政府与党に対し、野党側の公約は「消費税減税」でほぼ足並みがそろった。だが、補助金はオーケーだが、〝減税〟には極度のアレルギーを示すのがあの省庁。ガソリンが3カ月連続で1㍑160円を超えるとガソリン税の課税を止める法律も、東日本大震災の復興を理由に凍結させたままだ。

今回も巧みなロジックで〝消費税減税〟を阻止するのか。裏でうごめく財務官僚の思惑を探る。

日本財政の将来像「積極or緊縮?」 国民の〝暮らし第一〟のはずが…

政権の命運「参院過半数」

家計支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数は28・3%に上昇し、43年ぶり高水準となった。それほど食料品の値上がりは激しい。電気代も昨年並みの酷暑が予想されるのに値上がりするばかりだ。

家計の負担をやわらげるため、石破茂総理は当初、全国民に4~5万円程度の現金給付を考えたが、「バラマキ」との批判を恐れ二の足を踏んでいる。次に消費税減税も視野に入れたが、森山裕・自民党幹事長ら党内の緊縮財政派の反発を受けてあっけなく頓挫した。

このため、口では「物価上昇に負けない賃上げを」と言いながら、「5月22日からガソリン1㍑最大10円補助、電気・ガス代を7月から3カ月間補助」とパッとしない生活支援策しか示せていない。

この状況で夏の参院選を戦うつもりなのか。実はその裏には「参院は今後も与党が過半数を維持できる」という楽観的な読みが見え隠れする。参議院の定数248のうち、3年ごとに半数が改選される過半数は125。自公で現在140議席あるうち改選は66(自52公14)。非改選が74あるから今夏に51取れば過半数を維持できる。

ただし最近の党勢縮小もあり、公明の14維持は難しく(3年前は13)、仮に自民が惨敗して単独で50議席を大きく割り込めば、石破総理の総裁辞任、内閣総辞職も現実味を帯びる状況だ。

財務省の族議員走る?

1989年に始まった消費税だが、これまで一度も税率を下げたことがない。

本来なら、物価高騰の中で十分な賃上げができないなら、減税するか、年金などの減免をするか、給付金を出すかで「国民の手取りを増やす」しか生活を楽にする道はない。

だが、給付金は「バラマキ」と言われてしまう。年金や医療などの社会保障に手を付けるにも、団塊世代が後期高齢者となった中では困難。となれば、参院選に向け〝消費税減税〟の大合唱が起こる背景は分かりやすい。

自民まで消費税減税に舵を切れば全党の足並みがそろい、選挙の争点にならなくなるから与党には好都合のはず。それができないのは、自民税調を中心に財務官僚の息が掛かった緊縮財政派の抵抗が水面下ですさまじいからだ。

彼らがいつも口にするのは「財源は?」の一点だ。財務官僚は収入と支出のつり合いを取る財政均衡論を振りかざす。収支バランスと言われれば、一見もっともらしく聞こえるが、コロナ禍には100兆円単位で赤字国債を発行できている。給付金には「財源は?」と言わないのに、「減税」と口にした途端、「財源は?」と言ってくる点からもうさん臭い。

財務官僚出身の自民党議員はほぼ全員、省利省益で動く族議員とみて間違いない。それ以外に財務省に取り込まれているのは、財務大臣経験者と大物の二世議員が多い。筆頭は史上最長の8年9カ月間、財務大臣を務めた麻生太郎氏と、旧民主党政権で財務副大臣・財務大臣を歴任した立民代表の野田佳彦氏。野田氏といえば消費税10%引き上げの立役者で、旧民主党を下野させ解党に追い込んだ張本人。財務官僚主導で両党がもし連立すれば、野田氏が首班指名される可能性が高い。消費税率12%へ向けて2人は手を結ぶ。

立民の「食料品の消費税率ゼロに」は、1年間の期限付きで家計を救済する効果は薄く、戻す際には現在8%の食料品の軽減税率の廃止を盛り込み、一律10%に引き上げる危険性が高い。党最高顧問の枝野幸男氏も筋金入りの増税論者だ。

同様の理由で維新の「2年間、食料品税率ゼロ」もダメ。今は店内で食べれば10%、持ち帰りは8%だが、これが10%と0%にすると店頭は大混乱する。期間限定は激しい買い控えと買いだめを引き起こす。それに什器備品などを消費税10%で買った食料品店が、商品を0%で売ると、支払った消費税との相殺ができず、必ず収入減に陥る。

自民の緊縮財政派は減税の反対理由に、①野党の減税論にはくみしない②諸外国での実施例も与党にプラスしていない③地方の保守岩盤票が離れるーと、総理の動きを徹底して封じている。

消費税「一律5%」現実的

反対に積極財政派の筆頭は、財務省が毛嫌いする同省OBの国民・玉木雄一郎代表だ。消費税減税を食料品に限定せず「一律5%への引き下げ」を打ち出す。事務的にも早いし期限も切らない。

「食料品の消費税ゼロ」で税収は年間約5兆円減るのに比べ、玉木氏の一律5%の場合は約14兆円減る。その財源について玉木氏は「堂々と赤字国債で」と明快。「消費税廃止」を唱える共産党とれいわ新選組も一律5%案に同調する構えだ。

他に外国人観光客の買い物について、現在は出国時に還付されることで実質無税になっているのに対し、「日本国民と同じように消費税を取れば、約8000億円の税収が見込める」との試算もある。

立民内で〝食料品消費税ゼロ〟案を推進してきた小沢一郎氏や江田憲司氏らは、同じ党内で野田・枝野の対極にいる。

公明党は「食料品の軽減税率8%見直し」だけで具体的な財源を示さず、歯切れが悪い。総理と離反する気はないので政府案を様子見だ。

自民党内では自身の選挙が近い参院議員がより積極的に動いている。西田昌司氏は「法人税率を現在の23・2%の40%に戻す。一方、企業の戦略的分野への投資には税制優遇し、投資や消費を大幅アップして税収をカバー」とし、高市早苗氏は「財政拡大し、景気押し上げ効果で税収増」、小泉進次郎氏も「今は生活が大変な時期。政治が給付や減税で何らかの手を打つべき」と減税案を後押しする。

財務省はなぜ強い?

表向きは「私たちは事務方、決めるのは政治」と動きが見えない財務官僚の手の内を探って行こう。

税収の基本は、法人税・所得税・消費税の三本柱。最も安定した財源は、商品が取引されるたびに発生する消費税だ。財務省は「経済成長しても急に税収は伸びない。少子高齢化で社会保障費は増えるばかり」と言い続けてきたが、コロナ明けの税収増がGDPの伸び以上だったことがはっきりした。

「国民1人当たりの借金1000万円」というPRも、政府の借金なのに、わざと国民の借金として同一視する自体、不適切だ。

もともと道路整備のためだったガソリンの暫定税率(1㍑25・1円)も、〝暫定〟という言葉の通り、一時的な措置だったはずが、あれからすでに半世紀。今はガソリン税の〝暫定税率〟から〝上乗せ分〟と名前を変えてカモフラージュし、災害復興など理由をすり替えて手離さない。財務官僚は恒久的な減税を最も嫌うから、消費税減税論議で彼らの機嫌を取るような〝期限付き減税案〟は最初から信用しない方がいい。

安倍晋三・元総理はその回顧録で「彼ら(財務官僚)は省益のためなら政権をも倒す」と書いているように、次の3つのアメとムチで徐々に政治家を縛っていく。

❶利権(国家予算を一手に握り、協力的な議員には手厚く配分)

❷脅迫(取り締まり機関・国税庁が反目する議員周辺の節税チェック)

❸マインドコントロール(新人議員のころから財政均衡論で洗脳)

政治家の後ろにいる業界団体に、補助金や租税特別措置(特定の政策実現の条件を満たせば企業や個人の税負担を減免できる)をさじ加減で決められるのも彼らだ。

今春『財務省解体』をスローガンに霞ヶ関でデモや集会が起きたが、現役官僚は一切反論しないし動じない。その力を削ぐにはお金の入りと出を別々の省庁にし、取り締まり機関も切り離すしかない。それが出来るのは立法府の政治家だけだ。

有権者はもっと選挙で怒れ!

国政では長年、「保守」か「革新」かで各党の争いを繰り広げてきた。しかし、今回の〝減税主張合戦〟を見ると、第1党の自民、第2党の立民ともに党内で意見対立している。今後さらなるトランプ関税への対策も見据え、〝国民負担の制度設計の形〟を有権者に問う選挙にした方がすっきりする。

日本で米国のような二大政党制は難しいが、多党化する欧州のように、離合集散の政界再編はさらに広がりそうだ。自身の支持政党を決めるのに「積極財政論か、緊縮財政論か」が目安となる時代がすぐそこに迫っている。