なぜ、こんなに米が高いのか。〝令和の米騒動〟が起きた昨夏。当時の坂本哲志農水相は「秋に収穫できる新米が出回れば解消する」と言い続けた。ところが、今年に入って、その24年度産米の〝消えた21万㌧〟問題が発生。現在の江藤拓農水相は「どこかで流通が目詰まりしている」と、政府が持っている備蓄米を同じ量放出することに踏み切り、消費者の不安を解消しようとした。しかし、結果は米の品薄感はぬぐえず、価格は前年よりも2倍に跳ね上がった。それどころか、今秋に収穫する25年度産米の買い付けに皆が走り出し、文字通り〝青田買い〟状態。いったい何がどうなっているのか? 徹底解明する。

「コメ不足」は 農政転換の好機

〝食料安全保障〟でコメ増産へ

〝消えた21万㌧〟うやむや

まずは、放出で話題になった国の備蓄米について説明したい。備蓄米は10年に一度の不作にも2年連続で耐えられるように、常に100万㌧程度(国民が通常食べる米2カ月分)を備蓄しておく制度。毎年20万㌧を買い入れており、5年経った米から順番に飼料用米などとして売却するローテーションシステムとなっている。

この備蓄米。凶作でもないのに放出するのは異例で、背景には石破総理の強い指示があった。3月10日に15万㌧、4月1日には7万㌧と合計21万㌧を入札で業者に売り渡す形で放出。放出量の根拠は例の〝消えた21万㌧〟だ。

重要なのは、あまり知られていない買い戻し特約の存在だ。政府は備蓄米を落札した業者から、1年以内に同じ量を買い戻すルールになっている。つまり、返せる見込みがない業者は入札に参加することも困難。ほぼ全量をJA農協が落札した理由はそこにある。しかも買い戻し特約は、民間に損をさせないように政府は落札された価格より高く買い戻すから、農水省が「現在の米価の高値を是正する気はない」という思惑が透けて見える。

本題の21万㌧はどこに消えたのか? 農水省は「広く薄く過剰在庫した結果」と言うが、これ自体疑わしい。備蓄米は玄米での売り渡しで、落札者は精米して他の米と混ぜ、ブレンド米として売ることを義務付けており、わざと可視化させないようにしている。学校給食や外食産業をまず優先するため、中小のスーパーには備蓄米は入ってこない構造だ。

「23年産米足りず」が原点

米価は「上がる理由」として①天候不順②作付面積減少③出荷遅延④需要増加⑤肥料燃料等の上昇。逆に「下がる理由」として①天候良好②作付面積拡大③出荷順調④需要減少⑤肥料燃料等の減少がある。

一昨秋採れた23年産米は、猛暑で20万㌧減▽減反強化で10万トン減、さらにインバウンドの需要増などで11万㌧消費増と、当初予定の650万㌧から40万㌧超が足らない状況に陥った。24年7月の在庫が前年より40万㌧も少ない82万㌧(通常最低100万㌧)だったから〝令和の米騒動〟が起きた。

それを穴埋めするのに24年産米を先食いするしかなくなったので品薄と高値が起こるのは当たり前。しかも農水省の言う「24年産米の作柄は平年並み」も疑わしい。全体では確かに平年並みでも、銘柄米など一等級米は猛暑の影響を受けやすく作柄は思わしくなかったとみられる。

実際JA全農と卸売り業者との取引価格は60㌔あたりで21年産米1万2804円だったのに対し、24年産米は倍近い2万2700円まで急騰。1990年代の食管制度時代の自主流通米を上回る高値だった。結局24年産米は実質683万㌧と前年比約30万㌧程度増えただけ(減反政策継続下で対前年比増は異例)なので、昨秋に先食いした分を取り返せず、早くも25年産米の奪い合いが始まっている。

25年産米早くも争奪戦

今秋採れる25年産米は半分強の29道県が前年比増を見込み、作付面積も前年より3・1%増える予定だ。しかし、猛暑や逆に冷夏など天候不順は予想不可能。JA農協の集荷は、24年産米で179万㌧まで落ちたため、25年産米は目標を48万㌧上積みして227万㌧に設定。組合員農家への仮渡し金(予約金)は昨年60㌔あたり1万7000円が35%上がり2万3000円になっているから、市販のコメ価格5㌔3500~4000円からの値下がりは当分見込めそうもない。

今ではJA経由のコメ流通は傘下生産量の半分程度で、銘柄米ほど一般取引に回る。既に大手外食チェーンなどから直接先買い予約が増え、25年産米完売の農家も出ており、酒造用や加工用の米を急きょ減らして主食用を増やす農家も増えている。

JAは農水省の強固な天下り先

ウクライナ侵攻をきっかけに昨年5月、〝食料安全保障〟の強化を名目に「改正食料・農業・農村基本法」が国会で成立した。簡単に言えば〝保護農政への回帰〟。JA農協組織を守り、弱小農家の生き残りを図る。この成立に動いたのが農政トライアングルと呼ばれる自民党農林族・農水官僚・JA農協だ。自民党農水族のドンは 〝石破総理のお目付役〟森山裕・党幹事長。

自民党には2007年参院選のトラウマがある。旧民主党が掲げた農家への〝戸別所得補償〟が共感を呼び、JAの政治組織「全国農業者農政運動組織連盟」(農政連)が推薦した自民党中心の45候補のうち22人が落選した。今夏の参院選で自民党が恐れるのはこの再来で、JA組合員の票がごっそりと野党側に回ると先の総選挙の二の舞いになりかねない。このため、どうしてもこの法律が必要だった。

JA農協は既に本来の農業事業だけではもうからなくなっており、JA共済やJAバンクなど金融事業で穴埋めしている。それでも1千万人の組合員と都市近郊で准組合員を抱え、肥料の市場シェア8割、農薬や農機具のシェア6割を持つ自民党の有力支持団体で、国や自治体からの補助金の受け皿として機能し続けている。

農水省は官僚社会で強い立場ではないが、JA農協という強固な天下り先がある。自民党農林族は地方選出の有力議員が多く頼れる存在。省庁再編の大波にも両者が後ろ盾となって農水省は他省庁との統合を免れてきた。

強固な農政トライアングル

このトライアングルで米の減反政策がどうやって進められて来たかを考えてみよう。戦後、輸入小麦によるパン食の増加で米の消費が年々減っていった。米価の下落を止めるには生産量を減らすしかない。このため、農水官僚は米から麦や大豆などに転作すると補助金を付けた。しかし、長年稲作に慣れた高齢の農家。転作は簡単ではない。農水省は主食用でなければ加工用や飼育用の米でも転作にカウントする裏技で、ひたすら数字合わせしてきたが、消費と価格の下げは止まらなかった。

困り果てた中、吹いた追い風が〝食料安保〟の「改正食料・農業・農村基本法」。「自国民の食料は自国で出来るだけまかない、災害や紛争などの有事に備える」という逆転の発想だ。確かに、パンに加工するまでに過程の多い輸入小麦に比べ、米は炊けばすぐに食べられる。日本の食料自給率はカロリーベースで38%、生産額ベースで63%しかなくG7先進国では最低クラスだから、今後は堂々と補助金を付けて国内での農業・酪農・水産を育成していくことに転じた訳だ。

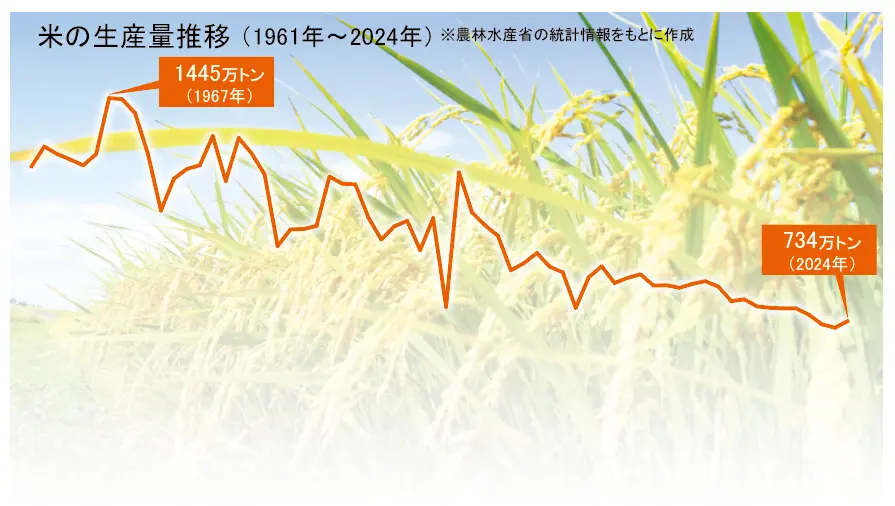

続く千載一遇の神風が〝令和の米騒動〟。半世紀続いた米の減反政策で水田面積は4割減。生産量は最盛期の1445万㌧(1967年)から半分以下になった。現在の高値は「90年代水準に戻った」と言っても茶碗1膳に換算すれば55円ぐらいにしかならない。農水トライアングルの人々の本音は「物の値段は需要と供給。実は今が適正価格」と内心にんまりしている。

おコメの未来は明るい

農政の将来像は、石破総理自身が昨夏の総裁選で既に示している。総理自身は麻生内閣で農水相を務め、「減反見直し」を官僚に検討させた経緯がある。自身の選挙区も国内最少人口の鳥取県。総裁選公約の『地方を守る』項目で、食料安全補償として米の国内消費拡大と輸出の拡大を上げ、そのために「減反政策廃止と農家への直接戸別所得補償」を掲げている。

総理に就任したのに、この政策をなかなか実行に移せないのは、ひたすら減反政策を進めてきた財務官僚への配慮と、戸別補償にJA農協の反発が強いため、農林族議員が消極的だからだ。

戸別補償はEUなどの農家支援では当たり前の政策。輸入農作物を低関税で安く国民に提供し、自国農業生産者には差額を戸別補助して離農を防ぐ。米の需要増は人口減が進む日本ではピンと来ないが、爆発的に人口増加が続くアフリカや南米、アジアに新たな市場は広がり、先進国はかつてない日本食ブーム。お米の前途は実は明るいのだ。