戦後初の上方落語定席として知られる「島之内寄席」が約5年ぶりに復活。創設メンバーの桂福団治や月亭八方らが高座に立ち、伝統を受け継ぐ新たな舞台が大阪・心斎橋角座で始まる。

創設メンバーが再集結、初回は満席スタート

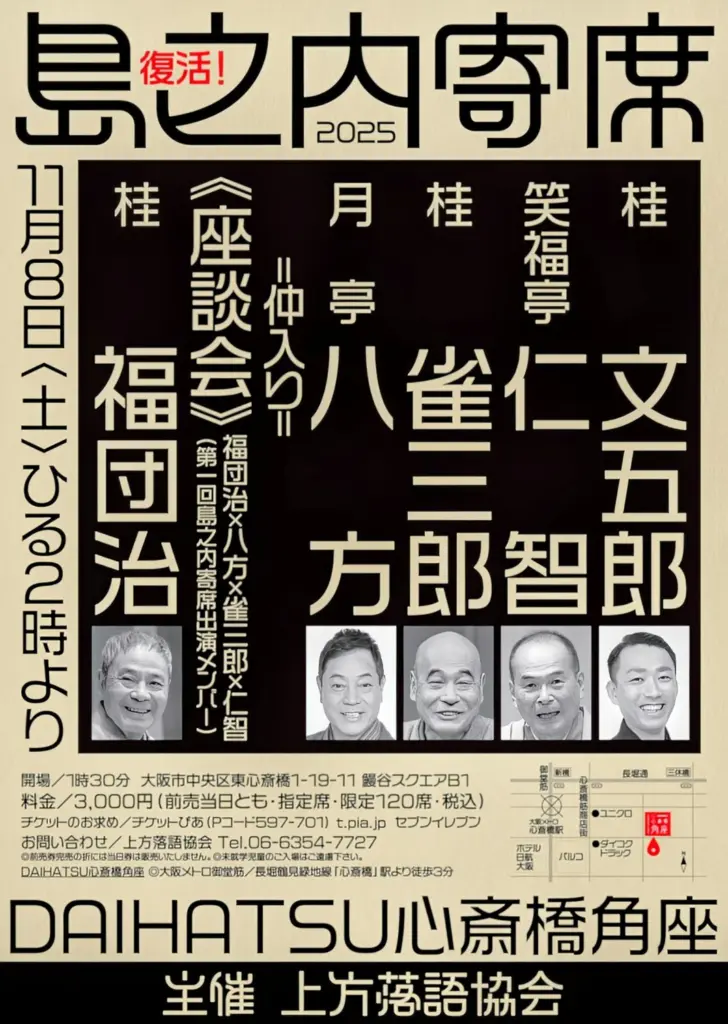

上方落語界戦後初の定席寄席として53年の歴史ありながら、コロナ禍拡大で2020年から休止状態が続いていた「島之内寄席」が今月から月1回、大阪・ミナミの松竹芸能の常設寄席・DAIHATSU心斎橋角座復活する。初回の8日は既にチケットは完売しているが、1972年2月の初回開催時に若手として出演の桂福団治(85)、月亭八方(77)、桂雀三郎(76)、笑福亭仁智(73)が高座を務め、特別企画として4人で座談会を行い思い出を語り合う。

六代目松鶴が開設、協会にとっての“原点”

このほど開かれた概要発表会見では仁智協会会長はじめ、当時の出演者だった桂春若(74)が出席。新たな島之内寄席の演者選定を担当する月亭遊方(61)と桂米紫(51)が概要を語った。

島之内寄席は、日本基督教団島之内教会を会場として借り受け当時の協会長だった六代目笑福亭松鶴(1986年、68歳で死去)が開設。その後も船場センタービルやダイエー京橋店、ワッハ上方、銭屋ホールなど会場を移しながら名称を継続して開催された。

「六代目がごちそうしてくれた」春若が語る当時の舞台裏

桂春若は「教会の礼拝堂を使うので、1回ごとに客席や高座も設定し背景などを皆で手分けして運んだ。準備が終わると六代目(松鶴)が食事をごちそうして下さった」と懐かしげ。仁智は「お客さんの入リに応じて個々のギャラが決まる“割り”の制度が初めて導入されたのが思い出。協会としても大事な寄席なので毎月1回土曜日に松竹芸能さんに劇場をお借りすることになりました」と説明した。

1月・2月公演も決定、中堅噺家による“大人の落語会”に

12月は休演するが、1月は17日(笑福亭福笑、桂梅団治、桂小文枝、桂団朝)、2月は21日(桂文太、桂文之助、桂千朝、林家染雀)のいずれも午後2時から開催。

遊方らの説明によると、出演者は概ねキャリア30年以上の中堅噺家が1演目30~40分掛けてじっくりと話す。米紫は「大人の落語会にしたい」と抱負。また開口一番には逆にキャリア10年前後の江戸落語の前座に相当する若手に機会を与える。遊方は「大阪、神戸の定席と差別化する。じっくりと長尺のネタを掛けてもらう。大人の雰囲気の落語会に」と前置きし、「次第に若くて人気のある噺家が育ってきた。彼ら彼女らに頼まず、中堅ベテランが普段は掛けられないようなネタをじっくり聞かせる会にしたい。六代目が亡くなって来年で40年。直接、高座を見た事がない噺家も増えた。上方落語の奥行きを感じてもらう会に」と期待している。

(畑山 博史)