道修町―この漢字、どう読むかご存じだろうか。つい「どうしゅうまち」と読みがちだが、正しくは「どしょうまち」。大阪・船場の一角にある東西約300㍍の通りで、古くから「くすりの町」として親しまれてきた。道修町の歩みをたどってみよう。

御堂筋と堺筋にはさまれたこの通りには、今も製薬会社の本社や薬に関する施設が並ぶ。薬の神を祀る少彦名神社があり、その3階には「くすりの道修町資料館」も併設されている。さらに進むと、「大阪薬科大学発祥の地」を示す碑が目に入る。江戸時代、この通りには薬種商の店が軒を連ね〝くすりの町〟として栄えた。

はじまりは水運の利

道修町の歴史をひもとくと、豊臣秀吉による大坂城築城にまでさかのぼる。天正16(1588)年の火事の記録には、すでに「道修町」の名が記されている。

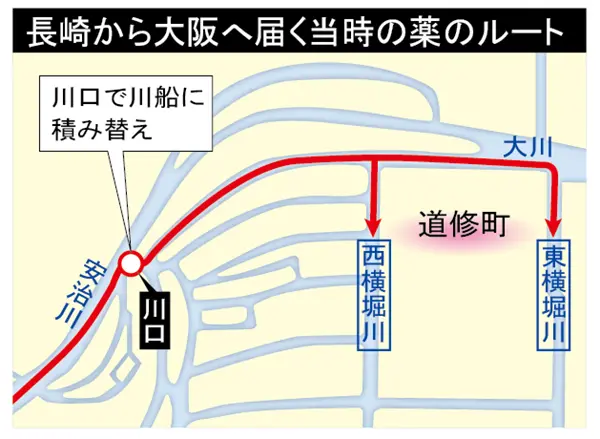

当時の北船場は、長崎から届く唐薬種[とうやくしゅ](漢薬)が積み下ろされる拠点だった。薬は瀬戸内海を渡り、安治川の河口に着くと川口で川船に積み替えられ、大川から横堀川を経て市中へと運ばれた。こうして集まった薬を扱う商人たちは、やがて東横堀の平野橋あたりから北の道修町へと店を移すようになったと伝わっている。

将軍を驚かせた道修町の底力

道修町が「薬の町」として名を高めたのは、八代将軍・徳川吉宗の頃とされる。紀州から江戸へ向かう途上に病を患い、道修町から献上された高麗人参が効いたという逸話が残る。真偽は定かでないが、このような話が生まれた背景には、薬種商への厚い信頼があったことは確かだ。当時の薬は植物や動物を原料とするため真贋[しんがん]の見極めが難しく、〝にせ薬〟も多かった。そんな中で道修町の商人たちは「にせ薬は扱わず、ほんものだけを売る」という気概と鑑定眼を持ち、結束によって評判を高めていった。

やがて吉宗は、道修町の薬種屋124軒を「株仲間」として公認。品質検査や適正価格の決定を担わせ、独占的な販売権を与えたのである。輸入された唐薬種は道修町に集められ、検査に合格したものだけが流通を許された。さらに和薬の利用も奨励され、唐薬とともに多くの和薬も取り扱われるようになった。幕府に認められたことで、道修町は「くすりの町」としての地位を不動のものとした。

現在の道修町では、複数の製薬会社が協力し「道修町ミュージアムストリート」として薬の文化を発信している。本来はライバルの企業同士も、「薬の文化を次代に伝える」という思いのもとで結束しており、江戸時代から受け継がれる精神が今も息づいている。

諸説ある地名の由来

「道修町」という名の由来にはいくつかの説がある。古い記録には、この地が「道修谷」と呼ばれていたことが確認されており、これが地名の起こりと考えられている。一方で、道修寺にちなむ説や、名医・道修の名に由来する説なども伝わるが、いずれも確かな根拠はなく、信ぴょう性は低いとされている。

神農祭は毎年11月22・23日

道修町の中心にある少彦名神社には、日本の薬の神「少彦名命[すくなひこなのみこと]」と、中国で薬祖とされる「神農氏[しんのうし]」が祀られている。薬は人命に直結するため、道修町の薬種商たちは神の加護を仰ぎ、正しい商いができるよう祈ってきた。その信仰が形となったのが「神農祭」である。文政5(1822)年、大坂でコレラが流行した際、薬種仲間が病よけの薬「虎頭殺鬼雄黄圓[ことうさっきうおうえん]」を調合し、鬼が嫌うとされた張り子の虎「神虎」とともに配ったのが始まりと伝わる。

現在も祭りでは、張り子の虎と御札をつけた五葉笹が授与され、家内安全や無病息災を願う風習が続く。

「大阪の祭りはえべっさんに始まり神農さんで終わる」といわれる少彦名神社の例大祭「神農祭」。〝とめのまつり〟として親しまれ、毎年11月22・23日に行われている。

関ケ原の合戦と関わりが?

薬の町としての歴史をたどると、意外にも関ヶ原の合戦に行き着く。西軍が敗れた戦場で、薩摩の大将・島津義弘は敵中突破を敢行し、薩摩へ退いた。その義弘を命懸けで支えたのが、大坂商人の田邊屋道與[たなべやどうよ]だったという。この縁から島津家の秘伝薬が伝わり、のちに「たなべや薬」として販売された。これが現在の田辺三菱製薬の源流であり、道修町の薬種商の発展にもつながっていった。

「カレー粉」も薬種問屋から

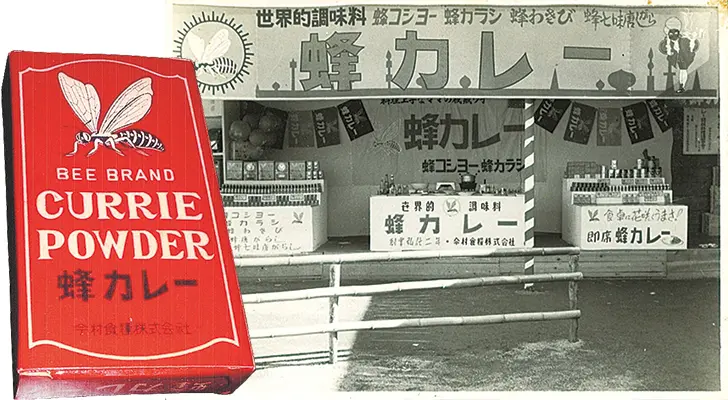

カレーはインドで生まれ、イギリスを経て日本へ伝わった。明治期には横浜の洋食店や陸軍の食事に取り入れられ、やがて国民食「カレーライス」として広まっていく。その国産化に最初の一歩を刻んだのが、大阪の薬種問屋。明治38(1905)年、薬問屋を営んでいた二代目 今村弥兵衛が、蔵にしまわれた柳行李[やなぎごうり](柳で編んだかご)から漂う香りに気づく。中にはウコンや唐辛子といった香辛料がぎっしり。弥兵衛はそれらを調合し、国産初のカレー粉「蜂カレー」を生み出した。これが現在のハチ食品の原点だった。

大正から昭和にかけて同じく大阪で創業したハウス食品が「家庭で食べられるカレー」を掲げ、「ホームカレー(のちのハウスカレー)」を発売。その後、リンゴとハチミツを加えた「バーモントカレー」を開発し、子どもや女性にも親しまれるマイルドな味わいが支持され、日本の家庭料理に一層根づいていった。薬の町にルーツを持つカレーは、国民食として日本の食卓に欠かせない料理へと成長していった。