「線状降水帯」出やすい地形は? お役立ち情報はコレ!!

先週末で梅雨のない北海道を除く日本列島全ての梅雨が明けた。関西は本来、7月に入ってからの梅雨明けが多く、今年は6月27日と平年より22日も早い。こういう年は猛暑になり、集中豪雨や台風襲来も増える傾向にある。その理由は地球温暖化による海水温上昇と高気圧の強まりと言われている。都心部は〝都市熱〟と呼ばれるクーラーなどの排気やアスファルトの照り返しでさらに体感温度が上昇する。大阪人は発達した地下街で暑さを避ける裏技を知っているが、心配なのは突如として襲ってくる風水害。昨今よく耳にする「線状降水帯」の心配はないのか? 検証してみよう。

大阪進む温暖化

地球温暖化は進み、昨夏の世界は次々「過去最高気温」を更新。米カリフォルニア州デスバレーでは53.3度。豪州の8月は日本と季節が逆で真冬の時期なのに、都市部でも30度台を記録。真夏でもクーラーが不要だった欧州のパリなども猛暑になっている。

WHO(世界保健機関)によると、昨年の平均気温は産業革命(150年ぐらい前の19世紀)の時に比べて1.55度高くなっており、日本の平均気温も観測史上最高になっている。

主な原因は海水温の上昇だが、アジアの海が世界平均の3倍以上のスピードで進行。日本の東方海域は世界でも最も高い上昇率になっている。「この漁港で思わぬマグロ大漁」などのニュースはこうした環境変化の副産物といえる。

昨年は大阪も猛暑日(最高35℃以上)を史上最多の22日記録したが、今夏はそれを更新するのは間違いない。問題は熱帯夜(夜間の最低気温25℃以上)が多いことで、就寝中に熱中症にならないよう①適切なクーラー使用②夜中にトイレに起きた際はゴクリと水分補給、を怠りなく。

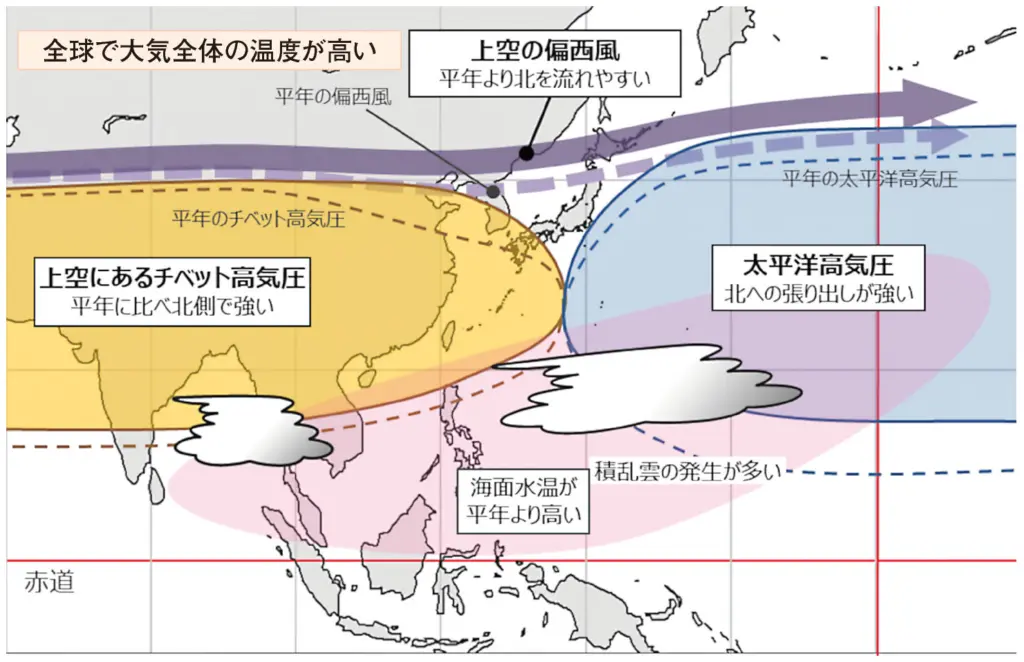

もう少し詳しく見ていこう。太平洋の海面の温度が赤道近くから南米に掛けて低くなる「ラニーニャ現象」が起こると、太平洋高気圧が平年よりも強く北に張り出しやすくなる。日本列島はしばしばこの状態に陥っている。ただし、現在は必ずしもラニーニャ状況でないだけに恐ろしい。

かつて日本の夏は「太平洋高気圧」が梅雨前線を押し上げて、列島をすっぽり覆っていた。夏の台風は高気圧を突き抜けられないので縁(へり)を回り大陸に上陸していた。ところが昨今、西日本は大陸からの「チベット高気圧」が覆い、東日本は「太平洋高気圧」と分かれる傾向にある。こうなると列島東西の気温差が増し、谷間となる愛知や静岡などの東海地域が局地的な大雨になりやすく、夏台風がこの谷間を狙って上陸してくる。

しかも海水温が上昇しているので、南方の台風勢力がさらに強まり、日本列島に近い場所で突然ミニ台風が発生し、驚かされたりする。

線状降水帯のメカニズム

局地的な大雨をチェックしてみよう。大阪の夏は高温少雨の予報で、集中豪雨の目安となる1時間50㍉程度なら排水処理の心配はない。

高温で海水の蒸発が進むと湿った雨雲の発達が促され、地表の高温で上昇気流に乗り、積乱雲(入道雲)になる。それが上空の冷たい大気にふれて水蒸気が冷やされると、激しい雨となって降り注ぐ。

日本列島は本来西から東へと天気が移って雲が流れるから、通常は強い雨も短時間で移動する。これが夕立ちだ。

過去に多くの被害を出した「線状降水帯」だが、データ的を見ると九州や中四国、さらに東北・北陸など日本海側にも多発している。なぜだろう? 低気圧は高気圧に挟まれると動けなくなる。そこに湿った空気が流れ込み続けると雨が降り続く。長さ50~300㌔、幅20~50㌔で、中心では3時間で300㍉以上の降水が続くからとても排水能力が追いつかない。線状降水帯は2014年に広島市安佐北区などで死者74人を出したことで注目されるようになったが、発生時間を問わないので夜間逃げ遅れの危険性が増す。

発生が多い地形として①海から温かく湿った空気が流れ込みやすい②山岳地形で空気が高く上がり積乱雲が発達しやすい③梅雨前線や秋雨前線が停滞しやすい④条件を満たすと「バックビルディング現象」(積乱雲がビルのように連なり、事前予測困難)が起きやすい場所が危険、ということになる。

これらは「危険性の大小」より、条件が偶然そろえばどこででも発生する。大阪や東京などの都市部は、海抜0㍍地帯に住宅や事業所も多く、周辺の海や川の水位より低い場所がある。昔は居住に適さない場所でも都市開発で整備してきた。その間に地盤沈下が進み、天井川は川底の土砂が滞留して保水能力が低下。目立たない小さな水路から水があふれ出て、下水道が雨水の処理能力を一時的に超えマンホールが吹き飛ぶ。保水能力の高い森林や水田が減り、地下鉄や地下街での出水は停電を伴うことがたびたびあり利用者はパニックに。

夏台風はノロノロ迷走

台風では18年9月4日、21号が大阪湾を真っ直ぐ北上。大阪は台風の進路で一番危険な東側に入ってしまった。この台風で関西空港の連絡橋が破損。南港では車が吹き寄せられるなどし、府内で6万5000戸と過去最大の住宅被害を出した。

台風は進路予測が発達し、対策を立てやすいが、夏は高気圧の影響でノロノロ台風が多く、被害が膨らむ上に、迷走する危険性が高いから注意だ。

ハザードマップ要チェック

近くに山地や崖、中小河川がある方は土砂崩れもリスクに。日頃はしない木々の裂音、土のにおいも危険信号。川も流れが急に減ったり、井戸が濁るのも前兆だ。まず自分が住む場所が「何にどれぐらい危険か?」を知ることが大切。国立研究開発法人「防災科学技術研究所」がネット公開している〝災害年表〟で自治体単位のチェックができる。

ハザードマップという言葉を聞いたことがあるはず。〝わがまちハザードマップ〟は、ほとんどの自治体がネットで公開している。国交省の〝重ねるハザードマップ〟は複数の災害リスクを地図に重ね表示している。

大阪市などの大都会は、マンションの2階以上の住まいなら大雨被害はまず大丈夫。避難途中の方が危険なことが多いので、自宅で様子を見た方が懸命。階上なら仮に1階が冠水しても、備蓄食料さえあれば3日くらい持ち応えられるから、留まる方が安全。

次は川。大阪府はかつて寝屋川や恩知川など中小河川の氾濫で流域が水没した教訓から、護岸水防対策が早くから進み、昭和の時代に比べ危険度は格段に低い。琵琶湖からの淀川水系は河口の川幅が広く相当強固だ。

あまり神経質になる必要はないが、地元の役所が普段耳慣れない情報を次々出してくる時は「何だかヤバイな」と自覚した方がいい。特に子どもやお年寄りなど生活弱者が暮らす家庭は、心の中のスイッチを早めに切り替え「いつもとは違うゾ」という覚悟を固めることで危機を察知できる。各家庭でオーダーメードの防災準備を〝心とモノ〟両面で用意するようにしよう。

風雨への備え

【自宅編】

①情報は刻々と変わる。テレビやネットで交通情報・天気予報をこまめにチェック

②今後発生する台風は、瞬間最大風速60㍍程度が想定されるから、風で飛ばされやすい物を片付ける。植木鉢は室内へ。立木や自転車は固定

③急な出水で予期せぬ個所から一気に逆流し、部屋が水浸しにならないよう、事前に側溝や雨どいなどをそうじ

④夜に停電すると情報と明かりはスマホ頼り。何もない状態では万一の時逃げ遅れる。スマホ充電器は持ち出し必須。ただし、高層マンションはオール電化が多い上にエレベーターが止まったら避難も救援も不可能。ただし新しいマンションなどは長時間停電が起こりにくい構造なので慌てることはない。

【運転中の注意点】※JAF関西本部で対策をまとめている

①大雨でワイパーが効かず、視界が見えにくいので不要不急の外出はしない。強風にあおられ横転や脱輪の危険も

②冠水した道路を無理に走り続けるとブレーキが効きにくくなり、ハンドルを取られる。慌ててスピードを上げ、走る抜けようとするのは返って大波を受けエンストするリスクが高まるので波を立てずゆっくり走行。危険を感じた時はキーを付けたまま車を降り安全な建物へ避難

③海沿いや河川付近、浸水した電車ガード下など掘り込んだ道路や、道路の境目が分からなくなった増水個所へ近づくのはNG。都市部で災害時にJAFにSOSを出すケースの大半は「想定外の冠水によるエンスト」だ

④その「冠水によるエンスト」に遭遇し、車体周囲の水位が少しでも上がってきたらドアが開くうちに徒歩避難。その際、必ず進行方向と逆の元来た方向へ歩く。焦らず、足もとを傘などで探りながら1歩ずつ。マンホール穴や側溝に落ちると生命に関わる

⑤ドア外の水位が上がった水圧で簡単には開かない。窓を割るのは急に水が入り溺れるので危険。車内が水浸しになり最後の一息を吸うところまで待てばドアが開く可能性あり

⑥水が引いても、冠水しエンストした車を動かしてはダメ。配線が濡れ、泥をかぶっているとショートや感電の恐れあり。ロードサービスに連絡しおとなしく待つ。