背景に〝見える化〟進展も

2023年6月に大阪市立中3年(当時)の男子生徒が自殺した事件で、市教委はいじめの疑いがあるとして「いじめ防止対策推進法」(以下防止法)に基づく重大事態に認定した。学校の確認では今年4月以降、同級生からの暴力やからかいなど複数の言動が把握され、第三者委員会が初動調査でいじめの疑いを確認。現在、自殺との因果関係や該当する行為の有無について本格的に調査している。遺族からは、「教員が胸ぐらをつかんだ」との申し出もあり、今後、詳細を検証する。

防止法は11年に滋賀県大津市で起きた中学2年男子の自殺事件を機に成立し、いじめを「対象の子が心身の苦痛を感じているもの」と定義している。28条では子どもの生命や心身などに重大な被害が生じたり、長期間欠席したりするケースを「重大事態」と位置付け、調査することを求めている。

文科省によると、全国の認知件数は防止法が施行された13年度に18万5803件だったが、23年度には73万2568件に増加。重大事態もそれぞれ449件から919件に増えた。

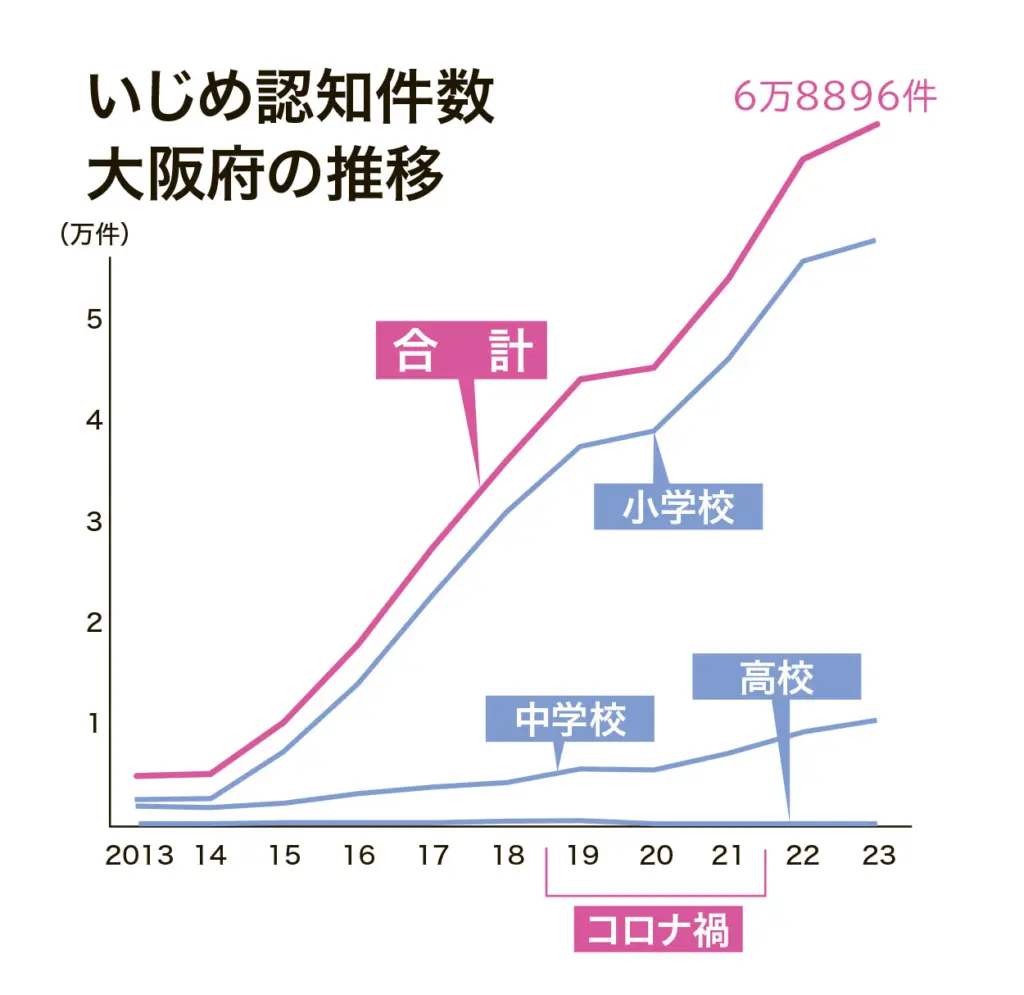

大阪府も同期間で、認知件数は13年度5021件から23年度6万8896件に増加。重大事態は調査結果が公表されている20年度が41件で、23年度は118件だった。また、23年度の大阪府総合教育会議資料によると、府内公立校の千人あたりのいじめの認知件数は小学校が134・2、中学校が46・5、府立高校が3・6。小学校が突出していることがわかる。

ただ、数が増えていることは悪い側面ばかりではない。府教育庁高等学校課の指導主事、今谷康太さんは「認知が増えているのは、教職員がいじめ防止対策推進法の趣旨を理解し、一人で抱え込まず学校組織で対応する体制が浸透してきたことがある。さらに子どもも困ったときに助けを求める力が高まっている表れ」と肯定的に捉えている。

府教育庁では、いじめの早期発見に向けたアンケートをすべての学校で年に複数回実施しているほか、潜在化した子どもの課題を拾い上げるスクリーニングなどを進めている。

発見したいじめについては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー(相談に乗ったり家庭訪問をしたりして、問題解決に向けて直接的な支援を行う)、スクールロイヤー(学校で発生した問題を法律に基づいた助言や指導を行う弁護士)などの専門家と連携し、多様な観点から的確な方針のもとで対応を進められるよう各自治体の教育委員会に働きかけている。