普及率0.02%、基準ゼロから始まったシェルター整備のいま

シェルターなんて日本には無縁の話…。そうも言えない時代がやって来た。政府は6月27日、「台湾有事」などで武力攻撃があった際に住民が避難するため、沖縄県・先島諸島の5市町村で進めるシェルター整備計画を公表した。台湾まで110㌔㍍と近い与那国町では新たに整備する庁舎の地下をシェルターにし、2028年春ごろの工事完了を予定している。宮古島市や竹富町、石垣市、多良間村でも順次整備していく見通しだ。

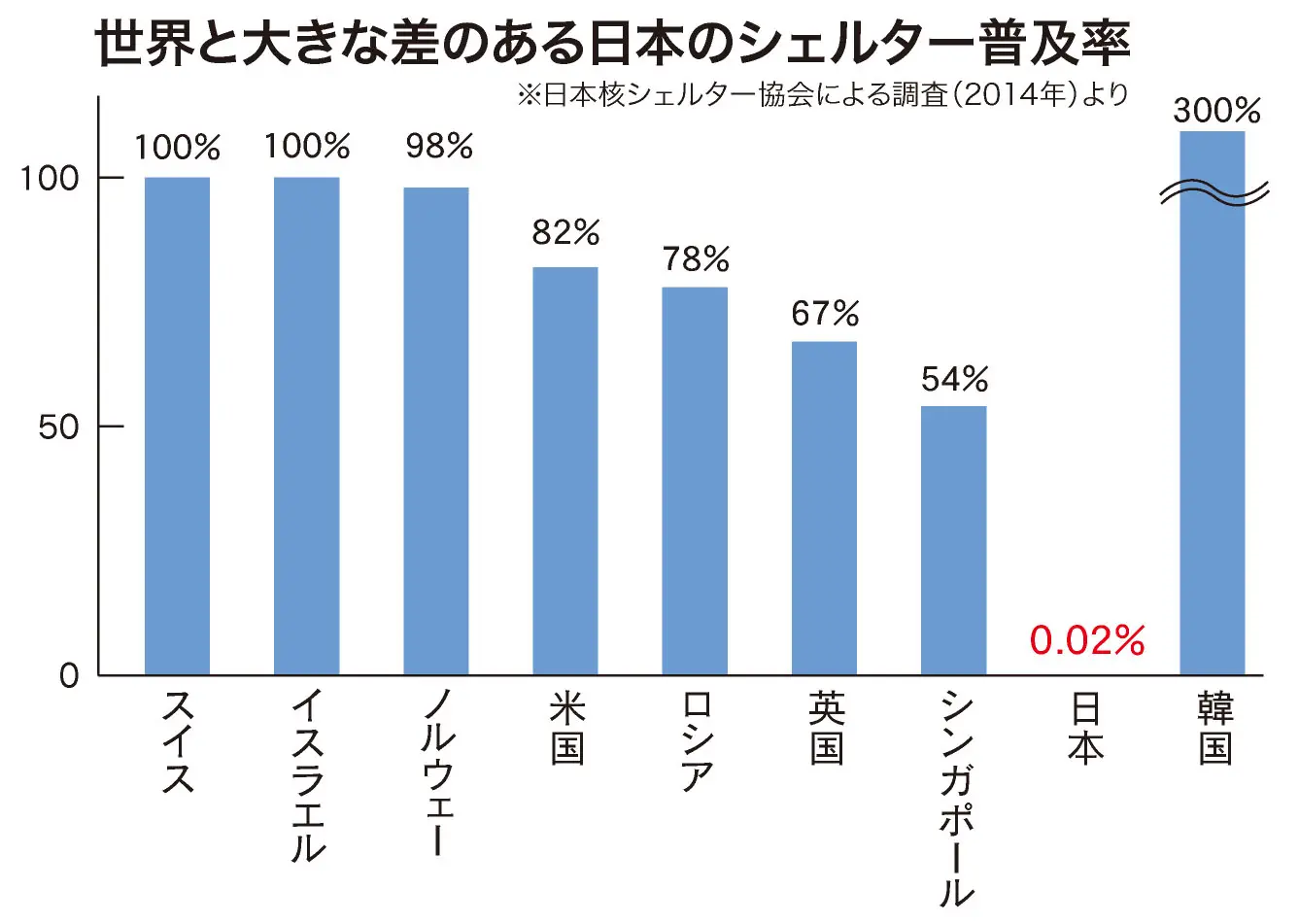

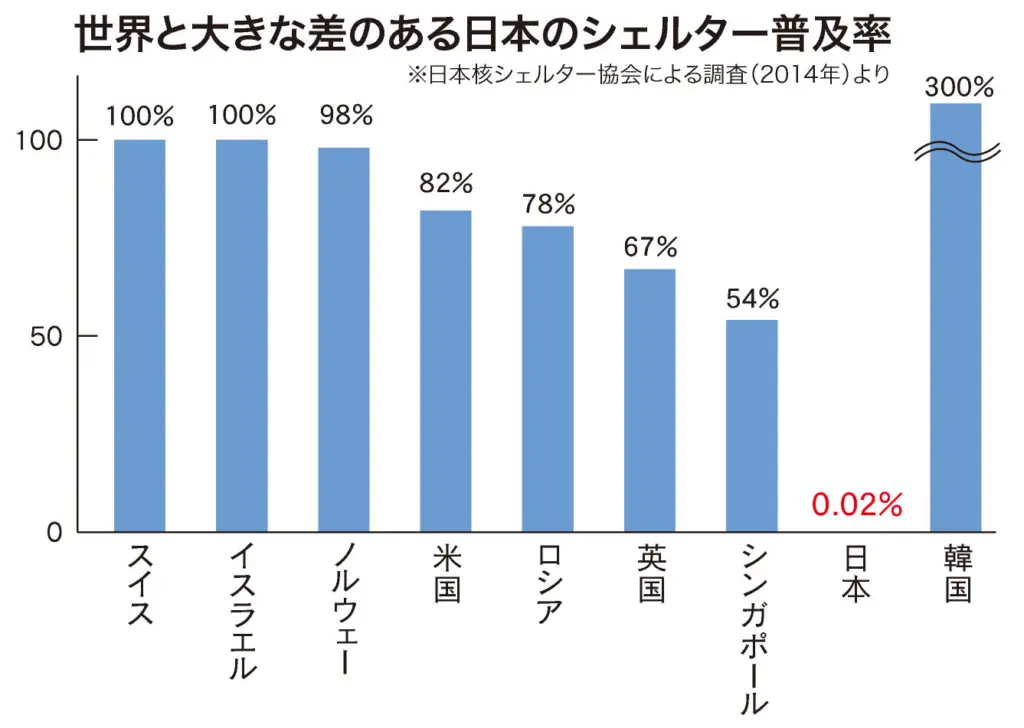

このシェルター、スイスや北欧諸国では、国主導で進められており、普及率は100%。お隣り韓国では地下鉄など公共インフラを含めると300%に達する。

一方、「日本にはシェルターの基準すらない。何を守るのか、どのレベルの攻撃や汚染を想定するのか、具体的なスペックすら決まっていなかった状態だ」

シェルターの換気装置を開発するヤブシタグループの森忠裕社長がこう実情を明かす通り、日本の普及率はわずか0.02%に留まっている。

森社長がシェルター事業に本格的に取り組むきっかけとなったのは、社内のものづくり大会での若手社員の提案からだった。ところが、国内外のシェルターや有識者への調査をしたところ、「日本には大学にも業界にもまとまった知見がほぼなく、国産品も存在しなかった」という事実に直面する。「こんなに大きな穴があるとは思わなかった。逆に、国産メーカーが世界基準を超える製品を生み出す大きなチャンスだと感じた」と振り返る。

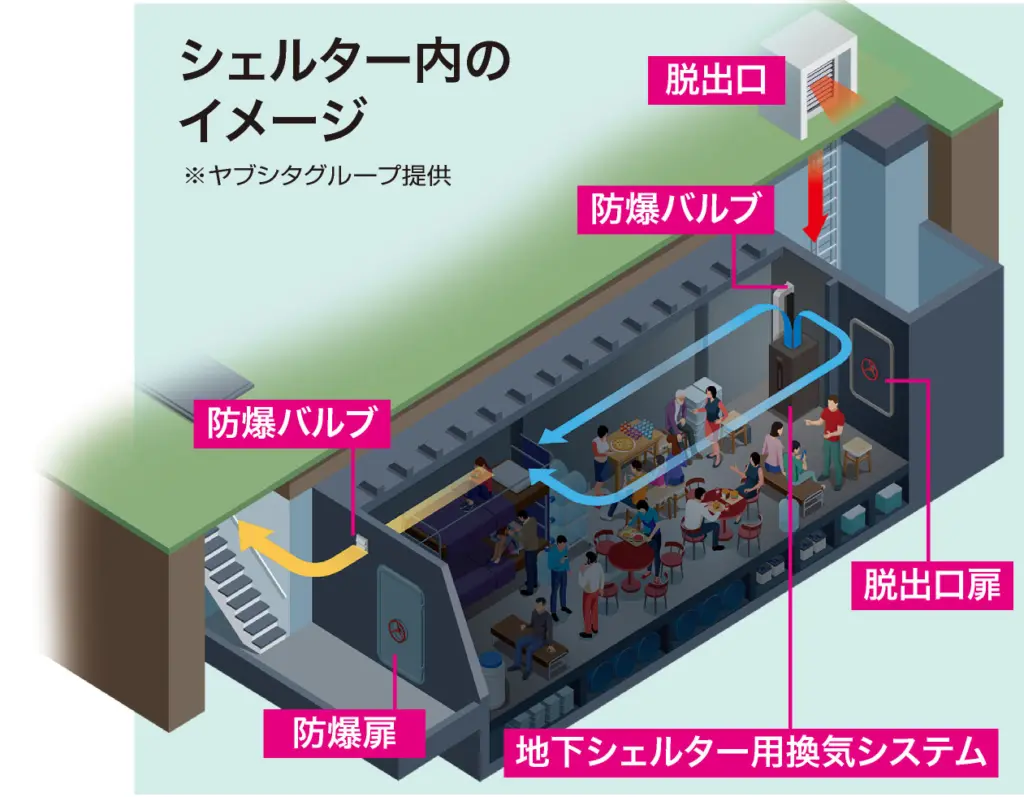

シェルターに求められる要素は大きく「頑丈なコンクリート躯体」「防爆扉」「換気設備」の3つだ。中でも森社長が最重視するのは、核や生物化学兵器、火災時の煙などに対応する〝換気〟だ。「外が汚染されているとき、命を守るために最も重要なのは換気。これがなければ生き残れない」と話す。

同社では世界の技術動向を分析し、「活性炭を用いたケミカルフィルター」の処理性能向上に力を入れてきた。特に名古屋大との共同研究で、一酸化炭素(CO)を菌で分解して無害化する技術も導入。森社長は「レジリエンスジャパン」のワーキンググループで技術検討に関わり、「日本独自の厳しいスペックづくりを求められている」と話す。

普及の面では、危機意識や法制度の違いが大きな壁となっている。スイスや韓国では「住宅建設時にシェルター設置を義務付ける」などの制度が根付き、国費による補助金や税制優遇も一般的だ。一方、日本では「基準すらなかったため、まずは国や防衛関連施設など重要拠点への導入から」という。森社長は「今後は補助金や税制優遇を通じて、徐々に民間や一般家庭にも広がるだろう」と見通す。

近年では、新潟の富裕層住宅で地下シェルターが設置され、メーカーが自社のシェルターとヤブシタグループの換気システムを組み合わせて納入する例も生まれている。ただし、日本全体で見れば依然としてこれからの段階だ。

森社長は「日本にはこれまで基準がなかった分、しっかりした規格づくりと国産技術による実装が求められる。何より、命を守るために必要だという社会の空気をどう作り出していくか、考える時期に来ている」と訴えている。