-1024x768.webp)

「AEDの使い方、知っていますか?」そんな問いかけから始まった、命の大切さを学ぶ特別授業が7月30日、大阪市淀川区にある「類設計室」3階で行われた。全日制フリースクール「類学舎」に通う子どもたち約60人が参加し、AED(自動体外式除細動器)の仕組みや正しい使い方、そして心肺蘇生の基礎を学んだ。

-1-1024x768.webp)

講師を務めたのは、AEDミュージアム(同区)館長の齋藤秀雄さん。座学では、心肺停止の原因や応急手当の重要性について、消防白書などのデータも交えながら詳しく解説。実技では人形を用い、倒れている人を発見してから救急車が到着するまでの手順を実践形式で体験した。

「知っていれば、救える命がある」

2023年の救急搬送件数のうち、心肺停止で搬送されたのは14万575人。そのうち一般市民が目撃したケースは2万8354人だったが、AEDが使用されたのはわずか1407人(消防白書・令和6年版)。

つまり、心肺停止の現場に居合わせても、20人中19人はAEDを使用していない計算になる。

齋藤さんは、「AEDは誰でも使える設計。講習で知識と自信をつければ、恐怖に打ち勝ち〝命のバトン〟をつなげる存在になれる」と語る。

学ぶことで「怖さ」が変わる

今回の講習を企画したのは、類設計室の類学舎の講師。「毎年50人から60人の子どもたちが学校で心肺停止によって命を落としていると知りました。夏は水の事故も増える。子ども自身が命を守る術を身につけてほしい」と話す。

参加した児童の一人は、「倒れている人を前にしたら、自分がやらなきゃと思っても怖かった。でも、事前に知っていれば落ち着いて動ける」と語り、知識の重要性を実感していた様子だ。

〝救える命〟をひとつでも多く

講習では、AEDの使い方だけでなく、夏場の水辺での注意点やスマートフォンによる緊急通報方法など、実際に起こりうる場面に即した知識も学んだ。

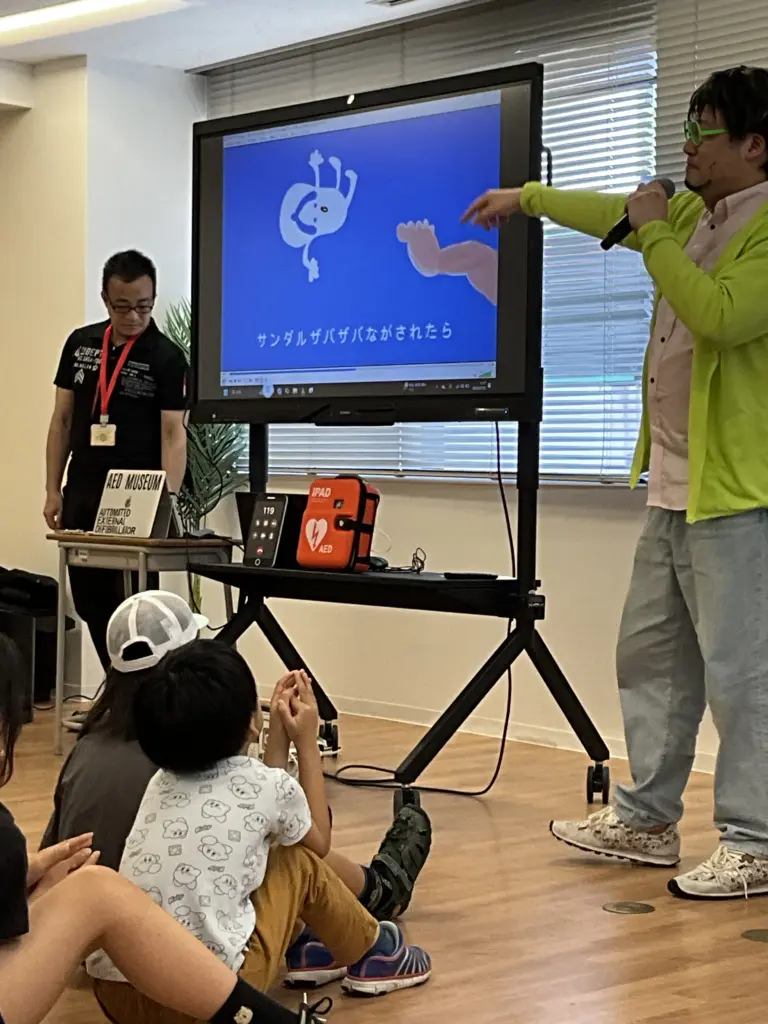

たとえば、海や川でサンダルが流された際、「追いかけないこと」。また、スマートフォンのロックがかかった状態でも「緊急通報ボタン」や「電源と音量ボタンの同時長押し」で通報できることなど、実用的な情報も伝えられた。

「今回の体験が、AEDや一次救命の社会的な認知拡大にもつながってくれれば」。AEDの普及とともに、「使える人」を増やす取り組みが、確実に〝救える命〟の数を押し上げていく。

<取材協力>

類設計室/大阪市淀川区西中島4丁目3-2類ビル/電話06(6305)2223

AEDミュージアム/大阪市淀川区東三国4丁目14-24エム・イー・サイエンス4階/電話06(6394)6300

-scaled.webp)