つい先日までビデオゲーム展を開催していた英国パビリオンでこのほど、サイエンスをテーマにしたイベントが開催されていた。今回は「えっ、サイエンス? DNA?」と英国のイメージと違うところから攻めているのだ。

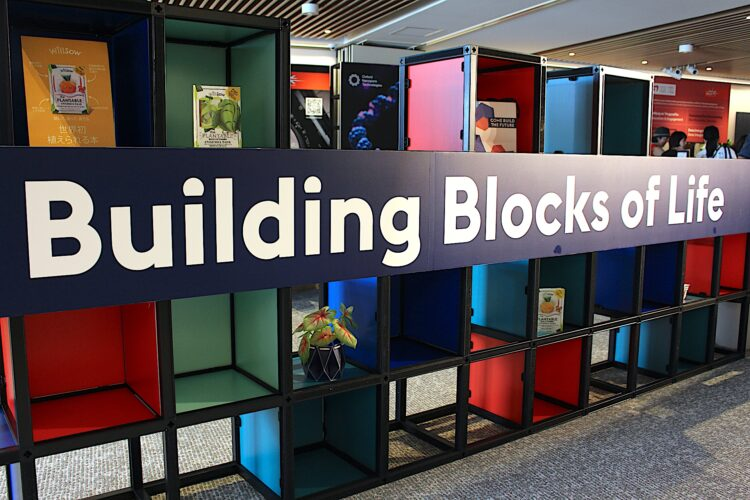

実は英国のライフサイエンス産業は欧州最大の規模を誇っていて、いくつもの革新的な発見もしている。そんな英国パビリオンが、1年以上の準備期間を経て提供するのが、DNAについて学ぶ特別イベント「生命の構成要素(Building Blocks of Life)」。

会場である英国パビリオン3階のイベントルームでは、DNAについて楽しくゲーム感覚で学べ、小道具を使ってDNAをイメージさせながら、小さな分子がいかに大きな影響をもたらすかを体験できる。

インタラクティブな体験ばかりで、子どもだけでなく多数の大人も参加していた。サイエンスを学んでいるとは思えない笑顔と笑い声のあふれる会場は和やかな雰囲気で、ゆったりと時間が流れていた。筆者もいくつか体験させてもらったが、なかなか楽しかった。

体験を提供してくれていたのは英国のライフサイエンス分野を牽引する団体や企業3社。

ウェールズ・ジーン・パークは、楽しく誰にでも分かりやすく、遺伝学の世界を体験できるアクティビティを用意。

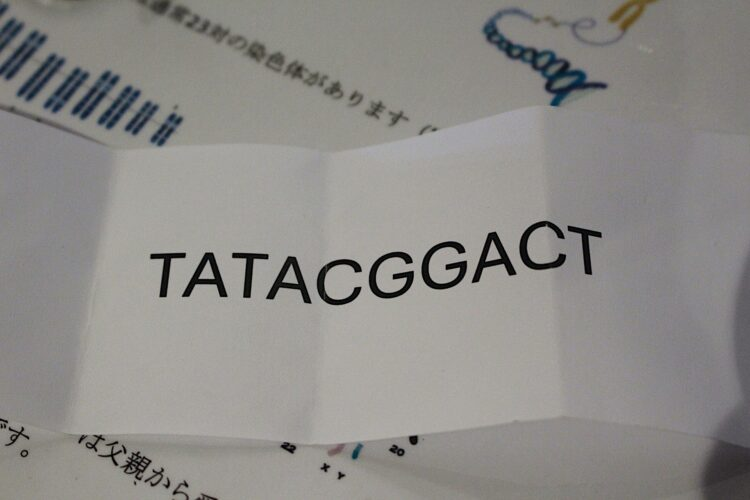

DNAを表すアルファベットが書かれた紙を引いて、そのアルファベットが示す色のビーズをゴムに通していくと、それはある動物のDNAの配列を現していることを知る。

DNAの配列やそれがどの動物特有のDNAの並びなのかなどを直感的に、視覚で学んでいく。ただ学ぶといっても楽しみながらなので、学校の理科の時間のような堅苦しさは全くなく、最初から最後まで和気あいあいで、作ったDNA配列のビーズは最終的にはブレスレットになり、持って帰れた。

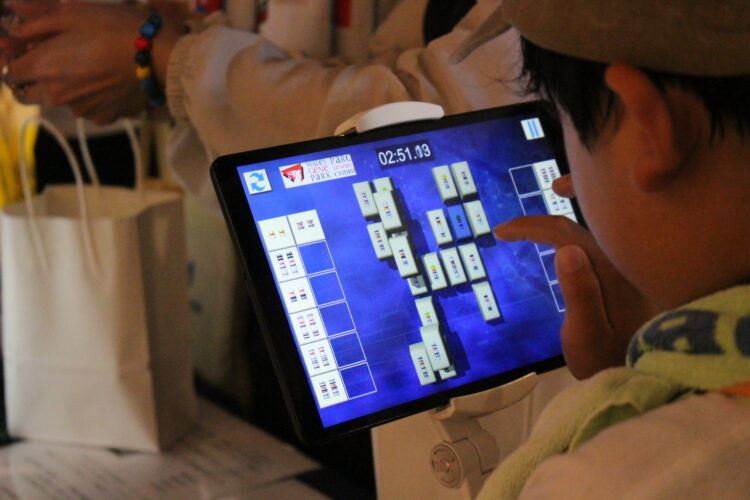

ほかにもタブレットで染色体の形や配列が描かれた札を合わせていく神経衰弱と同じゲームがある。

どれだけ早く完了できるかを競うもので、筆者も挑戦してみたが、デザインが細かすぎてよく見えず、名前を入力できるトップ10にはかすりもしなかったが、楽しかったことは間違いない。

それ以外には、DNAの染色体に見立てたものを、こちらも同じものをペアリングさせて、ボックスに入れていくゲームがあり、終了までのスピードを競う。

写真の子どもは、1回終わった後すぐに「もう一回やる」と言い出し、2回目はかなり要領よく随分早く終了させた。好奇心を刺激されたことは明白で、2回目の早さから、子どもがコツを得たことがわかり、その修得するスピードの速さには驚く。

終了後、染色体が何本あったか尋ねられるが、答えは23セットで46本。これはDNAに含まれる染色体の数と同じで、DNAの染色体はねじれながら2本が絡みあって1つになっていることを学べるようになっている。

ウェールズ・ジーン・パークは同じようなイベントを英国内でも開催しているが、英国人と比べると日本人は全ての体験に興味を示してくれている、とその好奇心の高さに驚いていた。

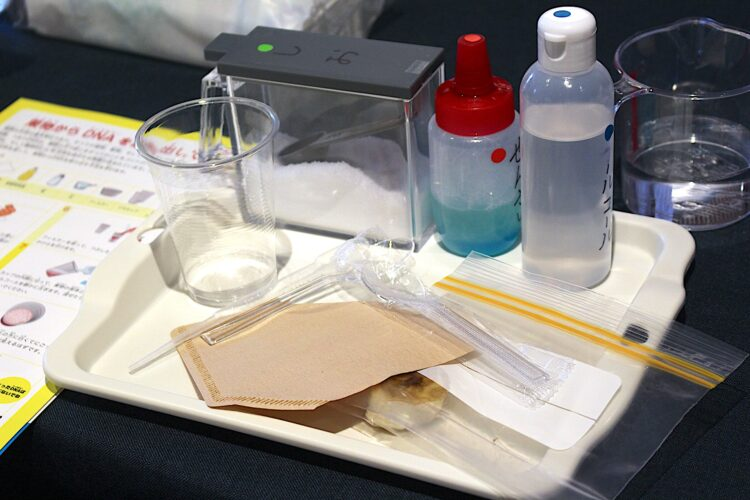

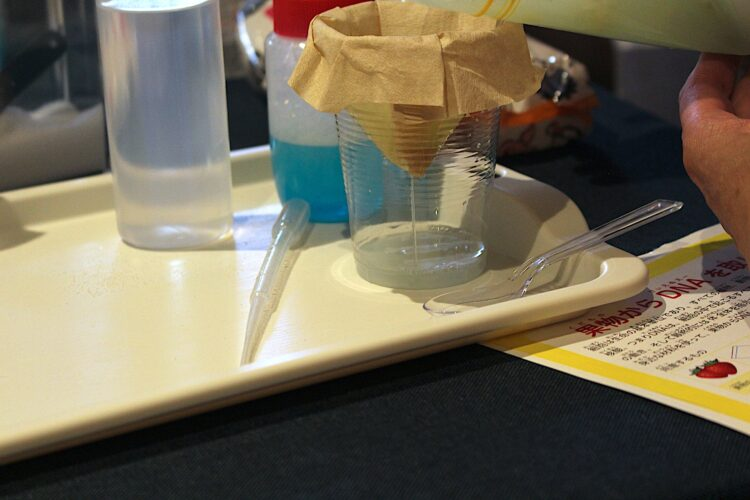

オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ社は、 バナナと塩、洗剤、アルコールを使ってバナナのDNAを取り出して、目視でみられるという体験をさせてくれた。テーブルの上にビーカーやスポイド、塩や洗剤、アルコールや紙のコーヒーフィルターなどが用意されている。

「何が起こるんだろう?!」という好奇心に満ちた参加者は、DNAを取り出して目視した時、驚きと驚嘆の表情をしていた。

実験でやることは、バナナをすり潰して、塩と洗剤を混ぜた液体に入れてよく振ってから、アルコールを加えると、DNAが液体の中で浮き出てくるという至ってシンプルなもの。

それでも貴重な体験ができるので、会場内に入ってきた人たちが必ず立ち寄る体験になっていた。26日は午前からお昼過ぎまでの時間で250組以上が来場して、バナナのDNA取り出し体験はかなり人気だった。

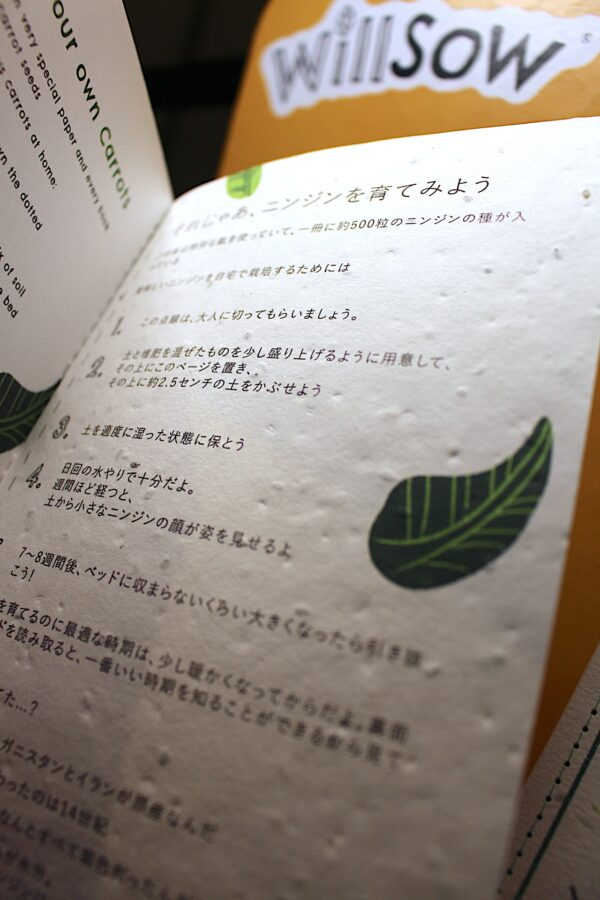

ウィルソウ社は、80年の歴史を持つ印刷会社で、紙に植物の種を入れ込む技術を開発して、世界初の「土に植えられる絵本」を開発している。

今回は会場で物語性と持続可能性を融合させた体験を用意していた。

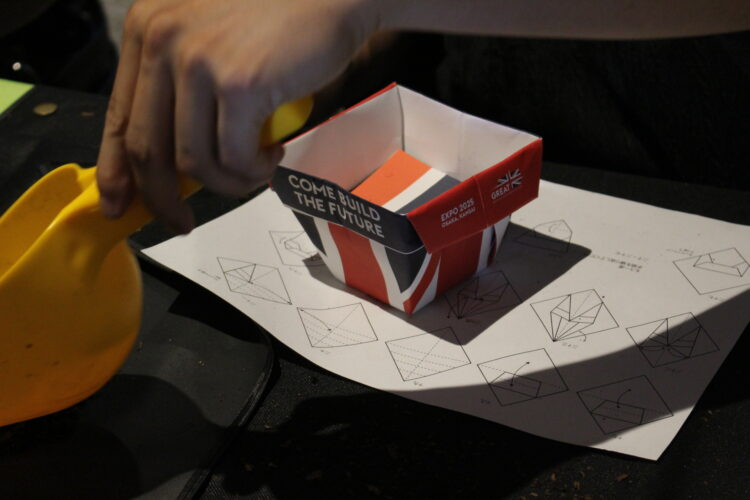

参加者はイギリスの国旗、ユニオンジャックが描かれた少し厚手の紙を折り紙のように折って箱の形を作る。そこにアマゾンから取り寄せたという腐葉土を入れて、その上に種が入れ込まれた紙を置き、再び腐葉土を上に被せていく。

適度な水分を与えていくと、植物の種から芽が出て、育ってくるという仕組みになっている。折り紙を折る体験と少しだけ土遊びができ、期間をかけて植物を育てる体験もできる。そしてその全てが持続可能性のある活動になっていて、地球環境の保護に繋がっているのだ。

ウィルソウ社の「土に植えられる絵本」は、会場内にも展示されているが、1階のギフトショップで販売されているので興味のある人は購入して、育てることも可能。絵本の表紙と裏表紙に種が入れ込まれている。

同イベントを準備した英国大使館のスタッフによると、オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ社が開発したDNAの分析器をみたことがキッカケで、今回のテーマをDNAにすることを思いついたという。

子どもたちの好奇心を刺激し、サイエンスは老若男女関係なく携われるもので、楽しく有益なものだということを伝えるために、難しい話をするのではなく、エンタメ要素を取り込み、誰でもできる簡単な体験を各社に用意してもらったのだ。その体験を通してDNAがどういう仕組みでできていて、どんな機能を持っているのか、どういう役割をしているのかなどを知ってもらおうと考えたそうだ。それに加えて、英国には成熟したライフスタイル産業が存在することも知ってもらいたかったとも語っていた。

この説明、つい最近もどこかで聞いたことがあった。オーストラリアパビリオンで行われていたクエスタコンというサイエンスパフォーマンスショーの参加者にインタビューした時に聞いた内容と非常に似ているのだ。「好奇心を刺激する」や「サイエンスは誰でもが携われる」などは全く同じ。そして、子どもの頃にサイエンスに接する機会があったために大学でもサイエンスを学び、今の仕事に就いている、と語ったスタッフがいたことも、クエスタコンのパフォーマーの実体験コメントと同じなのだ。

サイエンスは好奇心を刺激し、創造性を高め、子どもたちの未来の選択肢を広げてくれる。そういうことを難しい話なしに、楽しく経験できるのが「生命の構成要素(Building Blocks of Life)」なのだ。

また、英国パビリオンでは「ともに未来をつくろう」というテーマを掲げており、これは、いかに小さなアイデアが大きな革新を起こし、より良い未来を形作っていくか、ということを表現していて、今回のイベントとも繋がってくる。パビリオン内を巡って学んだことを、この会場で体験することで具体的なイメージを描けるようになっているのだ。

サイエンスに関わるイベントは万博に限らず開催されているので、どこかで機会があるはず。無限の可能性を秘めた子どもたちが人生を豊かにする機会に巡り会えることを期待する。