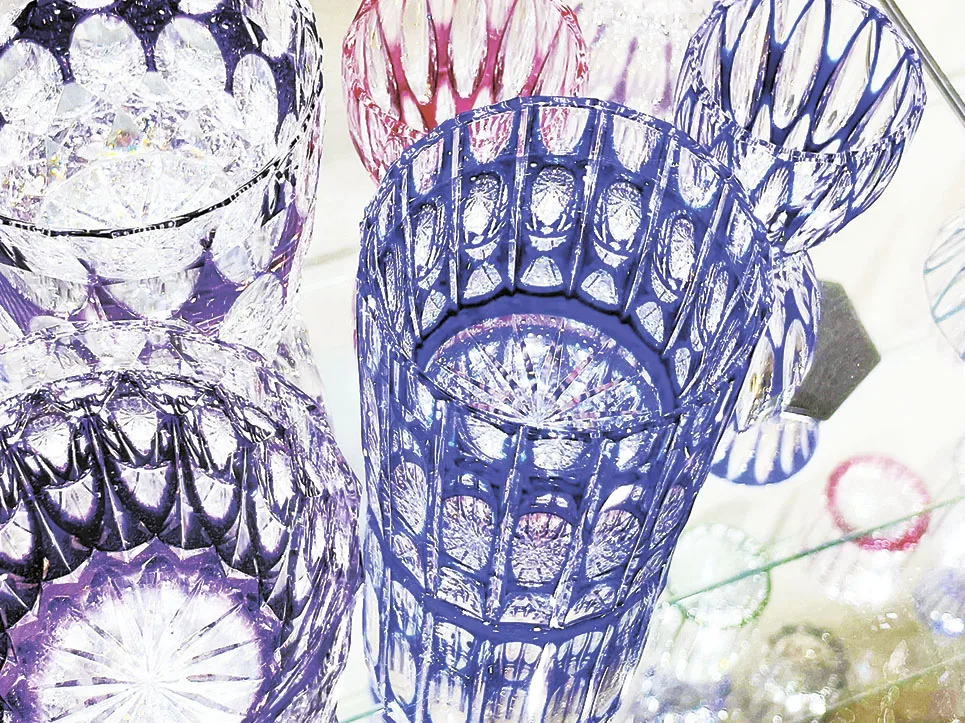

お酒をそそぐと光の屈折で底から徐々に模様が現れて、グラスの中がキラキラと万華鏡のように変化する。この魔法のようなグラスは大阪生まれの「天満切子」だ。鑑賞の美だけでなく用の美も併せ持つ「使ってなんぼ」の実用品。「見せ方」と「魅せ方」に込められた想い。その本質に迫る。(山崎博)

日本を代表するホテルの一つ、帝国ホテル 大阪の「オールドインペリアルバー」に人々を魅了するグラスがある。ホテルグランヴィア大阪の日本料理「大阪 浮橋」は特別な時に使用する。それが天満切子だ。手作りの温もりと力強さがあって、持った感触は何とも言えないほど心地良い。飲み物をそそげば光り輝いてグラスの中で花が咲いたように変化しはじめる。

天満切子を話題にすると「大阪に切子が?」と驚く人がいる。確かに、切子は「薩摩切子」や「江戸切子」が有名だが、大阪も負けていない。従来の切子は直線的でシャープで美しい模様や色のボカシが特徴とされる。それに対し「天満切子」は丸みあるU字型の柔らかいデザインだ。「シンプルなのは、光をより美しく映し出すため」と切子師の西川昌美さんは話す。「光の映り込みを見ながら使ってもらうのが天満切子なんですよ。飾っとくだけやなく、ドンドン使って欲しい」と説明しながら目の前でグラスに水をそそいだ。すると中で光が乱反射し、手に持てば光が揺らめいて美しさを増してゆく。クリスタルガラスはカットの仕方、磨き方で変わるという。

西川さんは切子師になって20年。「天満切子」を生み出した師匠である宇良武一氏の想いを引き継ぐ一人だ。工房名の「昌榮」(しょうえい)は、武一氏から授けられた切子師としての名、師の兄・榮一氏の「榮」と、西川昌美さんの「昌」の字を合わせた。

現在の街並みからは想像できないが、明治から昭和初期の頃、天満界隈は多くのガラス工場が軒を連ねていたそうだ。しかし、戦後になると消防法の規制などにより衰退に向かった。武一氏は「ガラスは大阪の文化、天満の地からガラスを消したらあかん」と試行錯誤を繰り返し、使うことで新たな美しさが出る〝用の美〟を持つ「使ってなんぼ」の大阪らしい切子を世に出した。かつて大阪で繁栄したガラス産業の多くは姿を消してしまったが、私たちが生涯を通して持ちたくなるガラス工芸が天満に残った。目で見て美しく、使えば使うほど魅せられる。

西川さんは師の思いを受け継ぎ「もっと輝きを」と挑戦を続けている。さらに輝きを増す大阪生まれの天満切子の詳細は公式ホームページで確認できる。

■天満切子工房 昌榮/大阪市北区西天満5─14─7─103

https://tenmakiriko-shoei.com