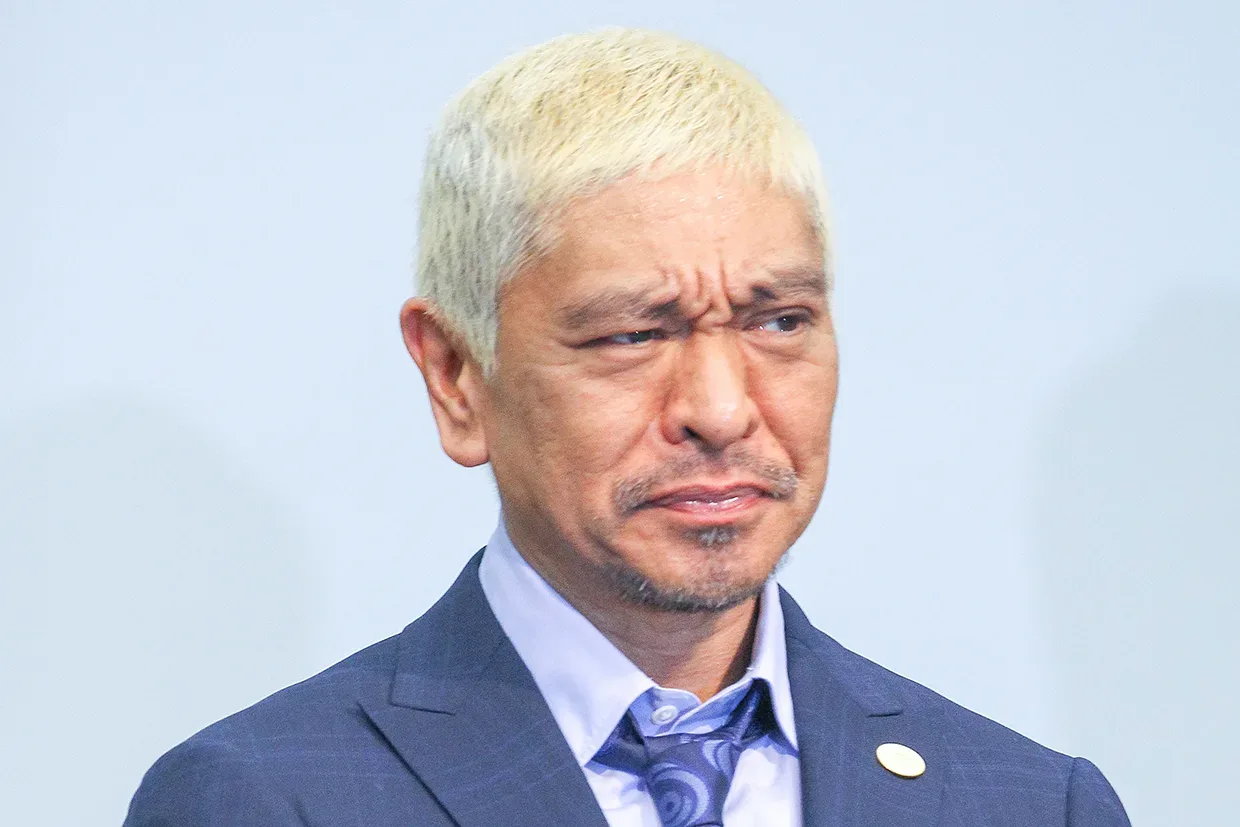

M─1グランプリ審査員のリーダー的存在で、名実ともに漫才ジャンルのトップに立つ「ダウンタウン」松本人志(60)が週刊誌報道で性加害を告発され、休業しての裁判沙汰に陥っている。

所属する吉本興業はお笑いを主とするタレントを商品として、国や自治体とのコラボから、テレビや映画のメディア、地方の小劇場までさまざまな形でビジネスを展開。過去にも幾多のタレントによるトラブルを抱え、乗り超えて来た重い体験からコンプライアンス(法令順守さらに「社会マナーに反すること」も含まれる)にはことのほか厳しい。

私は新聞記者だが、実はよしもと文化人タレントでもある。「ダウンタウン」を含むNSC(吉本総合芸能学院)1期生は入学時から見てきた。その立場から考察してみたい。

〝孤高の天才〟松本が求めるモノ

「過去でもアウト」が世界潮流

「性加害」有無の問題でない

これまでの週刊誌報道と、松本と共に合コンに参加したタレントの発言を総合すると「男性タレントと一般女性による多人数の飲み会」が過去にあったことは事実だ。私は、吉本所属のタレントやスタッフ以外の芸能関係者とも食事を共にする機会が多いが、松本の飲み会のうわさは何度か聞いている。

タレントの飲み会はさまざまで、大阪・北新地や東京・銀座の高級店で豪遊するタイプもいれば、郊外の隠れ家的な店を好む者もいる。男性タレントの場合、不特定の一般女性を誘った飲み会には常にリスクがつきまとう。女性側がファンである場合はもちろん、そうでない時も「人の口に戸は立てられない」からだ。今どきは後輩に女性を集めさせること自体がパワハラだし、女性が不快感を少しでも抱けばセクハラ、モラハラに当たる危険性がある。

群れない男・松本

私が昭和の後半に初めて吉本興業に出入りし始めた時は、本社のあった大阪市南区(1989年に中央区へ統合)を担当する毎日新聞大阪社会部の南警察署担当記者だった。サツ回りはいつも署に待機しているわけではなく、話題モノの記事を求め、ミナミの繁華街に繰り出す。その時に吉本が初めて手がけたのがNSCだった。興味を持った私は〝新たな街の動き〟として、若い彼らの話題を何度か記事にして仲良くなった。

NSC1期生に対する吉本担当社員の指導は、ことのほか厳しかった。「生徒には、芸人に付き物の師匠と弟子の関係が存在しない。その分〝しつけがなっていない〟と、先輩芸人に言われてはいけない」と、私が知るだけでも遅刻などで退学処分になった生徒が何人かいた。1期生約100人で、現在までタレントとして残ったのは「ダウンタウン」「トミーズ」「ハイヒール」に吉本新喜劇の内場勝則ら十指に満たない。

思い出は尽きないが、松本は当初から印象に残った。タレントにありがちな「テレビに出たい、新聞や雑誌に載りたい、ファンに騒がれたい」という前のめりな態度が見られなかった。

彼の演じる漫才ネタも当時の常識を超越しており、客が付いて来てくれない。いつも我々と距離を置いたどこか孤独な存在だった。1期生で「ダウンタウン」だけが東京に移籍、その後の快進撃は枚挙にいとまがない。

「天才肌とは、こういうタイプを言うのか」と感心した。吉本の中で松本を慕う後輩芸人は数多いが、彼は自分の取り巻きを厳選するから「まるで接点がない」という後輩も多々いる。特に大阪吉本出身の若手芸人は、驚くほど今回の問題に無関心、無反応だ。「雲の上の人過ぎて、全然ピンと来ない」と。

1期生が集まり、戎橋上で撮影した写真を添えた毎日新聞夕刊の記事=筆者と撮影は畑山博史

「芸のこやし」は過去の遺物

噺家の桂春団治をモチーフにした演歌「浪花恋しぐれ」(90年、都はるみ・岡千秋)の中に「芸のためなら女房も泣かす それがどうした文句があるか?」という歌詞がある。

昭和の芸能界は「(酒を)飲む、(バクチを)打つ、(女性を)買う」は当たり前、という気風があった。これは〝一般社会の規範に縛られない代わりに、生活の安定は求めない〟という芸人の覚悟の現れ。我々事件記者だって、当時は『インテリやくざ』と呼ばれ、無頼の雰囲気を漂わせていた。

大衆演劇出身の梅沢富美男(73)は「遊び方は時代によって変わってくる。今は遊ばない方がよい時代。自分は素人とは遊ばない」と発言。浅草芸人出身のビートたけし(77)は「いろいろ聞かれるけど、要は〝時代は変わった〟ってことだけだよ」と答えている。

米国の芸能界で今世紀初めに起こった「MeToo運動」(「私も告発する」という意味で、性暴力被害に対する連帯)。過去の性加害行為も次々に摘発され、著名プロデューサーや俳優が業界を追われる騒動になった。

松本の周囲にいた後輩タレントは「性加害はなかった」としきりに弁明しているが、すでに時代は合コン、つまり「知り合いではない女性を呼んで飲食し、その後にもしかしたらアバンチュール」という形式の合同飲み会が、相手の反応や印象次第で社会問題化する要素をはらんでいることを未だに理解できていない。

天才・松本の苦しみ

松本自身、何年か前から彼の笑いの本質がテレビ番組の枠にそぐわなくなり、過激な笑いの部分はネット番組へと舞台を移しつつあった。令和のテレビは「善し悪し」ではなく流れとして、際どくすえた笑いよりタレントの「人柄の良さ、ほっこり感、いやし感」などを求め、松本が本来目指すモノとは次第に離れつつある。

テレビも舞台は一般視聴者やファンで成り立っている。「気持ち悪い」と感じたらスポンサーは退くし、劇場にも足を運んでくれない。

誰でもネットで意見発信が出来る時代は、タレントは世間に対し「自分がどう映っているか?」を常に意識した行動が求められる。「何と言おうとオレはオレ」が通用するのは、プロスポーツ選手の一部など成績記録で有無を言わせぬ世界だけで〝裸の王様〟をもう世間は許してくれない。

芸能プロ越えた吉本

吉本興業のスタンスを見極めるキーワードは来年に迫った大阪・関西万博だ。吉本と同じく国内パビリオン出展を決めている企業には、パナソニック、住友グループ、バンダイナムコ、三菱グループ、パソナグループなど日本を代表する企業が並ぶ。

国、大阪府・大阪市、財界がスクラムを組んだ国家事業に、吉本から大﨑洋・前会長が万博協会催事検討委員会の共同座長として深く関わっている。すでに芸能プロダクションという枠から一歩抜き出た吉本にとって、松本の件で世間から疑惑疑念を抱かれるような対応はできない。

昨年末「事実無根」と猛反発したが、今年に入って「関係者の聞き取り調査を行い、事実確認を進めている」と明らかに方針転換している。

公共事業の受注も多い同社では、さまざまな問題が起こる度に私も含めた所属タレントに研修受講を義務付け、不測の事態を防いでいる。所属タレント6000人と言われる同社で〝余人をもって代えがたい〟特別なタレントなど誰もいない。創業百五年史に登場する「創業百年」(2012年)公演写真には松本の「ダウンタウン」はもちろん、明石家さんま、桂文枝、今田耕司らのスターがきら星のごとく並び、当時の大﨑社長と共に笑顔で写っている。

12年を経た現在では、「ナインティナイン」「千鳥」「かまいたち」「麒麟」川島をはじめ、「華丸・大吉」「チョコレートプラネット」「EXIT」など次世代のスターが台頭し続けている。

往々にして芸能プロは自社の売れっ子を大事にするあまり、周囲が特定タレントにひれ伏すようなケースも見受けるが、吉本に限っては皆無だ。会社がタレントをなだめたりすかしたりしながら「頑張れ!」と、ご機嫌を取って仕事をさせることもない。

代わりはNSC卒業者から次々出てくるから、自己プロデュースできないタレントは置いてけぼりを食う。タレント側が「コレをやりたい」と提案すれば、会社側は受け皿をほぼ無制限に用意できる。だから伸びるタレントは、本業のお笑い以外でも執筆や演劇、歌や踊りなどあらゆるジャンルで手広く疾走し、はい上がってくる。

今の時代に合わせた、厳しいが極めて合理的な上昇への仕組み。そんな会社が1人のタレントにだけ無条件でかかずらうはずはないし、松本自身がその事を一番良く理解して裁判に臨んでいるはず。松本の育ての親でもある大﨑座長がいみじくも言った「遠くから寄り添う。それしかないかな?」ということになるのだろう。