スイスパビリオンでは、6月11日から8月12日までの間、展示室3で新たな企画展「Life/生命」を開催している。

この展示では、脳オルガノイドをはじめとした、スイスの取り組む最先端技術が、どのように私たちの生命や未来を形作り、日々の生活を豊かにしていくのかを紹介している。

基礎研究から実用化の進む技術まで、多岐にわたるイノベーションを体験できる。

展示されている技術はどれも最先端の研究や開発から生まれてきたもので、高度なテクノロジーを活用しているため、話を聞いても簡単には理解できないものもあり、かなり苦戦したが、その中から幾つかを紹介する。

「チップ上の脳神経回路網」 by ドゥンキー智也/MaxWell Biosystems AG

脳細胞はネットワーク内の微小な電気信号によってコミュニケーションをとっている。これを高解像度で読み取るために、実験室で培養した複数のミニ脳モデル「脳オルガノイド」と小さな電極を用いて脳回路を再現している。

極小の電極に多数のICチップを載せることで、脳オルガノイド内を流れる電流を読み取って脳の働きを可視化できるようになるのだ。

2×4ミリの大きさに2万6000個の電極が載せられているので、高解像度の画像で神経細胞の活動を読み取ることができるため、それらを読み取って、記録して、解析することで、脳の発達の過程が解ったり、病気の細胞が健康な細胞とどう違うのか、どの薬がどう効果をあげているのかいないのか、などを知ることができる様になる。

これまでは脳でこの様な取り組みをすることが不可能だったので、脳オルガノイドが機能すると医学的には大きなブレークスルーになるかもしれない。

ここにある顕微鏡では、18個の脳オルガノイドが電極チップの上に載せられたものを見ることができる。

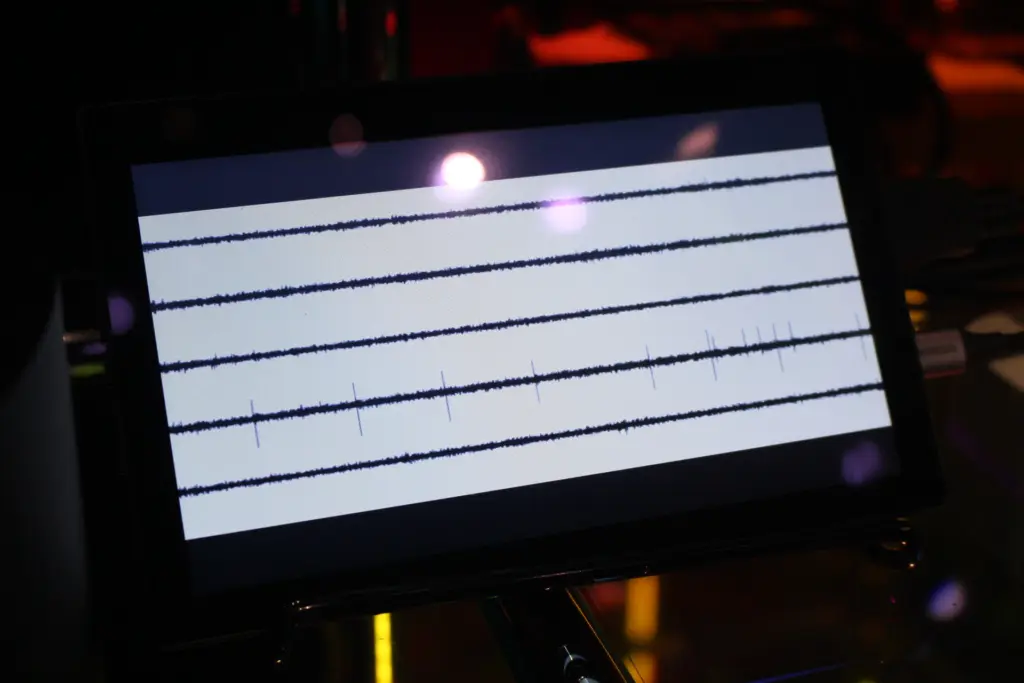

顕微鏡の隣にはこの電極の上に乗った脳オルガノイドの模型があり、モニターではその際の電気信号の変化を表示している。

実用化という面では、病気を見分けられるかどうかなどはまだ研究段階だそうだが、新薬の発見などではどんどん利用していけるものだと考えているという。また、脳の情報処理能力を生かして、電極と合わせてCPUやGPUの代わりに脳オルガノイドを使用することで、超高性能のPCともいえるバイオコンピューターとして利用できないかと考えているとも。

今回持ってきている脳オルガノイドは、実験室で2カ月くらい培養したもの。今後もっと長期に渡って培養したものも作る可能性もあるし、18個よりも多くのネットワークを作ることも可能だということだった。今後の実用化に向けての課題は、ハード面ではなく、実際に脳のどこをどう刺激すればどんな反応をするのか、という脳自体への理解がどれくらい進むか、ということにかかっているとのこと。

脳という特別な組織にフォーカスを当てて、脳がどう機能しているのかを調べることを可能にする脳オルガノイドは、今後の私たちの生活に大きな影響を与えるものとなるだろう。

「JPEG DNA によるデータ保存」 by EPFL, EPFL+ECAL Lab and Cultural Heritage & Innovation Center

JPEGといえば写真データを保存する際の形式の1つ。そしてDNAといえば、生物が生きていくために必要な様々なことを記憶、記録している二重らせん構造を持つ分子。自然界から着想を得てこの2つを掛け合わせることを考えついたのがこの研究の出発点で、「JPEG DNA」と呼ばれている。

ここではDNA上に写真データを保存して使い方を説明しているが、実際に考えているのは、今の人間社会がもし滅びてしまった後、次の生命体が過去を振り返るためにこの「JPEG DNA」を使って私たちの文明を知ることができる、というそんなレベルのこと。

世の中で起こっていることや、現在知られている知識や経験などあらゆるものをデジタルデータ化してこの中に保存することで、何千、何万年という超長期に渡ってデータを保存し、遠い未来の子孫や地球外生命体に今の私たちの世界を伝えることを目指しているというのだ。例えば、ロゼッタストーンがその当時のことを私たちに伝えてくれたように。

DNAを使うメリットはそのサイズと記憶容量。わずか60グラムのDNAに、1兆枚の画像が保存できる。データ量でいうと4ペタバイト。

現実世界での活用方法としては、あらゆる知識や技術などをこの中に保存することが5年以内くらいに可能になるはず。現在だと巨大なデータセンターが必要な量のデータがUSB程度の大きさの記憶媒体の中に保存可能になる世の中が10年以内には実現しているかもしれない、という説明だった。

DNAに何かを記憶させることはすでに技術として確立されているが、それを効率的に行うために同チームは、将来の世代のために画像を保存する革新的で持続可能な方法を提示している。

わずか60グラムのDNAに、1兆枚の画像を格納することができる壺型のDNAデータ保存容器を設計したのだ。展示スペースでは、壺に組み込まれた顕微鏡を覗いて、中に収められたナノレベルのDNAデータを見ることができるので覗いてみて欲しい。DNAの上に記憶された写真を見るのは不思議な感覚だ。

「MIRACLEII による外科手術」 by バーゼル大学

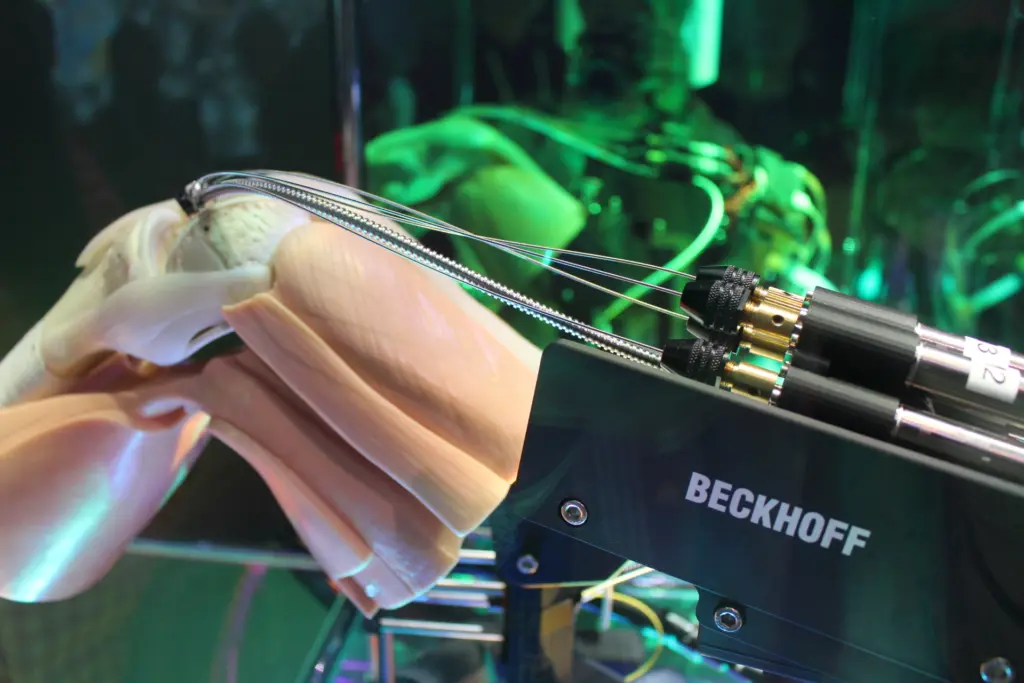

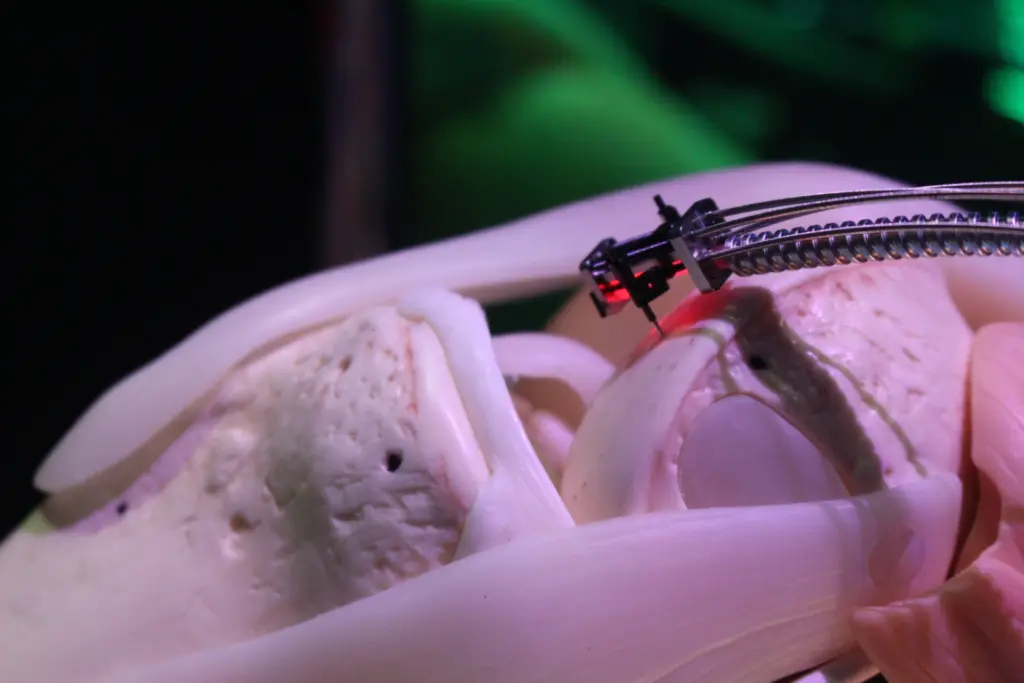

MIRACLEIIプロジェクトでは、複雑な外科手術をより簡単かつ安全にするため、ドリルなどの大型機械器具を使わずに、外部から操作できる高精度なレーザーを搭載した小型ロボットを体内で使用し、骨を切断するなどといった技術の構想・開発を進めている。

大きなロボットの母体にケーブルで繋がれた指先ほどの大きさのロボットが、体内に入っていき、治療箇所をスキャンして正確なデータを収集し、その上でレーザーを使って治療するのだ。

現在は最も活用の可能性が高い膝の関節炎の治療で動物を使った臨床試験を行っていて、医師が行う通常の手術よりも短時間に同等かそれ以上の成果をあげているという。実際に利用する際は、医師がデバイスを操作、管理しているが、ロボットは自動で作業を行うので、問題がない限り、特に人が手を加える必要がないため、例えば遠隔操作することで、医師が存在しない僻地(へきち)や田舎などでも、このロボットがあれば、患者は治療を受けることができるし、一人の医師が複数のロボットを一度にオペレーションすることで、複数の手術を並行して行うことも可能になる。

現実世界での実用化には15年くらいかかるのではないかとみており、その理由は安全性の確保。威力の強いレーザーを使うので、不必要な箇所を傷つけない様にすることと、体内に挿入するのでロボットの装置を完全に殺菌することが重要とのこと。

サイズ的には現在のもので十分体内に挿入して治療できるのでこれ以上小さくすることは優先事項ではないそうだ。

その隣に展示されていた頭蓋骨のモデルは、頭蓋骨にダメージを負った際に、その部分をスキャンして、3Dプリンターを使って代用品を印刷して使用することを紹介するもの。素材は、PolyEtherEtherKetone(ポリエーテルエーテルケトン)という樹脂で略称はPEEK(ピーク)。PEEKは熱可塑性樹脂であり、スーパーエンジニアリングプラスチックに分類されるスーパーエンジニアリングプラスチックの中でも特に耐熱性や耐薬品性に優れ、非常に信頼性の高い樹脂。

実際に2年前に初めて使用されてから16回この技術で治療が実施されているが問題は発生しておらず、PEEKで作ったパーツは普通の骨と同じくらい長期に渡って使用しても問題ないと考えられている。

MRIやITスキャンで問題箇所を特定し、AIが必要な形を計算し、ロボットがデータを処理して3Dプリンターでパーツを印刷して、ダメージを受けた箇所に取り付けるだけとのこと。

同技術の研究開発は政府も関与していたが、実際に現在使用しているのは1つの病院だけで、そこで実績を積み上げている最中。もし他に同技術を利用したい病院があれば、申し込みをして貰えたら検討する、ということだった。

他にもさまざまな未来の技術が展示されていたが、全部はカバー出来なかったので、少しでも興味を持たれた方は、ぜひ同館の展示ルーム3に足を運んでみることを薦める。

同展示ルームをオーガナイズしているミカエラ・マレンキーニさんは、「スイス中の大学に声をかけてユニークな取り組みや研究を募集したところ、230以上の応募があり、そこから一つずつ検証し、日本とスイスに何かしら関係していて、革新的な技術であることなどを考慮した上で、費用面や展示室に収まるかなども含めて選択した結果、23案が採用された。それらをテーマごとに3回に分けて展示し、その中で今回は2回目。それぞれの研究は複雑なものなので、来館した際に完全に理解できなくても、未來にはどんなことが起こるのかのアイディアを少しでも感じてもらえたら、それで十分」とコメントしている。

展示会場では、それぞれの技術、発明には説明してくれるスタッフがいるので、わからないこと、興味のあることは、日本語で対応してもらえるので積極的に質問してみては?

また、同展示に関連したものとして、6月21、22日に「iPS細胞と次世代医療で健康な自分をつくる」というテーマで、チューリヒ大学IREM&京都大学CiRAによるイベントがあり、一般の方も参加可能。