スイスパビリオンでは、6月から開催されていた企画展「Life/生命」が終わり、新たに8月14日から最後となる企画展「Planet/地球」を展示室3でスタートさせた。

万博終了時まで展示室3では、スイスが取り組む気候変動・環境再生・都市設計などの最先端技術と研究を紹介し、持続可能な未来を目指すスイスの多岐にわたるプロジェクトについて学ぶことができる。

また、展示室4には、アルプスの少女ハイジの世界に入り込めるフォトスポットが新たに登場し、ハイジやペーターとともに写真を撮り、物語の一員になったりできる。

今回の企画展「Planet/地球」に参加しているのもまた大学が中心で地球環境に関連する最新技術が多数展示されている。

「Tor Alva – ロボットによる建築」by スイス連邦工科大学チューリヒ(ETH Zurich)、チューリヒ応用科学大学、 京都工芸繊維大学

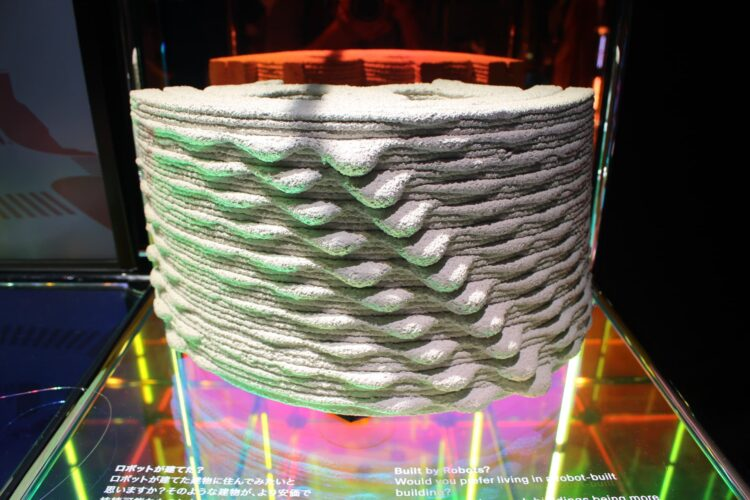

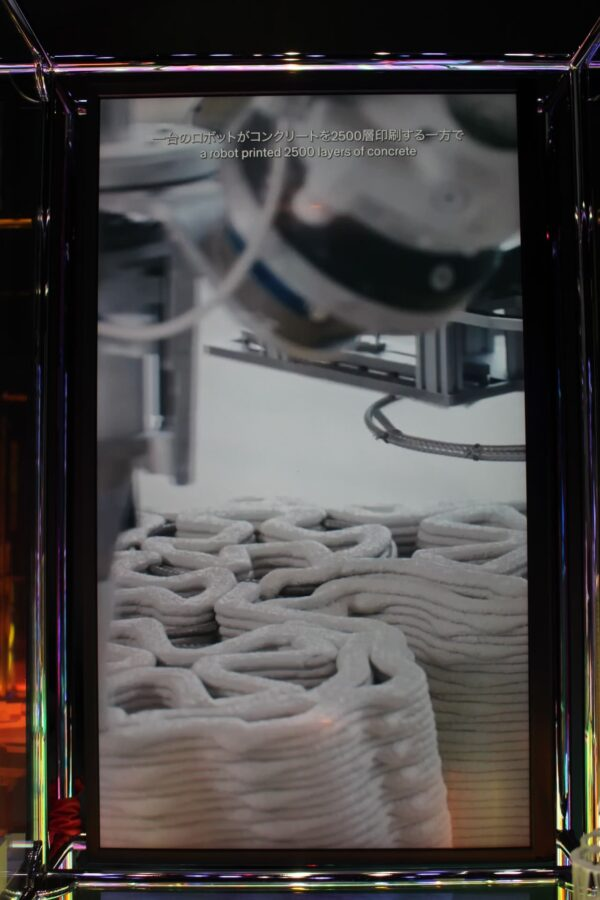

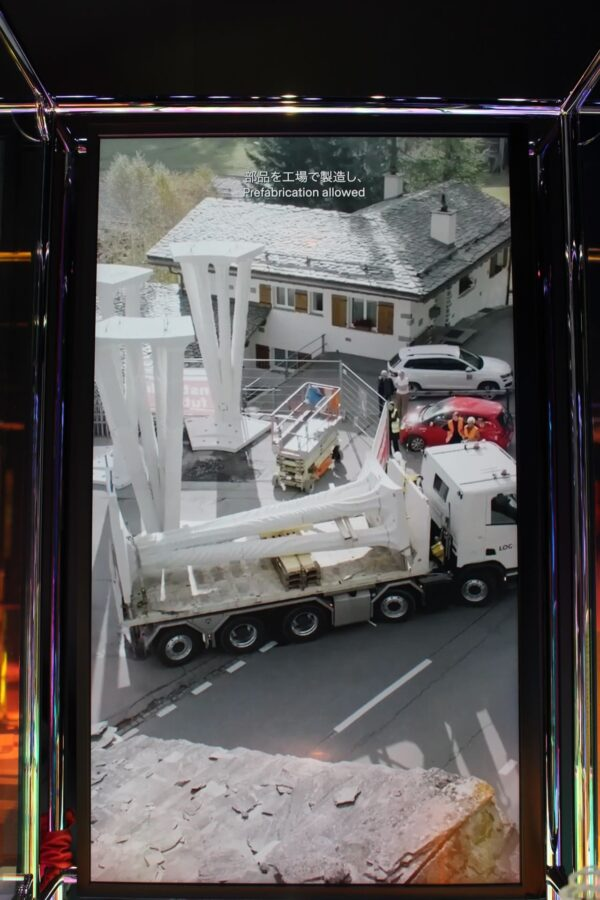

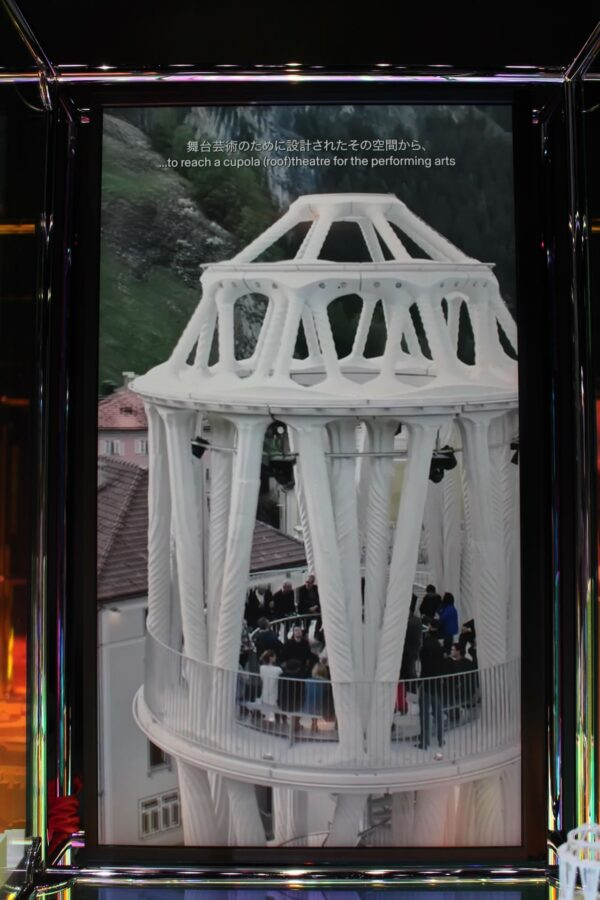

オリゲン文化財団がETH(スイス連邦工科大学)チューリヒや地域の産業パートナーと協力し、ロボット技術により、材料・廃棄物の削減、柔軟なデザインを可能にした世界一高い3Dプリントの塔を人口減少問題を抱えているスイス・ミュレンズ村に劇場として建設した。

軽量コンクリートを3Dプリンターでプリントして各パーツを作り、それを組み上げて塔の形にしている。組み立て作業以外の大部分は3Dプリンターを含むロボットが行っている点が斬新。実際に建てられた塔の上では観客を前にパフォーマンスが行われた。今後も同様の塔を建てて、地域の活性化などに役立てたいと考えているという。

展示では実際に3Dプリントで作った塔の一部を展示し、塔の建設の舞台裏を映像で見ることができる。

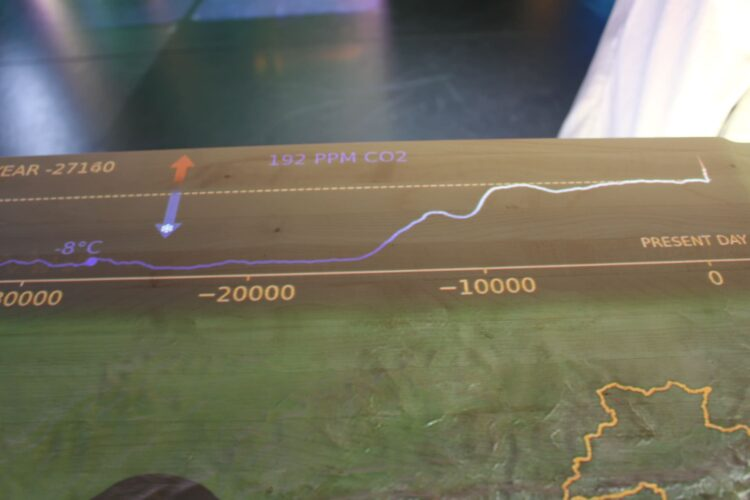

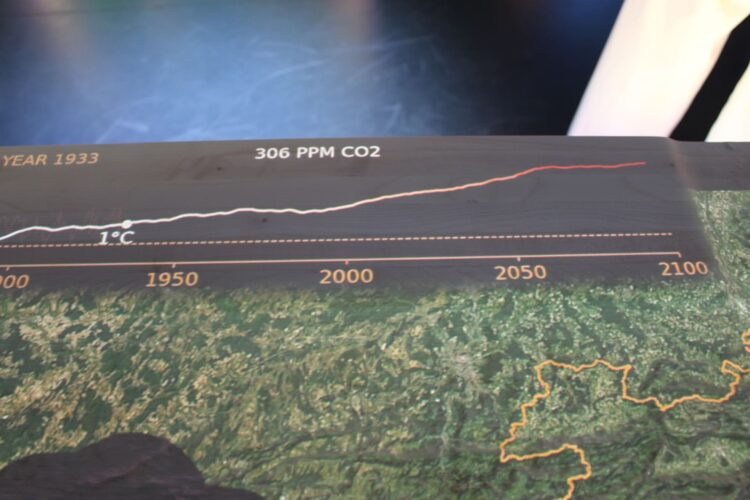

「IceAgeCam:スイスのタイムマシン」 by ローザンヌ大学

地球の長い氷河史の中、現在残されている氷河は急速な温暖化によって脅かされているので、この展示では、気候記録、地質学、氷河学の知見を融合し、スイスの風景が最後の氷期からどのように変化してきたかを、拡張現実(AR)を通じて表現している。最先端の気候・氷河モデルと AI 生成の衛星風画像を用いた、スイスの地形の形成過程と今後の変化を確認できる。

展開される映像を見ると一目瞭然だが、氷河の規模が劇的に減少してきており、また1900年以降、急激に温度が上昇していることがわかる。

元々高地に位置するスイスで、氷河が溶けたことで気候変動が起こっており、冬になっても雪が降らずスキーにも行けなくなっているそうだ。

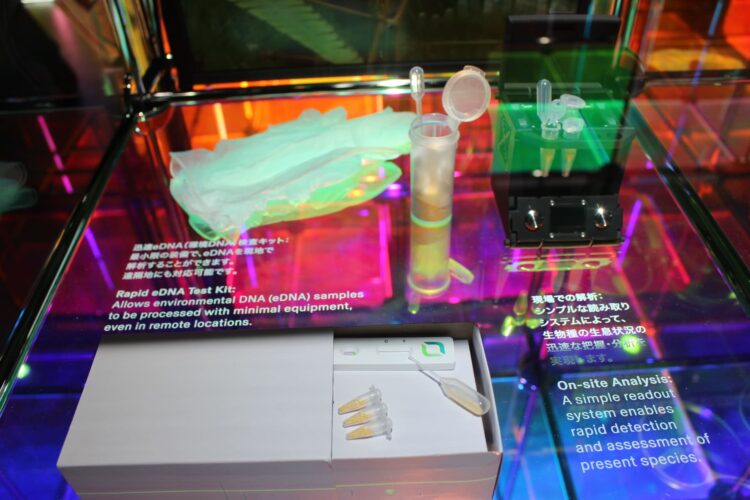

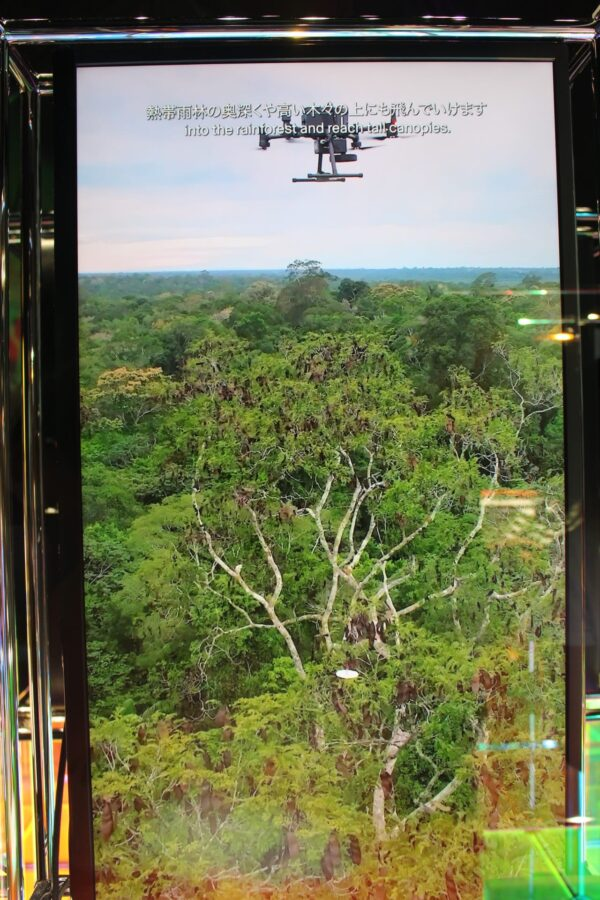

「ドローンと eDNA による生物多様性モニタリング」by WSL & スイス連邦工科大学チューリヒ(ETH Zurich)

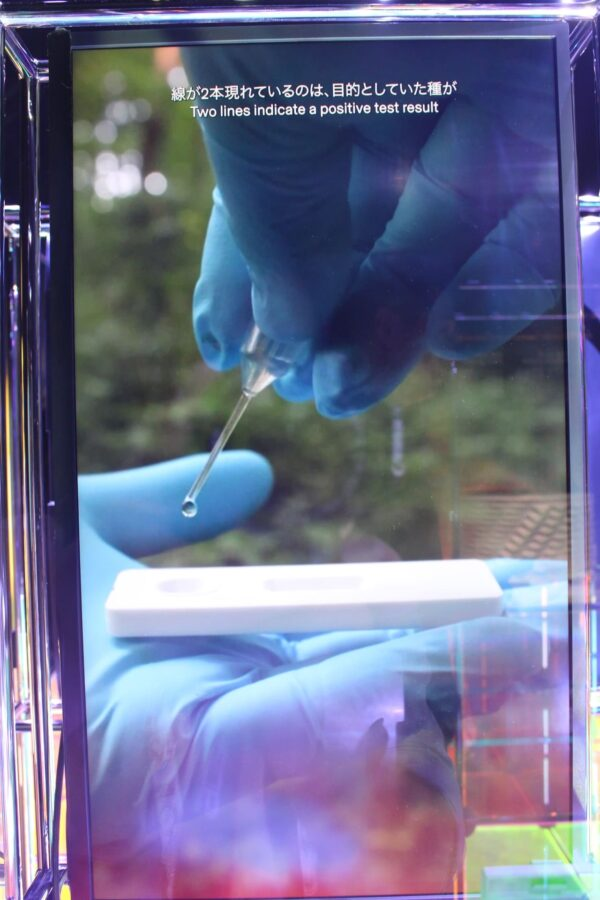

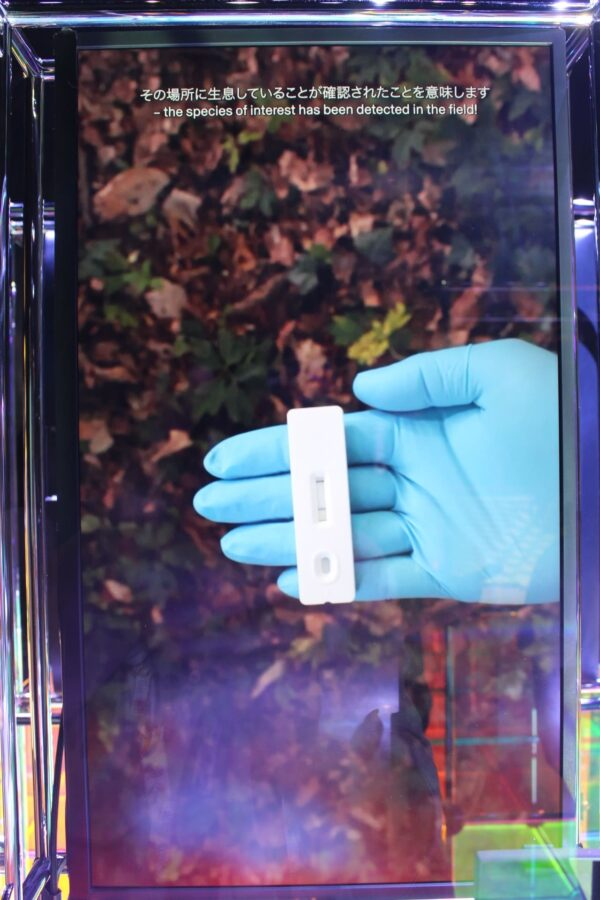

ロボットと環境DNA(eDNA)の迅速な解析を組み合わせ、広範囲・アクセス困難な地域での生物多様性調査を、自動化・効率化する取り組みを紹介している。アマゾンなど人がアクセスしにくい場所へドローンを飛ばして、広範囲にわたってeDNAサンプルを収集し、現場で簡易キットを使ってほぼリアルタイムでeDNAサンプルを分析でき、求めている結果がその場でわかるというもの。会場では、eDNAサンプルを収集するドローンと採取キットなどが展示されている。

コロナ禍の際の検査キットにヒントを得て、線が出るか出ないかで判断できる2択の条件を事前に設定して、サンプルを採取して分析する仕組みだ。例えば、ある地域には特定の生物がいるかどうか。この場合、確認したい生物を見分けられるように設定しておけば、線の出現の有無で生物がいるのかどうかを確認でき、希少生物や絶滅危惧種などの保護に貢献できたりするという。

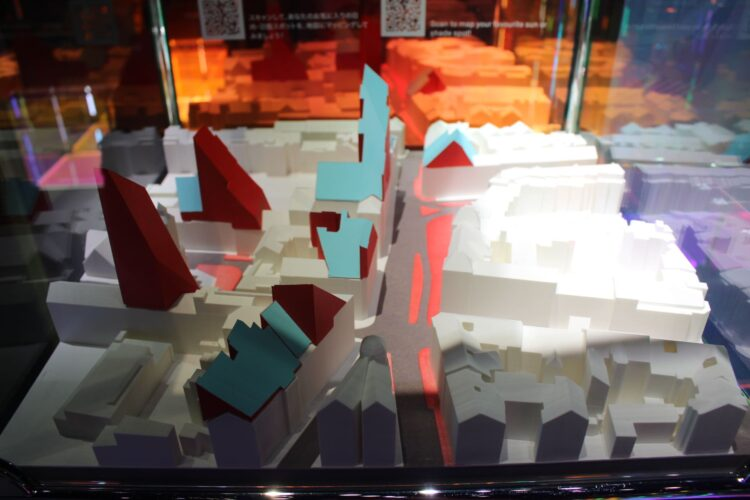

「サーマル・ガバナンス」 by ルガーノ大学(USI)

建物の屋根の形を工夫することで、道路や建物の周りに意図的に陰のエリアを作り出し、気温の調整をしようという試み。

屋根に傾斜を持たせる際に、日本では太陽光パネルを設置したり、南向きの窓に拘るため、南を意識しているが、スイスでは日陰を作るために傾斜を北側に作り、南側は北側より高い直線的な壁になるような作りを想定して、都市づくりのルールに“日光と日陰”の視点を加えることで、暑さに強い街づくりを目指している。

同時に、近隣の日照権との兼ね合いもあり、まだまだ解決しないといけない課題はある。

展示模型では、日照、都市形態を慎重に設計した「亜熱帯ウィーン」が、日照アクセスを維持しながら日照と日陰によりどのような形状の都市として形成されるかを見ることができる。

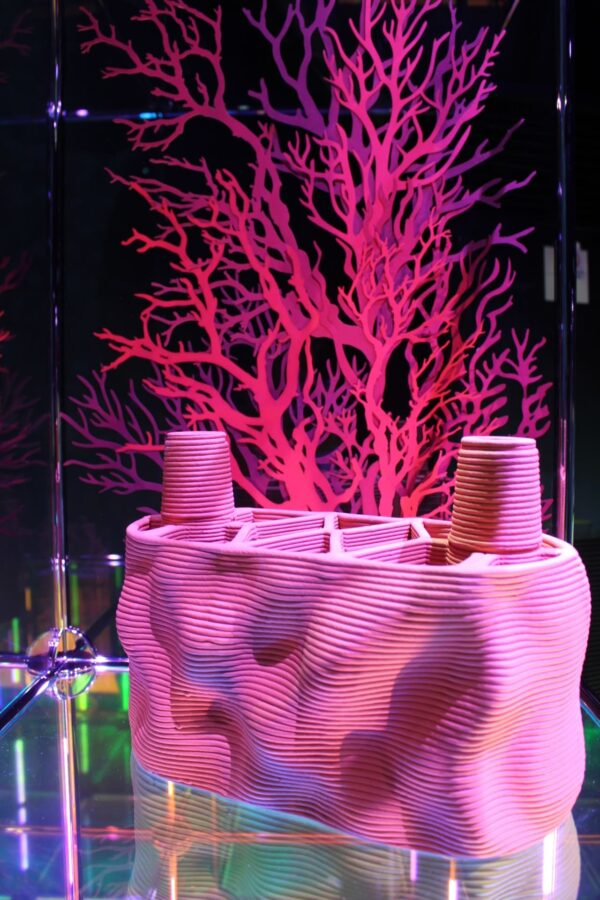

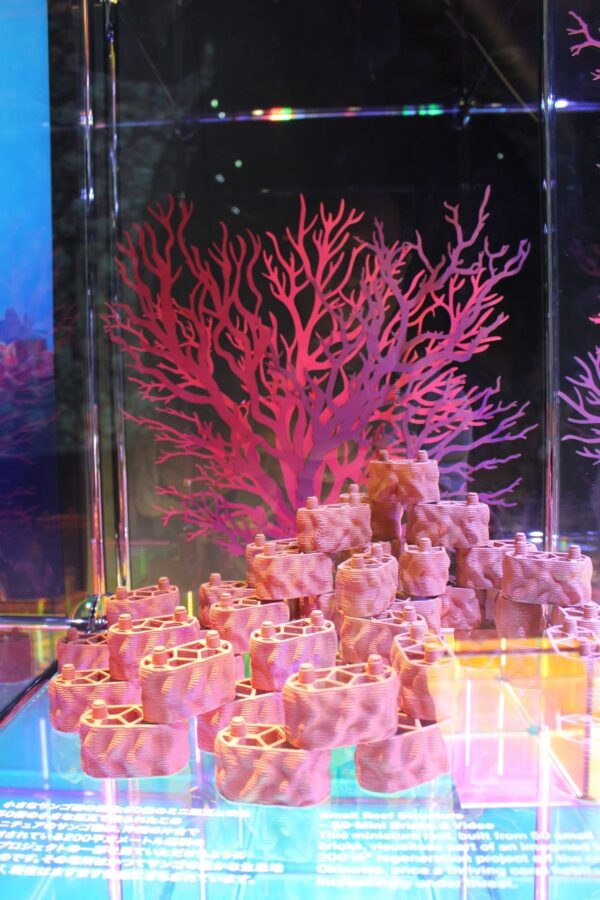

「赤サンゴ礁」 by Rrreefs

ETH(スイス連邦工科大学)のスピンオフ組織である大学発ベンチャー企業のrrreefs社は、スイスの革新、3Dプリンター、科学、アートを融合し、サンゴ礁と魚の生息地を再生するモジュール型粘土リーフを開発して、サンゴの生息する環境を守ろうとしている。

沖縄に生息する赤サンゴをイメージして、海底に独自開発した粘土リーフを沈めて、そこにサンゴを中心に生物が棲みつく場所を提供しようとしていて、チリやバージンアイランドなどですでに実際に取り組みを始めている。

現在、沖縄での取り組みを始められるように関係各所と交渉中だ。

展示では、モジュール型粘土リーフを実際に触って感触などを確かめられる。

いつも最先端技術や、社会にとって意味のある研究開発の結果生まれた製品やサービスを展示するスイスパビリオン。詳しく話を聞くと、スイスでは、新しいことにチャレンジする際の規制が少なく、そのおかげで不必要な拘束を受けずにさまざまなことにチャレンジできるので、次々と新しい技術が生み出されたり、新興企業が誕生しているのだ。

ある程度環境が整っていることもあり、この展示に出展できるくらいのベンチャー企業になると、起業から3年以内の生存率はなんと8割にも達するという。それだけ準備をして計画をして、資金面や人材面、優れた技術やアイデアが揃っているのか、と驚くばかりだ。一般的なベンチャービジネスでは最終的に1割も成功すれば大成功といわれる中、8割は驚異的だ。

今回赤サンゴ礁を出展していたRrreefsは、大学発のベンチャー企業ということだが、粘土リーフの開発から、それを沈めて珊瑚礁を復活させる海を確保すること、また環境保護があってこそのビジネスで取引先は国や地方自治体、環境NPOなど、と全てにおいて高いハードルがある。それらを形にするまでには長い時間がかかるが、その間の資金力も必要だし、データを集めたり分析したりする海洋研究の専門家も必要になり、大学発ベンチャーといえど、日本のそれとはかなり違った組織体系なのだろう。

展示室4に移動すると、そこではハイジと仲間たちが迎えてくれて、一緒に記念撮影ができる。

この日は特別にみゃくみゃくも登場して、ハイジとのツーショットというレアな状況を見ることができた。