閉幕が迫る10月4日、ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier「WA」スペースで、大丸心斎橋店主催による都市養蜂イベントが開かれた。

イベントは「環境や地域共生を考えた都市養蜂~心斎橋はちみつ」をテーマに実施され、参加者は都市の中で自然との共生を考える体験を通じて、街の環境保全や地域活性化について学んだ。

トークイベントでは、大丸心斎橋店の屋上でも取り組む養蜂の活動について、東京・銀座や大阪・梅田で活躍する専門家を招いて、ミツバチの生態を学ぶワークショップや都市養蜂のメリット、今後の展望などが語られた。

「万博会場で養蜂?」と思う人もいるかもしれないが、今回の万博のテーマはSDGsやサステナビリティー(持続可能性)であり、環境保護は、どの国のパビリオンでも重要なテーマとして取り上げている。

その中に養蜂も含まれるのだ。養蜂と聞いて「ミツバチを飼育してハチミツを作ること」という想像をするのではないかと思うが、それは全く正しい想像だ。しかし十分ではない。

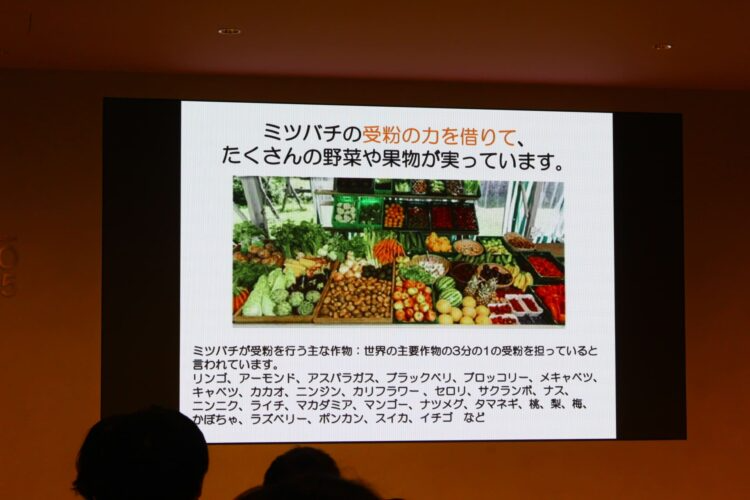

ミツバチが花から花へ飛び回り蜜を集める際に、花の受粉を手伝っている。その結果、花が枯れた後に実がなり、種ができ、次世代へ植物の生命が繋がれていく。その途中で、私たち人間は葉や実を取って食料として摂取しているのだ。

あの天才アインシュタインは「ミツバチがこの世の中からいなくなると、我々人間は4年以内に生存できなくなる」と言い切っている。それほどミツバチの存在は我々の生活に取って大きなものなのだ。

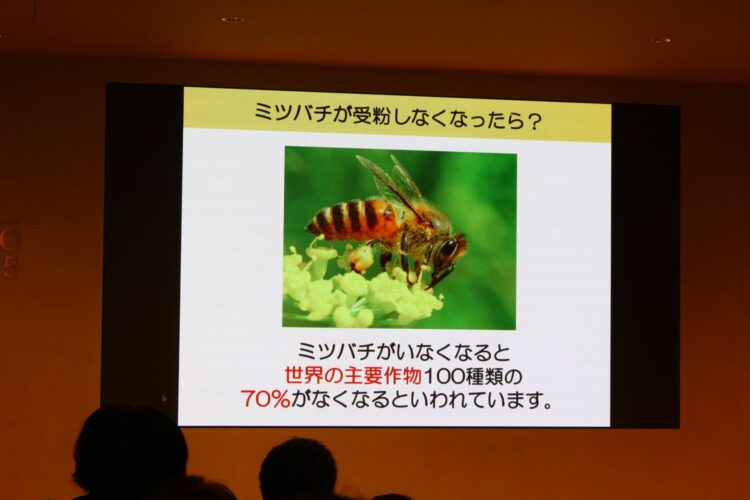

しかし、そんなミツバチの数は過去10年で4分の3に減ってしまっている。このまま行けば、遅かれ早かれミツバチがいなくなってしまう時が来るが、それは同時に人間も生存できなくなるということを意味するのだ。

そのため、世界各地でミツバチを保護し、繁殖させる活動が行われていて、都市型養蜂はそのミツバチの保護をしながら人間がミツバチと共存していく方法の1つなのだ。

今回の万博会場内でも、モナコ公国パビリオンでは、パビリオンの敷地内の一番奥のエリアにミツバチの生態を紹介する巨大なパネルやボードを設置して、ミツバチたちが危険に晒されていることを伝えている。

また、大人気のイタリアパビリオンでも屋上ガーデンの緑の中に、色とりどりのミツバチの巣箱を展示している。他にも多数のパビリオンでミツバチに触れているイベントやセミナーも開催されていた。

世界的に見ると、養蜂は環境保護の一環であり、SDGsの取り組みの一つとして位置付けられていることが、大阪万博に参加する各国の展示からも伝わってくる。

ミツバチの生態や生育環境を守るために私たちができることを知ることは重要で、閉幕までに会場を訪れる来場者には、ぜひそうした視点にも目を向けてほしい。

また、万博の終了後も取り組むべき課題は変わらない。独自に学び、何かしらのアクションを起こすことが、ミツバチや自然環境を守る一歩につながる。