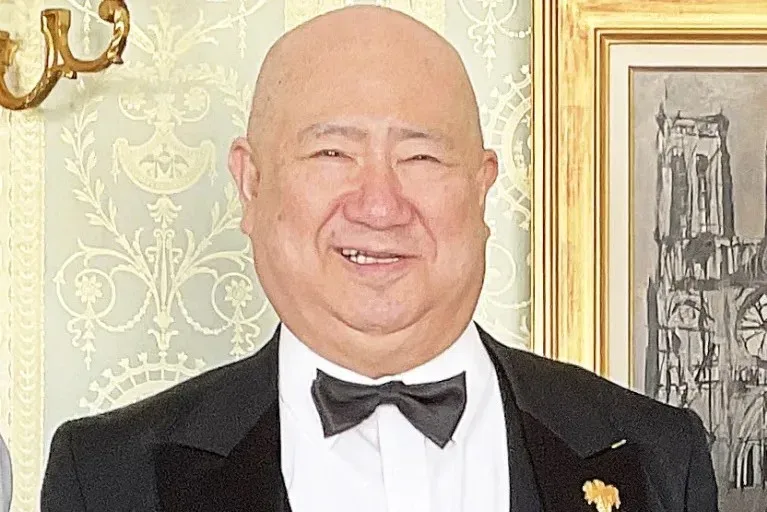

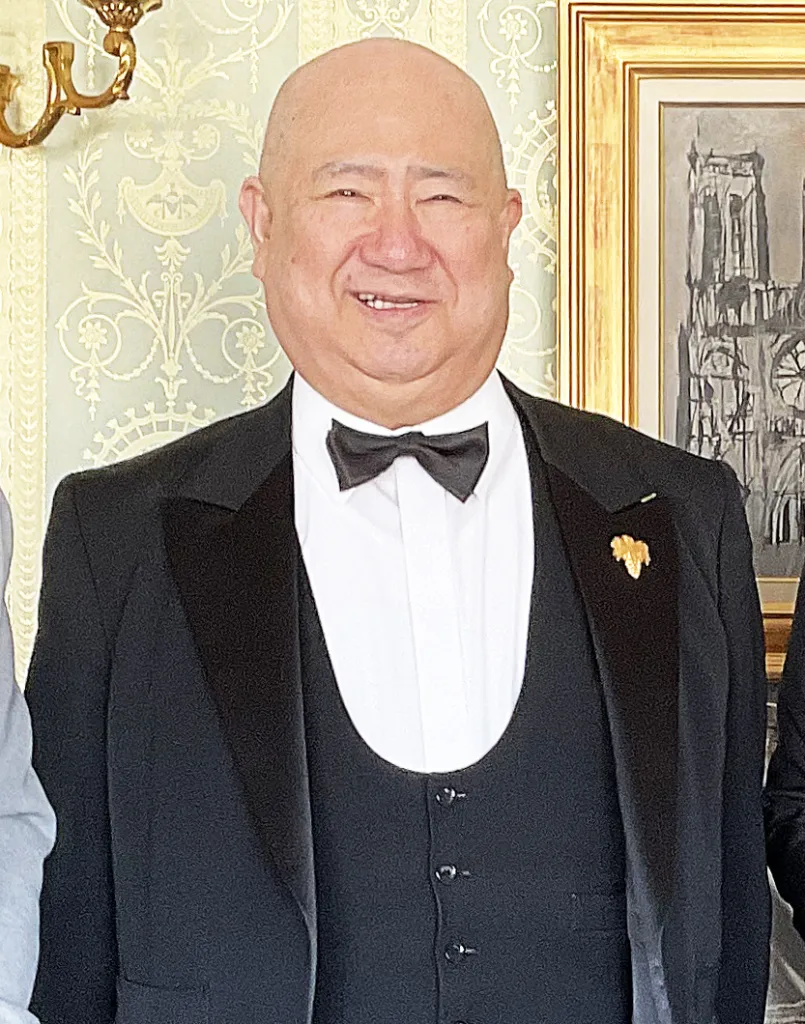

日本にワインを普及し、ソムリエ業界をけん引し続けてきたリーガロイヤルホテルのマスターソムリエ岡昌治さん。日本ソムリエ協会の名誉会長でもあり、仏国から「シュヴァリエ(農事功労章)」も受章する関西ソムリエ界の重鎮だ。ユーモアのある会話とやさしい笑顔で、多くの人を惹きつける岡氏に、サービスの真髄について迫る。(インタビュアー/阪本晋治 ・ 佛崎一成)

─岡名誉会長がソムリエになったきっかけは。

みんなからは「本当?」と疑われるが、僕はもともとアルコールに強かったので、タダで飲めるだろうと考えソムリエになった。最初はそんな軽い気持ちだった。この業界に入った1972年には、まだ日本人はワインをほとんど飲んでいなかった。レストランで提供されていたお酒はビールやウイスキーがほとんどだった時代。70年の大阪万博を経て、少しずつワインに目がむき始めたころだった。

東京のホテルに出向したとき、先輩から「これからワインの時代が来るから、勉強しておけ」と言われた。それで先輩の言いつけ通りワインの本を買ったはいいが、いくら読んでもチンプンカンプンだった。

大阪のホテルに戻ってすぐは、ホテル1階のコーヒーハウスに配属されたが、その後に「レストラン シャンボール」に異動になった。そこでワインを少しずつテイスティングしているうちに、「うまいな」と思うようになった。

─だんだんワインに興味がわいてきた。

当時、シャンボールにもソムリエはいたが、異動や退職でいつの間にか先輩と私の二人になってしまった。ウェイターの黒服に憧れていたこともあったが、勉強のためソムリエをやり始めた。

─ソムリエの資格というものは当時からあったのか。

いや、まだない。1969年に設立された飲料販売促進研究会という組織はあったが、目的は企業がワインの消費量を伸ばすために、お客さまに勧める方法をバーテンダーなどに研究させるためだった。

ワインがおいしいと思い始めていた僕も、実際にはどうやってお客さまに勧めればよいかわからなかった。そんなタイミングで先輩がフランスへ研修に行くことになり、僕が3カ月間、シャンボールの留守を預かることになった。ところが、先輩の留守中にホテルでフランス文化フェアの催しが企画され、本場からフランスのソムリエ協会会長を呼ぶことになった。

─留守を預かる間に本国から本物が来たと。

そう。それで僕は1週間ほど会長にぴったりくっついて、ワインの注ぎ方などのソムリエの所作をみっちり学んだ。その後、仏大使館の出先機関が日本にワインを普及させる目的でコンクールを開いたので先輩と出場し、二人とも合格した。数年後に日本ソムリエ協会が主催し、厚生省と文化庁が後援するソムリエの資格もスタートしたので、僕は運営側に入ることになった。

以来、定期的にコンクールが開かれたが、80年代はずっと僕が入賞し続けた。そのおかげで 〝ソムリエ岡〟は東京でも有名になった(笑)

─今ではソムリエ界の重鎮だ。これまでに多くのVIPを相手にサービスをされてきたと思う。有名人にはどんな方がいたのか。

皇族の方々をはじめ、教科書に出てくるような各国の要人の方々のサービスを担当させていただいた。

そういう方々はワインを選ばないから、事前にこちらで決める。一方で、芸能界の大御所などは、甘口のワインが好きな方などさまざま。好みに合わせてサービスをさせていただいた。

─有名人のプライベートな一面も知れるすごい仕事だ。

確かにそうだが、プライベートのことは職務上、話せない。

─リーガロイヤルホテルに長く勤められながら、会長自身が日本のソムリエ界もけん引されてきたと思う。

今だから言えるが、80年ごろまではワインの扱いも雑だった。営業中は冷房や暖房をガンガン効かせ、店を閉めたら空調を切るから温度管理もひどいものだった。さらに、店の入り口にワインラックを置いて、お客さまから見えるようにしていたから、ベタベタとさわるしクルクル回すし(笑)

─そんな時代だったのか。

これではいけないと思い、レストランに小さなスペースを用意してもらい、温度調整のできるワインセラーを作った。経営側も現地の状況をくわしく知るため仏国も視察。パリの有名なレストランで、デキャンタ専用のワゴンがあるの目にし、日本で同じようなものを作ってみたりもした。

当時のホテル経営者も理解を示してくれ、地下に大きなワイン貯蔵庫も作ってくれた。現在はシャンボール店内のワインセラーにも約700〜800本のワインが置けるが、地下のワイン貯蔵庫は1万本超を寝かせることができる。

─50年をソムリエという職業に捧げてきた。一つのことをこれだけ長く続けられるモチベーションはどこからくるのか。

最初に話せばよかったが、本当は料理人になりたくてこのホテルに入った。現在は飲食業といえば〝3K職場〟と見られているが、料理人は当時、あこがれの職種だった。男性が100人入社すれば、90人は料理人志望の時代だ。人気職種だから入社してもすぐには料理人になれない。僕は待機組としてウェイターから仕事をスタートさせた。

このウェイターの仕事で学んだのは、お客さまを喜ばせるのも怒らせるのも動作ひとつ、言葉ひとつということだ。僕は次第にこの接客サービスというものに魅かれていった。

─料理人になるのはやめたのか。

3年目にホテル側から料理人への異動の打診があったが、大いに迷った。ウェイターの仕事を楽しんでいたし、厨房に入ると行動範囲は狭いし、徒弟制度もあるので、芽が出るまでには何年もかかりそうだったからだ。

しかも当時の厨房は、先輩に怒鳴られる、殴られる、鍋のフタが飛んでくるような時代だ。料理人で上に行くのは大変そうだが、ウェイターであればちょっと知恵を出せば上に行けるという打算的な考えも働いた(笑)

それで、黒服のヘッドウェイターになってやろうと方向転換。料理人ではなく、ウェイターの世界で上り詰めようと考えた。

─岡名誉会長のサービスが垣間見えるエピソードを聞かせてほしい。

お客さまに褒められたことより、怒られたことならたくさん覚えている(笑)。当時はサービスという概念がなかったから、若い頃はお客さまを指差して怒られたり、胸ぐらをつかまれたり…。

常連さまが家族4人で食事をされていた時の話だ。遠くからそのテーブルを見ると、会話もなく、何だか重い空気が流れていた。そのテーブルに料理を運ぶ後輩に「常連さまだから、あいさつした方がいいかな」と聞くと、「やめておいた方がいいんじゃないですか」と言われたので、あいさつをしなかった。

すると、帰り際に「ロゼワインしか頼まないテーブルには、あいさつに来てくれないんですね」と言われてしまう。「しまった」と後悔した。

反対に、失敗がうまくいったケースもある。高級なシャンパンをオーダーしてもらい、お客さまの前で開けたが、プシュと音がしない。「あれっ」と思ったら未開封なのに炭酸ガスが抜けていた。

すぐに機転を利かせて「えらいこっちゃ、こんなん店で出されたら文句を言ってくださいよ。たまに、泡の抜けたシャンパンがあるんです。これは悪い例です」と新しいシャンパンの栓を開け、「ほら、これが本物です」と笑いをとって乗り切った(笑)

─2025年の大阪・関西万博は、日本のおもてなしを海外に発信するチャンスになる。

70年大阪万博のフランス館にあったレストランで、エスカルゴやフォワグラなどフレンチの代表的な料理が提供され、すごく憧れたのを覚えている。しかも、そのときのシェフはオテルリッツで腕を振るった人物で、晩年はこのシャンボールで一緒に働いた。当時の日本人は海外への憧れを持っていたが、今は日本のサービスの質も世界に通用するレベルにあると感じている。

岡昌治さんプロフィール

数々のコンクールで受賞経験を持つ日本ワイン界を代表するソムリエ。ワインのエキスパートで、日本酒の利酒師の資格も持つ。ホテル内にいるソムリエを統括するマスターソムリエ。ユーモアセンスのあふれるやわらかい語り口で、数々のテレビや雑誌などに取り上げられる。2004(平成16)年には、フランスの食やワインの普及への貢献が認められ、フランス共和国から栄えある「農事功労章 シュヴァリエ」を受章。

レストラン シャンボール

リーガロイヤルホテルにあるグランメゾン「レストラン シャンボール」。本場のフレンチに接する機会の少ない1973年に、時代に先駆けてオープンし、現在まで大阪のフランス料理界をリードしてきた。昨年9月には50周年を迎えた。