原付免許で運転可能 「新基準原付」をおさらい

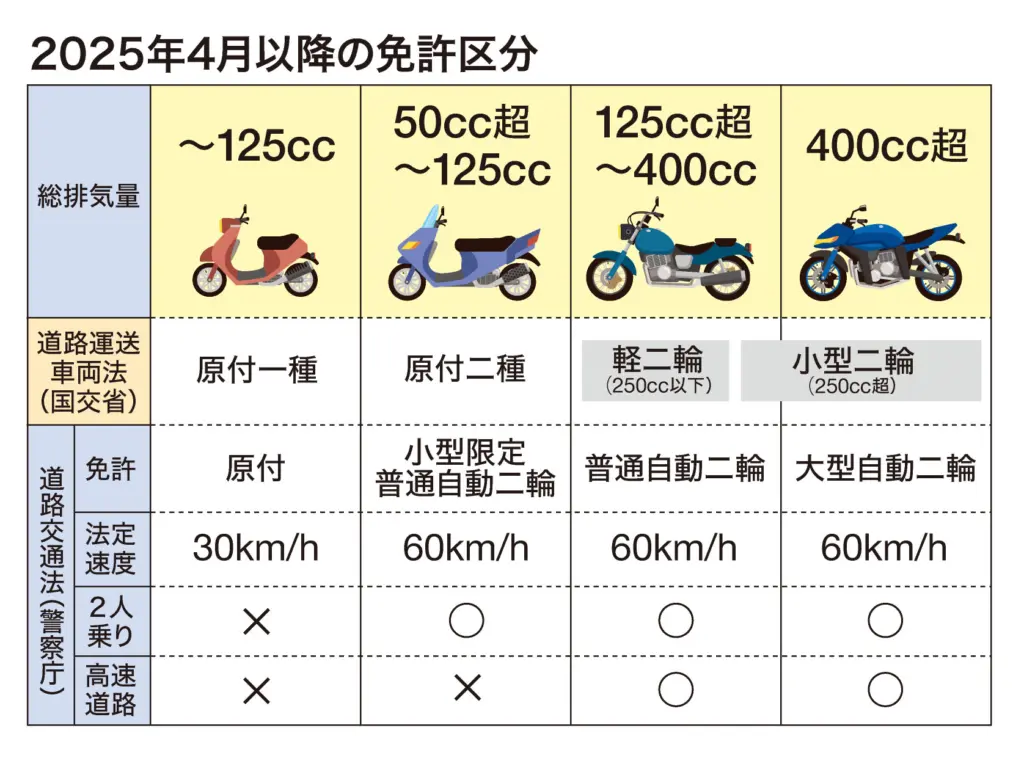

今年4月の道路交通法改正で、エンジンの排気量が50㏄を超えて125㏄以下、かつ最高出力を4.0㌗以下に抑えた二輪車が、新たに「第一種原動機付自転車(原付)」として扱われるようになった。

これがいわゆる「新基準原付」なのだが、制度変更の背景には、大気環境への配慮と国際基準との整合性がある。従来の50㏄モデルでは、11月から適用の新排ガス規制をクリアする開発が困難だったため、メーカー各社は50㏄原付の生産を10月末で終了したというわけだ。

各社が新モデル投入

こうした状況を踏まえ、ホンダはヤマハやスズキに先駆けて、10月16日に原付免許で運転できる「Honda Lite」シリーズを発表。スクーターの「ディオ」や3モデルの「スーパーカブ」の4機種でいずれも総排気量は110㏄。11月から12月にかけて発売される。ヤマハも2026年の発売を目指し生産計画を進めるなど、各社が新市場に向けて動き始めている。

ところで、新基準原付は排気量こそ50㏄以上に増えるとはいえ、出力を4.0㌗以下に抑えることで従来の原付免許での運転が可能だ。最高速度は30㌔で、二人乗り禁止、二段階右折の義務、高速道路通行禁止といった交通ルールは従来通りだ。

購入費用は上がるが

一方で、価格上昇は避けられない。新基準原付は125㏄以下をベースに開発されるために製造コストが高く、さらに出力制御の工数が加わる。50㏄よりも高価格帯になる可能性が高い。実際に、50㏄時代のホンダディオはメーカー希望小売価格で20万円以下だったが、新基準原付では20万円を超えている。

長く生活の足として親しまれた50㏄原付。これからは環境性能に優れた新基準原付や電動アシスト自転車などへの移行が進むとみられ、原付市場は節目の時期を迎えている。(竹居真樹)