北欧パビリオンはこのほど、北欧のデザインと建築にスポットライトを当てた「Nordic Architecture&Design Day – 北欧と日本が描くウェルビーイングな都市デザイン」を開催した。

北欧および日本が長年培ってきた人間中心の建築・都市デザインの理念を基盤とし、ウェルビーイングの実現に向けた都市空間のあり方が多角的に議論された。

北欧諸国は、持続可能性を重視した建築や地域に根差したコミュニティ形成において世界をリードしており、日本においても「居場所(Ibasho)」の概念をはじめ、人と人とのつながりを尊重する独自のデザイン文化を発展させてきた。この両者の知見を融合させ、都市における「信頼」「尊厳」「つながり」を再生する方策を探求する中身の濃いディスカッションだった。

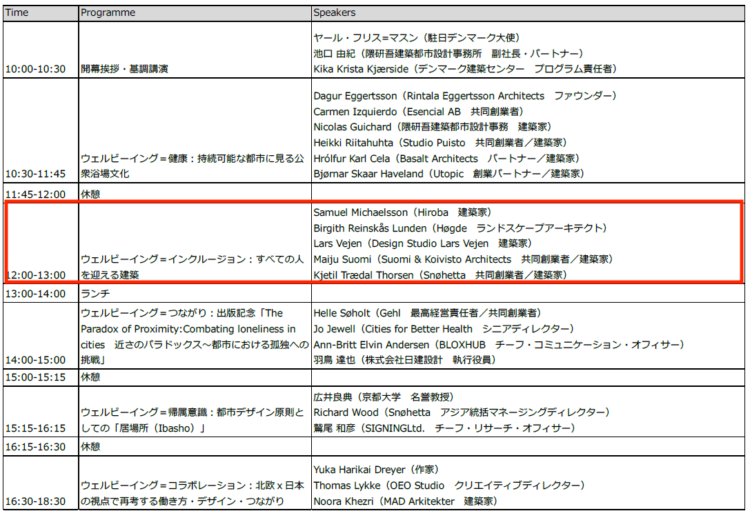

5つのセッションに別れて1日中開催されていた内、「ウェルビーイング=インクルージョン:すべての人を迎える建築」というセッションに参加してみた。

そこでは、日本と北欧の建築やデザインにおける意識の違いや、北欧での取り組みが紹介されていた。

話題の中心に据えられていた「インクルージョン」は、多様な背景や特性を持つ人々がお互いを尊重し、誰もが社会や組織の一員として受け入れられ、その個性を生かして活躍できる状態を指し、日本語では「包摂」「包含」「一体性」などと訳され、単に多様な人が集まる「ダイバーシティ」とは異なり、多様な人材が能力を発揮できる具体的な環境を整えることを重視した概念で、日本人にはあまり馴染みのない言葉かもしれない。しかし、これからの建築やデザインは、使う人の利便性や好みだけでなく、周りの人や環境、人以外の生物にも配慮した設計やデザイン、素材選びをしていくべきだということが語られていた。

このセッションに登壇した5人の建築家は全員が仕事上で日本と関わりを持っていて、過去、または現在日本とも仕事をしている方たちなので、今回の話が「北欧ではそうなのか!」と他人事で捉えるのではなく、この流れは確実に日本の中にも浸透し始めているということを理解する必要がある。

ランドアーキテクトのサミュエル・ミケルソン氏は、「広場」の概念に焦点を当てて、その活用の仕方を日本とスウェーデンで比較すると、日本はボトムアップ、スウェーデンはトップダウンでその活用方法が決められることが多い、と発表した。

日本では市井の人の声から何かが動き出し、物事が起こる。例えば、祭りのように広場を活用したイベントは街の声が形になったもの。スウェーデンではある程度誰かが決めたことを行う傾向にあるという。

また、建築家のラース・ライオン氏は、「何かをデザインしたり建築するときは、自然素材を使って、持続可能な製品で、美しいものを見るだけでなく、美しさを建築に取り入れている。美学とは感覚を意味し、基本的に、匂い、聴覚、音響、滝など、さまざまな感覚をすべて関与させる必要がある」と説明していた。

マユ・スワミ氏と建築家のエレナ・コイヴィスト氏は、持続可能性を建築の議論にどのように持ち込むかというアイデアを披露。持続可能性のパフォーマンス面と建築の詩的な側面の両方を技術の領域に持ち込み、人間が自然とどのように関わるかということを再考する必要があるという。それは西洋文化では、文化と自然、そして人間と非人間、心と体、理性と感情を分離する傾向があるからだ。

彼女たちが最初に考えたのは、「他の種が生き残らなければ、私たちも生き残れない」ということ。そして、「簡単に伝える方法は受粉する昆虫だ」と思い「人間と受粉者の両方にとって、同時に幸福を生み出す空間を実際に作れるかどうか見てみよう」となったそうだ。

生態学者のグループと協力し、人間とそれ以外の生物の両方のニーズに非常に重点を置いてあらゆるデザインの決定し、両方の幸福を同時にサポートすることを念頭に置いた。

例えば、受粉する昆虫に栄養と避難場所を提供する、さまざまな多年草を幅広く使用するということ。

都市の中心部に草原を持ち込むことは、人間にとっても多くの利点がある。心理的、肉体的、土壌中に多様な微生物を持つことは、人間にとって多くの病気を防ぐ。同時に、それは騒音公害を軽減し、都市のヒートアイランド現象を緩和し、例えば雨水をろ過するのに役立つのだと説明していた。

使用した素材も、使い終わった後は自然に帰ることができるものを選んでいるという。

このように多角的に建築やデザインと自然環境を融合させるやり方や考え方があり、すでに実践されていて実現可能だということも証明されているので、ここから何かを学び取ることは話の内容ほど難しくはないと感じた。

今後この分野での活躍を目指している人にはぜひ、こういう考え方や価値観を持って業界を変革していってもらいたいものだ。

大阪万博では環境問題は重要なテーマの一つで、様々な角度からの取り組みを紹介している場がある。建築やデザインが環境問題に直結するということ、そしてそのやり方次第で、環境問題の解決や自然保護に楽しく貢献できることを理解し、実践してもらいたい。

<メモ>登壇した5人とその所属先

Samuel Michaelsson(Hiroba 建築家)

Hiroba(Hiroba Research Project)

ヨーテボリと東京を拠点に、日本の公共空間(ひろば)から学ぶ調査・記録プロジェクト。建築家の Samuel Michaëlsson / Yosuke Tsuga / Anna Kawai が運営。

Birgith Reinskås Lunden(Høgde ランドスケープアーキテクト)

Høgde(HØGDE AS)

ノルウェー・テレマルク地域を拠点とするランドスケープ/プレイスメイキング会社。自然環境と地域振興を統合した持続可能で包摂的な観光・地域開発を手掛ける。

Lars Vejen(Design Studio Lars Vejen 建築家)

Design Studio Lars Vejen

デンマークと日本を拠点に、建築・インテリアからプロダクトまで横断するデザインスタジオ(2014 年設立)。北欧の価値観に日本の美意識を融合したものづくりを展開。

Maiju Suomi(Suomi & Koivisto Architects 共同創業者/建築家)

Suomi & Koivisto Architects

ヘルシンキ拠点。人間と非人間(生態系)双方のウェルビーイングを志向するリサーチ/実践型ユニット。代表作「Alusta Pavilion」など、環境建築・多感覚的空間の実験で国際的評価。

Kjetil Trædal Thorsen(Snøhetta 共同創業者/建築家)

Snøhetta

オスロ発の学際的デザイン事務所(1989 年設立)。建築・ランドスケープ・インテリア・ブランディング等を横断し、Oslo Opera House や Bibliotheca Alexandrina など世界的プロジェクトを多数展開。