パビリオンだけでなく、レストランにショップも大人気で連日行列ができているドイツ館。

そのドイツパビリオンのテーマは「循環経済(サーキュラーエコノミー)」、タイトルは「わ! ドイツ」。そんな同館のディレクターを務めるクリストファー・ヘッカーさんにパビリオンについて話を聞いてみた。

Q)テーマやタイトルについて

ークリストファー ドイツ館のテーマは「Wa! Germany(わ、ドイツ)」です。そして「わ」は、私たちにとって主に3つのことを意味します。一つは「循環性」、つまり「輪(わ)」。もう一つは「調和」、生物圏と技術圏の間の「和(わ)」。そして日本語の驚きを表す「わぁ!」です。「わぁ、ドイツの出展はなんて素晴らしいんだろう!」というような意味ですね。

Q)ドイツ語に「わ(Wa)」という言葉はありますか?

ークリストファー 「Wa」は、いいえ、ありません。完全に日本語ですね。

Q)サーキュラーについて

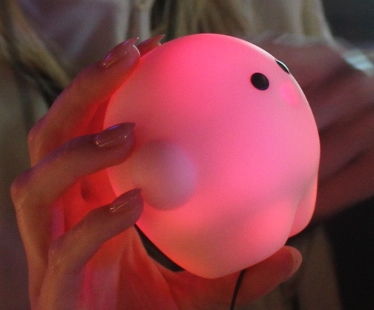

ークリストファー サーキュラーは、私たちのマスコットで、音声ガイドになっています。

日本語、英語、またはドイツ語で展示を案内します。タッチポイントに触れさせると振動して、話し始めます。そして、このガイドと一緒に自身でドイツパビリオンを体験してもらうようになっています。

Q)どうしてこのアイデアを思いついたのですか?

ークリストファー これはフリーフロー・コンセプト(自由動線型)なんです。来場者は説明してくれるガイドなしで全ての館内を巡ります。私たちは来場者とコミュニケーションをとり、私たちが意図する方法でパビリオンを理解してもらうための手段が必要でした。そこで、ドイツ館を紹介する音声ガイド付きのマスコットを考案したのです。

Q)人間のガイドではなく、このようなものを使うのは初めてですか?

ークリストファー このような技術を使うのは初めてです。ドイツパビリオンのために特注されたもので、以前には存在しませんでした。しかし同時に、これはスタッフの代わりではありません。スタッフはほとんどがドイツかヨーロッパ出身で、彼らは来場者と交流するための他の多く業務を担ってもらっています。なぜなら、私たちにとって重要なのは、ここでドイツを紹介するだけでなく、ドイツの人々を世界中から集まった来場者に紹介することだからです。スタッフは全員、日本語、英語、ドイツ語を流暢に話します。これにより、適切にコミュニケーションが取れるようにしています。そして、スタッフ全体では約17の言語をカバーしています。

Q)バイオスフィア・イントロ(生物圏への導入)とは?

ークリストファー 最初の部屋は「バイオスフィア・イントロ(生物圏への導入)」と呼ばれています。ここに展示されている全ての植物は本物なので、毎日手入れが必要なのです。これらは大阪の園芸店からレンタルしており、万博終了後はその園芸店に戻り、万博後も生き続けます。そしてこの最初の部屋では、自然の循環といったテーマ、つまり、より循環的になるために自然から何を学べるかといったことを紹介しています。

Q)サーキュラー・リビングとは?

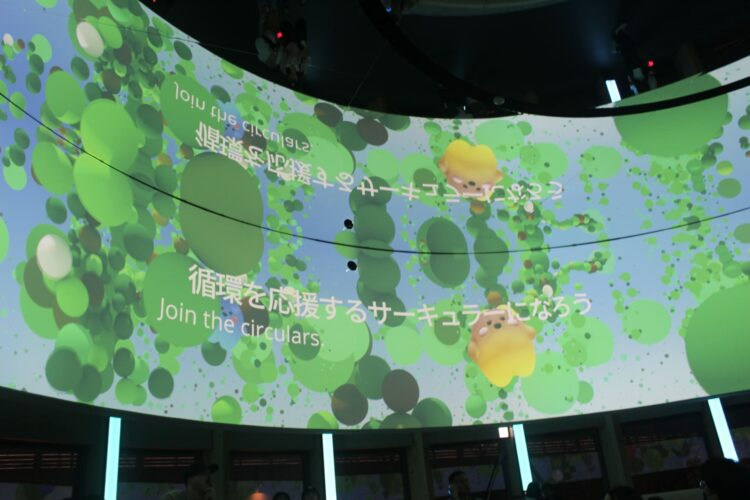

ークリストファー 「サーキュラー・リビング」は、没入型体験ルームです。ここでは来場者に10のメガトレンドの中から、自分たちの未来を創造し、デザインするために最も重要だと思う2つのメガトレンドを選んでもらう機会を提供しています。

そして、私たちの人工知能が来場者の選択からランキングを計算し、事前に生成された写真の中から1つを選び、未来の都市がどのようになるかを部屋全体に映し出します。

Q)来館者が自分のトレンドを選んで、それが一つの形になるわけですね?

ークリストファー その通りです。ここでのアイデアは、自分でデザインした心の中のイメージを持つことで、未来がどのようになりうるかという目標、ビジョンを持ち、その目標に向かって努力するということです。

Q)シティ・ギャラリーとは?

ークリストファー シティ・ギャラリーでは、より持続可能な未来を創造するために私たちが現在行っている、ドイツの16の各州からのプロジェクトが一つずつ紹介されています。各州が今何をしているかを見せています。

このギャラリーでは、6つの産業から、すでにドイツで市場に出ているか、市場投入間近の33の製品を紹介しています。より持続可能な未来を創造するためにドイツ企業が何をしているか、という内容です。そして来場者は、プロジェクトを深く掘り下げ、ドイツ企業がすでに行っていることについて詳しく学ぶことができます。

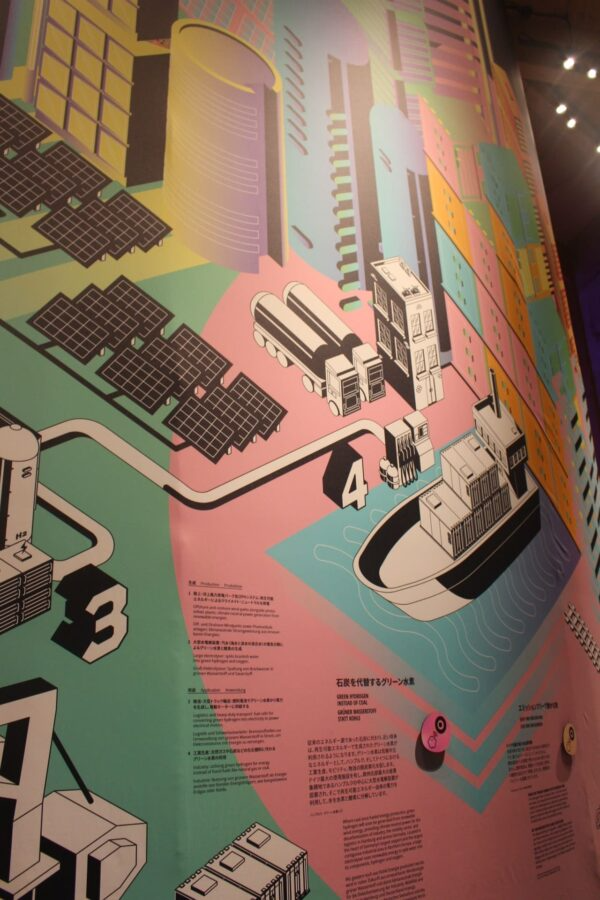

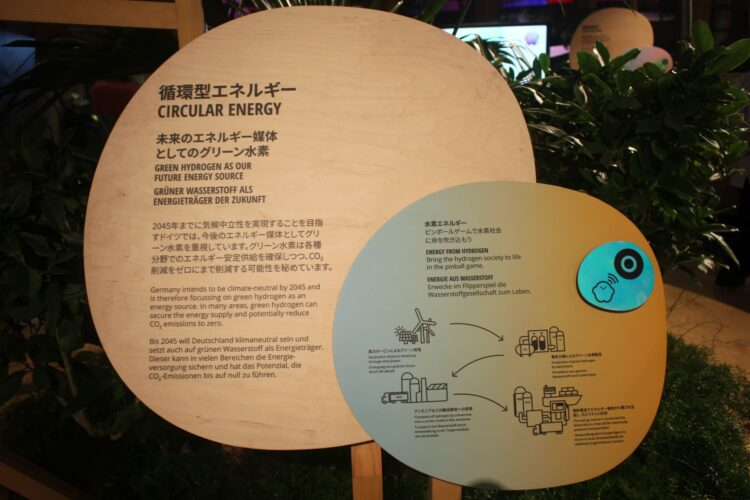

Q)グリーンエネルギーの取り組みを教えて下さい

ークリストファー グリーン水素に特に焦点を当てた、ドイツのグリーンエネルギー製品を紹介しています。例えば、現在フランクフルト近郊で運行している世界初のグリーン水素列車などです。

Q)それらはすべて、すでに実際に社会で導入されているのですか?

ークリストファー はい、すべて実際に使われています。すべて今まさに進行中のものです。

フラウンホーファーというドイツの研究機関による最先端技術を活用した取り組みでは、おがくずを好きな形に圧縮し、そこにキノコを導入することで、菌糸体を木材の中に成長させます。それを硬化させて、建材として使用することができるようになるので、ここ万博のドイツパビリオンでは、これを建材として使用しており、その建材を使用した世界で最初の建物になります。

Q)ソファーに座って何を体験できるのか?

ークリストファー 来場者の皆さんにソファーに座ってもらって、世の中がもう少し持続可能な社会になるために、自分の私生活で何ができるかを考えてもらう機会を提供しています。私たちは、新しい車を買ったり、暖房システムを変えたりといった、生活の大きな変化を求めているわけではありません。そうではなく、社会全体に広げていけるような、ほんの少しの変化を求めているのです。例えば、使い捨ての箸を使わないように、日本語で言うところの「マイ箸」を使うこと。あるいは、買い物に自分のペットボトルやエコバッグを持参して、ゴミの量を減らすことです。

これらが私たちが考えてほしい小さなことですが、誰かを特定の方向に押し付けることはしません。ただ、自分の私生活で何ができるかを考えてもらう機会を提供するだけです。なぜなら、自分自身が内から下す決断こそが、最も持続可能な決断であると強く信じているからです。そして、私たちの日々の行動と日々の決断に基づいて、私たちは未来を形作っているのです。

Q)それはドイツの基準に基づいているのですか?

ークリストファー いいえ。それは個人の基準に基づいています。彼らが何をしたいか、私生活で何ができるか、そして何をしたいかに基づいています。特定の方向へのガイダンスや押し付けは一切ありません。

Q)これは、ドイツの人々が他人に何かを説得する時のアプローチ方法なのですか?

ークリストファー 私たちはただ質問を投げかけたり、考えるヒントを与えたりするだけですが、我々のアプローチの仕方かもしれません。私たちは来館者にインスピレーションを与えようとしているのです。

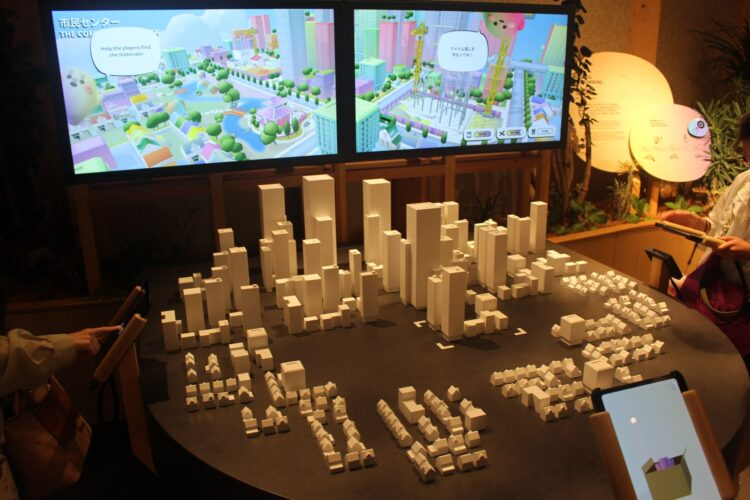

Q)バイオスフィア・アウトロ(生物圏の結び)とは?

ークリストファー 最後の部屋は「バイオスフィア・アウトロ(生物圏の結び)」と呼ばれています。ここには6つのインタラクティブなエデュテインメント(教育的娯楽)ステーションがあり、人々はドイツのより具体的なプロジェクトについて、遊びながら同時に学ぶことができます。

例えばサーキュラー・ファッションです。

これらはドイツ企業がすでに市場に導入している、より持続可能なファッション素材です。例えば、キノコから作られた代替レザーや、犬の毛から作られたウールなど、より持続可能なものです。

また、「アーバン・マイニング(都市鉱山)」と呼ばれるドイツの都市のプロジェクトでは、企業が古い建物を体系的に解体し、すべての材料を改修し、分類・保管して、新しい建設物に使用します。

例えば、古い電線、窓、ドアなど、再利用できる全てのものを、新しい建設物でより体系的に使用するのです。

Q)建物自体も再利用する?

ークリストファー ドイツパビリオンでの最大の展示品は、パビリオンそのものです。

パビリオン自体が、万博終了後に解体されることを前提に設計されています。そして、このパビリオンにあるすべての素材について、私たちは最後に何ができるか、これらの素材をどのように経済に還元できるかを考えました。

Q)過去と比べて、このパビリオンで何か変えたことはありますか?

ークリストファー 日本なのでマスコットを置くことに重点を置きました。マスコットを置くことは、戦略的に非常に重要でした、

Q)それがサーキュラーですね?

ークリストファー はい、サーキュラーがマスコットです。日本の皆さんに少しでも合わせるために準備しました。

Q)日本の来場者に伝えたかったことは?

ークリストファー 重要なことは彼らがドイツパビリオンに来た時に、ドイツが持続可能性や循環型経済について話しているだけでなく、すでに行動していること、そして循環型経済は未来のものではなく、今まさに起きていることであり、私たちの循環的な未来、より持続可能な未来の一部になり得るということを理解してもらうことです。

そして、万博に来る来場者の皆さんには、世界が一つになり、平和に協力し、地球規模の課題についてコミュニケーションをとり、議論し、それをどう解決するかを考えてほしいと思います。

1970年の大阪万博は、多くの若い世代にとって、パビリオンを体験し、国際社会に触れる大きな出来事でした。私たちも今回の万博が、次の世代にとって英語を学び、世界に飛び出し、他の言語や文化を学ぶきっかけとなり、地球規模で平和な未来への架け橋を築く指針になればと願っています。

循環経済(サーキュラーエコノミー)に徹底的にこだわったパビリオンで、コンテンツにも一切の妥協を許さない超本気のドイツパビリオンの姿勢を垣間見ることが出来るインタビューだった。

日本よりも数歩先を行く欧州の中でも循環経済(サーキュラーエコノミー)では先頭を走るドイツの現場の状況と真剣な取り組みがよくわかった。

環境技術では世界最先端に比肩できそうな日本だが、実際に社会で実装されていることを考えると、ドイツから学べることは多そうだということがよくわかるインタビューだった。