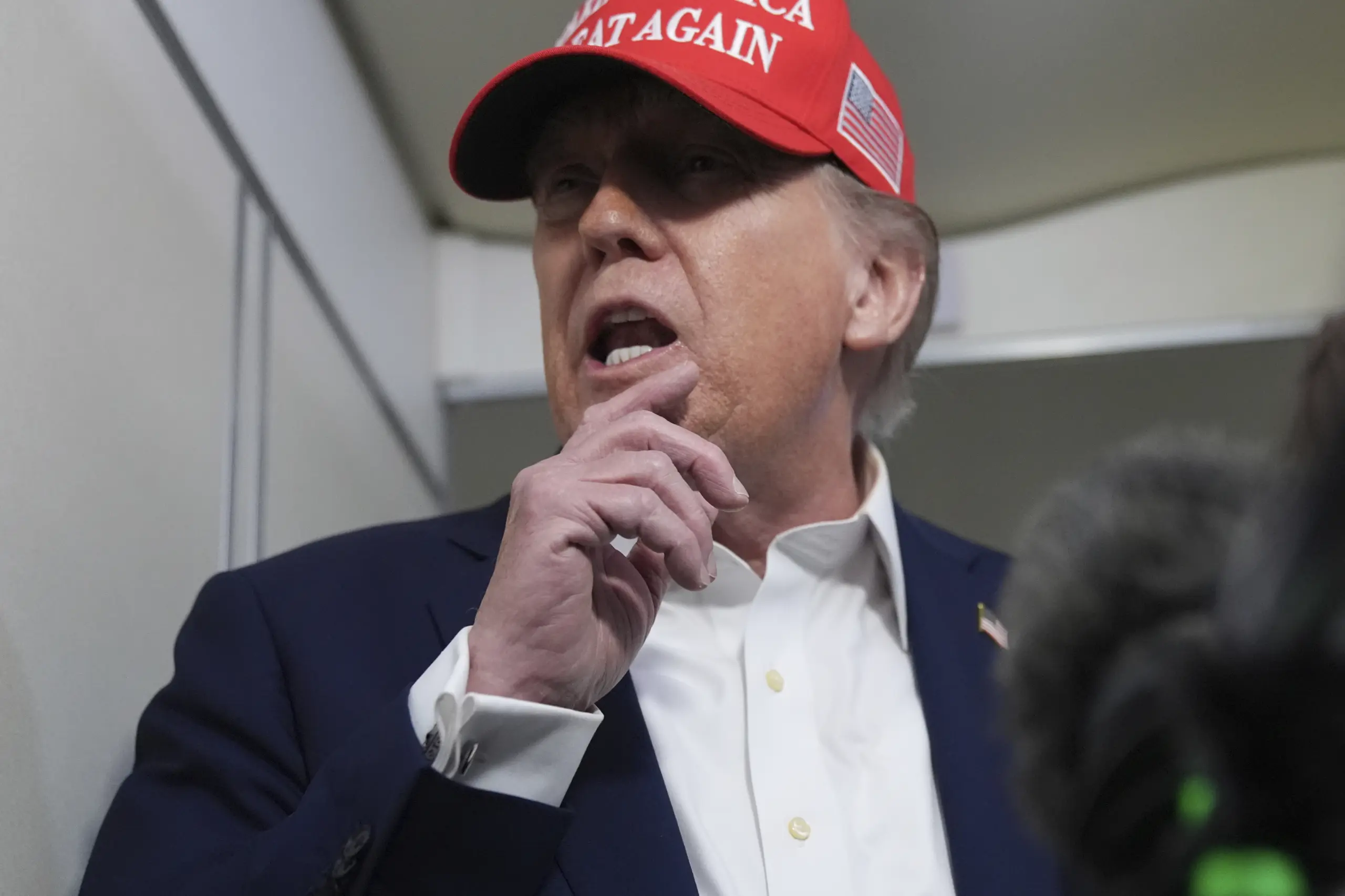

トランプ米大統領が3カ月前に一方的に示した高関税の実施期限、7月9日が過ぎた。ロシアや北朝鮮などのごく一部を除く全ての国に10%が一律に掛けられ、さらに国ごとに上積みまで(日本は計24%)。分野別の追加課税としては、日本からの乗用車に25%、鉄鋼・アルミ50%の法外な要求を突きつけてきた。

この政策自体、すでにある2国間貿易協定を無視しており、道理に合わないことを無理に押し通そうとしているわけだが、トランプ大統領は正論が通じるような相手ではない。最初に直接交渉入りしながらも、なかなか合意に至らなかった〝日本式交渉術〟は失敗だったのか?それとも粘り勝ちできるのか?

〝構造改革〟 迫られる日本産業 自動車からエンタメへ

期限の「9日」は過ぎたが…

世界を揺るがした「トランプ関税」に、期限までに合意できたのは数カ国。一番乗りの英国は、米国から見て数少ない貿易黒字国。米国にとって中国、メキシコに次ぐ貿易赤字国だったベトナムとも妥結し、最も好ましい先例となった。いきなり計46%の関税を示されたベトナムは、米国からの輸入関税ゼロの見返りに、対米輸出税20%への値引きを得た。中国発ベトナム経由の対米輸出税40%をのみ、同国で計画中の60階建てトランプタワー建設にも合意。さらにボーイング社から航空機50機(約80億ドル)を購入と全面妥協となった。

カナダが創設したデジタルサービス税に米国は「関税交渉打ち切り」で報復し、課税撤回に成功。中国とは当初互いに税率100%以上のケンカ腰だったが、一転して双方大幅引き下げで協議を継続。インドは米国産の小麦や乳製品の輸入拡大を押し付けるカタチで落ち着きそうだ。トランプは「ベトナムを見習わないとこうなるぞ」と、合意していない国に次々と高い関税率を書いた手紙を送り付け、実質的な期限を徴税開始日の8月1日まで延ばしながら、脅しをかけ続けている。

トランプの狙いは、このほど成立した大減税法案に必要な財源を高関税の収入で確保することだ。来年に迫った中間選挙に向け、有権者にバラマキを施して自身への支持を固める作戦だ。しかし、金持ち優遇の減税策は結果的に貧困層を苦しめ、自由貿易と国際協調を無視した関税政策は、米金融市場でいずれ国債・株式・ドルのトリプル安を招き自国経済失速につながる。失政は選んだ国民にいずれ跳ね返り、ゆっくり国力は没落していくと見る。

日米交渉すれ違い

日本の状況はどうだろうか。わが国の対米貿易黒字は685億㌦(10兆1400億円)で、米国は当初「ベトナム並みに与しやすし」と読んで、日米交渉にトランプも笑顔で飛び入りするなど歓迎ムードだった。

しかし、赤沢亮正経済再生相は何度話し合っても24%の相互関税率削減より、自動車に対する25%の分野別追加関税撤廃を主張しラチが開かない。

米側は「自動車や鉄鋼など主要製造業の生産拠点を米国内に設置せよ。そうすれば関税ゼロだ。海外から輸出するのなら高い関税を掛ける」と決めているので、分野別追加に議論の余地はない。入り口こそ異なるが、日本の政府与党も参院選真っ最中の貿易交渉で引くに引けない。石破総理は「日本は米 国への最大の投資国。〝関税より投資〟が守るべき国益」と譲らない。

見返り投資で一律関税から抜け駆けしようとする作戦は、一時的な利益こそ得られるが結果としては米国の思うつぼだ。ここはEU(欧州連合)などの同じ被害を被る国々と連携し、高関税政策自体にNOを示すのが王道。本質を見誤ってはならない。

トランプは勝つためには手段を選ばないビジネスマンだ。仮に日本が突っ張り続けると、駐留米軍配備や日本人留学生数を削減するなど、関係ない部分で嫌がらせをするだろう。

では、どこで妥協するか。既に鉄鋼は日本製鉄がUSスチール買収に成功し、大統領選の最中に散々批判していたトランプは手のひらを返した。対米輸出産業の主力は自動車からゲーム機などのエンタメ部門に変わりつつある。わが国の財界は「関税が40%でも70%でも、ある程度時間が経てば、しかるべきところに落ち着く」と冷静だ。「最後は相手が折れてくる」と中国の対米対応からも学んでいる。

トランプに花を持たせる意味で「日本に輸入する石油や天然ガスは全て米国から買う」と宣言するのも効果がありそうだ。米国で採れないレアアース開発を「日本近海の採掘を日米共同で」というのもありだ。前者は混乱が続く中東からの原油輸入を分散でき、リスク回避になる。後者は中国に脅かされる海底資源開発に米国の力を借りることができる。「実現可能か否か?」よりトランプに評価されればよいのだから、したたかに立ち回ればよい。

自動車産業は「米国の顔」

今月初めに発表された日本の自動車大手6社の上半期(1~6月)の米国内新車販売台数は305万242台だった。最多のトヨタが123万6739台で、米最大のGM143万9951台より少ない。既に日本車はトヨタ23%、ホンダ70%など米国内に生産拠点を置いて製造するアメ車化が進んでいる。仮に輸入分に25%の関税を掛けられても日本車は価格転嫁を抑え、ライバルの韓国や欧州のメーカーとの競争力を維持できる。

問題は台数制限で「日本からは年間何台まで」と上限を切られる一方、米国メーカーがメキシコで生産するアメ車には関税を掛けない措置を発動されると競争力は急落する。自動車産業は米国にとって〝国の顔〟であり、そのお膝元でアジアや欧州の車が疾走するのを快く思わない人々がトランプの岩盤支持層になっているためだ。

米国「終わりの始まり」

トランプ政権下の政府高官は、日本政府を冷静に分析している。参院選の結果次第で石破内閣は倒れる可能性があり、さらに与野党の政権交代すらあり得る情勢だからだ。

トランプは高関税を課す個別交渉を「全ての国と実施合意出来る」とは考えておらず、それでも不成立状態を見せたくないから一方的に税率を通知することで、内外の対面を取り繕っている。独裁者の常でまともな専門家の意見に耳を貸さず自身の思い込みだけで動き、それに追従する〝虎の威を借るキツネ〟を部下として重用。部下は部下でトランプの顔色だけを見て行動し、せっかく得たポストを守るために言い訳と屁理屈を駆使する。

歴史を振り返ると、優れた交渉人は決して脅しは用いない。イソップ童話「北風と太陽」を例に取るまでもなく、交渉相手が納得しない決着は長続きしない。

途上国で人道支援を担ってきた国務省国際開発局(USAID)も金にならないからと廃止された。世界リーダーとして20世紀をけん引し、尊敬された米国。その栄光の果てが、同盟国からの強奪で自国利益を追及するだけならば、いずれ世界のどこからも相手にされない日々が訪れるだろう。