玄米カフェ「実身美(サンミ)」の店名に並ぶ三つの「み」は、大塚三紀子社長の人生を映しているようだ。

「実」――身体にやさしく、栄養のバランスがとれた、実のあるごはんを。「身」――食べることで、心身ともに健やかになることを。「美」――栄養があるだけでなく、彩り美しく、味わい深いごはんを。

この三つはどれも、彼女自身の記憶に紐づく、大切な「み」だ。

20代のころの大塚社長は、バリバリ働くOLだった。夜遅くまで業務をこなすと、帰りに立ち寄れる飲食店も自炊する気力も残っていない。必然的に食事はコンビニで済ませることになる。

「気づいたら体調を崩していました」。そう語る大塚社長が最初に手を伸ばしたのが、玄米だった。白米をやめ、玄米を炊く。お菓子を控え、季節の野菜を選ぶ。そんな小さな選択が、心身を大きく変えた。

「肌がきれいになって、便秘も改善。なにより身体が軽くなり、朝の目覚めがよくなったんです。食べるものが、こんなにも身体に影響するなんて驚きました。まさに、〝食べることは生きること〟なんだって」

大塚社長のだれに対しても分け隔てなく接する精神は、祖母から受け継がれたものだ。「祖母は人を決して肩書きで見ない人でした。私がいい大学に入ったときも喜んではくれましたが、成功しようがしまいが、元気でいてくれたらそれで十分だと笑ってくれて」。そのおおらかな笑顔に、大塚社長は何度も救われてきた。

「OL時代、つらいことがあると祖母の家に行き、話を聞いてもらいました」。台所には、おたまやおろし金と一緒に、茶色に染まったガーゼが吊るされていたという。そのガーゼは、すりおろしたりんごやれんこん、にんじんを絞り、ジュースにするために使われていた。

「母もまた同じように、幼稚園のころ風邪をひくと、『これ身体にいいから』と、ガーゼを絞り、ジュースをつくってくれました」。甘みより土の香りが勝ったそのジュースは決しておいしいとはいえなかった。けれど、飲むと不思議と元気がでた。

「洗っても落ちなかったのでしょう。茶色く染まったガーゼのハンカチが、ベランダで揺れていて。それを熱でぼんやりした頭のまま、お布団の中から見ていたことを覚えています」

そのときの記憶が、大塚社長の〝食べることは生きること〟の原点として、静かに芽吹いたのかもしれない。

2002年、大塚社長は大阪の阿倍野に「実身美」1号店を開いた。まだ健康食が今ほど浸透していなかった時代に、食の力を届けたいと願ったのだ。

店ではキャベツを洗い、大根の皮をむき、人参の土を落とす。手間のかかる下ごしらえを一つずつ手作業で行うのは、家庭の食卓のように「誰かを思いやるごはん」を大切にしたいからだ。

「外食は濃い味が多いですが、お母さんの料理って、あえて薄味にしたり、苦手な野菜を刻んで混ぜたりしますよね。料理は、もともと愛情から生まれたものなんです」

実身美には、一皿ごとに「誰かの健康をおもう気持ち」が込められている。それは、素材選びから調理法、接客にいたるまで、すべてに「実」を込めているからだろう。事実、常連客からは「体調がよくなった」「肌の調子が整った」との声がたくさん届くという。

筆者自身も、実身美のファンだ。食むごとに心がほどけ、玄米の最後の一粒まで、じんわりと美味しい。「食べて元気になり、また明日を頑張れる――未来の子どもたちのためにも、健やかな日々が当たり前の社会にしていきたいです」

大塚社長のひまわりのような笑顔は、「食べること」の先にある「その人の人生」を、まっすぐに見つめている。

コスパ、タイパが重視されがちな現代に、丁寧に時間をかける「食のやさしさ」で立ち向かう。創業から20年を超え、実身美は単なるカフェを越え、「第二の食卓」として多くの人の暮らしに寄り添っている。

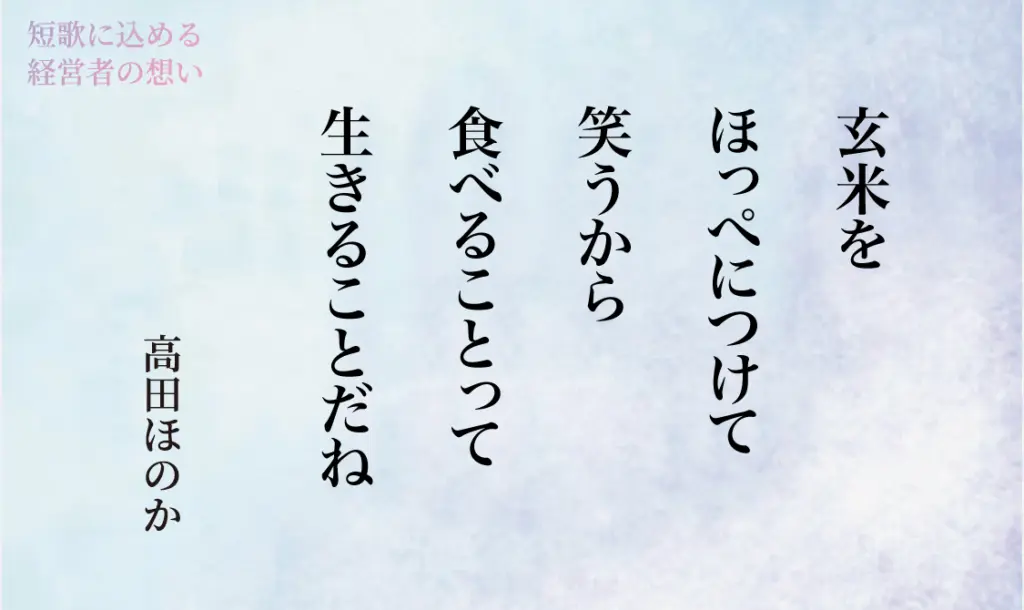

玄米をほっぺにつけて笑うから食べることって生きることだね

【プロフィル】歌人 高田ほのか 大阪出身、在住 短歌教室ひつじ主宰。関西学院大学文学部卒。未来短歌会所属 テレビ大阪放送審議会委員。「さかい利晶の杜」に与謝野晶子のことを詠んだ短歌パネル展示。小学生のころ少女マンガのモノローグに惹かれ、短歌の創作を開始。短歌の世界をわかりやすく楽しく伝えることをモットーに、短歌教室、講演、執筆活動を行う。著書に『ライナスの毛布』(書肆侃侃房)、『ライナスの毛布』増補新装版(書肆侃侃房)、『100首の短歌で発見!天神橋筋の店 ええとこここやで』、『基礎からわかるはじめての短歌』(メイツ出版) 。連載「ゆらぐあなたと私のための短歌」(大塚製薬「エクエル(EQUELLE)」)