「A−B−Cといえば、何を思い浮かべますか?」インタビューは、衣斐茂樹社長の軽やかな質問から始まった。

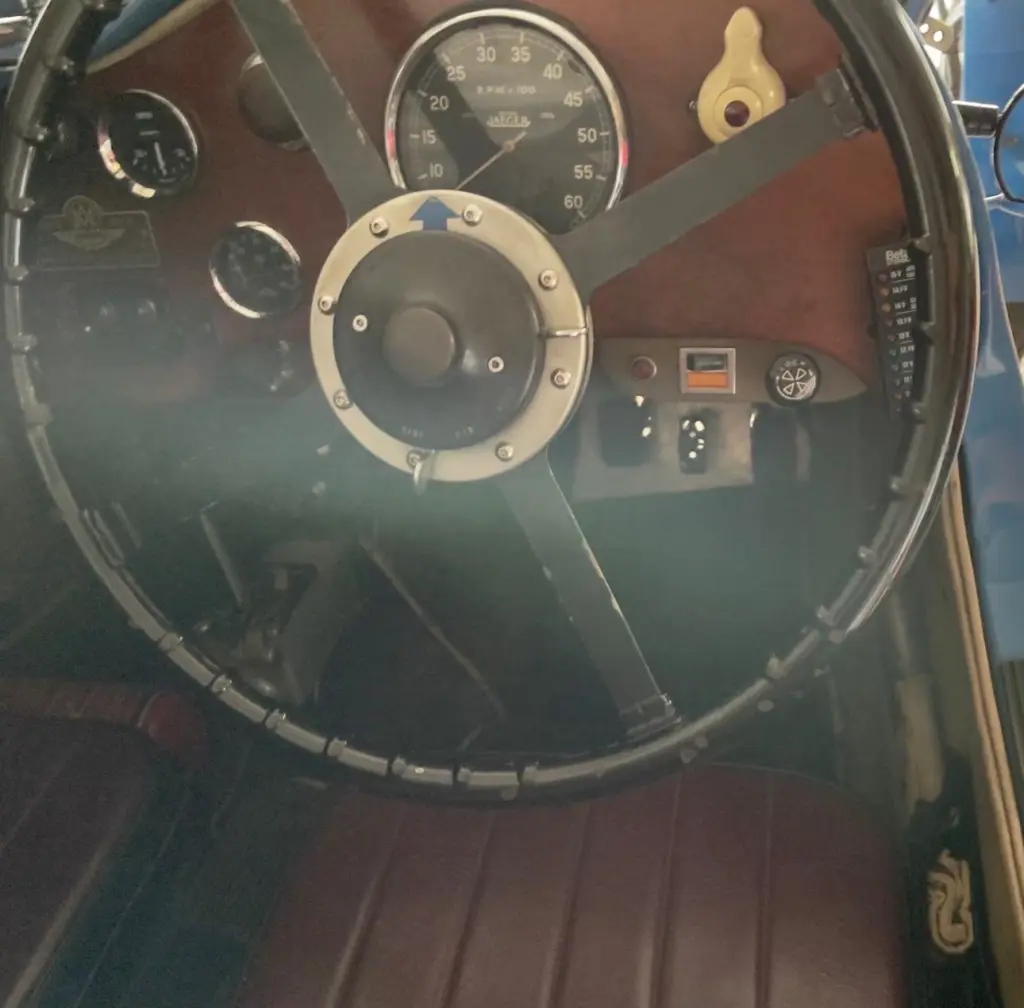

衣斐社長の趣味はクラシックカー。自動車ファンの間でA−B−Cといえば、アクセル・ブレーキ・クラッチの3ペダルのことを指す。「世界の標準は、ペダルが右からA−B−Cなんですが、父とラリーに参戦するときの車は、ブレーキ・アクセル・クラッチ、つまりB−A−Cの順についているんです。慣れるまでは発進するだけでも一苦労。常に右足に意識を集中して運転しなければなりません。ですが、その緊張感がたまらない魅力でもあるのです」

富士電機産業の創業者で衣斐社長の祖父にあたる衣斐栗雄氏は、ドイツのシーメンスシュッケルト電気会社で最先端の電気技術を学び、独立。根っからのドイツ贔屓で、日本で初めて販売されたベンツも手中に収めたという。そのベンツは父、そして孫へと引き継がれ、衣斐家の車庫で大切に保管されている。

「〝衣斐(エビ)〟という名字で昔はよくいじられました。給食でエビフライがでたら『共食いや』とか、車に乗ってたら『車エビやな』とか言われてね(笑)」。しかし、仕事をするようになりその考えは徐々に変わっていったという。「衣斐って珍しい名字でしょ。取引先や老舗の料理屋にいくと、『もしかして衣斐様のお孫さんですか?おじいさまには本当によくしていただいて』と必ず笑顔で挨拶していただけるんです。祖父はよく、『物を売るのではい。人柄という大きな衣に物を包んで、人を売るのだ』と言っていました。今はこの名字に感謝しています」。おじいさま、そしてその教えを受けたお父さまが周りの人たちに思いやり深く接してきたことで、〝衣斐〟がポジティブなものとしていろんな人の記憶に刻まれていたのだ。

衣斐社長はお父さまから引き継いだクラシックカーに乗りつづけている。どれだけ新しい車種がでてきても目移りしないという。「祖父と父から譲り受けた〝よう捨てん精神〟が染みついてるのかもしれません。よく、親の仕事を継ぐと、父子の会話は仕事のことばかりになると言いますが、ラリーで遠征すると、私たちは車の話しかしない。それが幸せですね」

何十年も同じ車に乗っていると、エンジンの調子が悪くなるとすぐに気づくようになるという。「少しの故障くらいなら、自分で直します。古い車は手間がかかりますが、そこに喜びを感じるんです」。常に新しい技術を追求する電気機器の世界にその身を置くからこそ、古いものの良さがわかるのだろう。

「覧古 創造 革新」は、富士電機産業創業70周年に衣斐社長が据えた社是だ。「祖父と父が創ってきた歴史に敬意を持ち、未来の推進力につなげていく。私は、そんなギアをつなぐクラッチの役割を担いたい」

どこか西洋の雰囲気漂う衣斐社長の自由な精神は、A−B−Cの固定観念から解き放たれた青色のクラシックカーによって育まれたのかもしれない。

どこまでも澄み渡る鮮やかなブルーは、ヨーロッパの街がよく似合う。

創造へアクセルを踏む 父と子がおなじ目をして見つむる清風

【プロフィル】歌人 高田ほのか 大阪出身、在住 短歌教室ひつじ主宰。関西学院大学文学部卒。未来短歌会所属 テレビ大阪放送審議会委員。「さかい利晶の杜」に与謝野晶子のことを詠んだ短歌パネル展示。小学生のころ少女マンガのモノローグに惹かれ、短歌の創作を開始。短歌の世界をわかりやすく楽しく伝えることをモットーに、短歌教室、講演、執筆活動を行う。著書に『ライナスの毛布』(書肆侃侃房)、『ライナスの毛布』増補新装版(書肆侃侃房)、『100首の短歌で発見!天神橋筋の店 ええとこここやで』、『基礎からわかるはじめての短歌』(メイツ出版) 。連載「ゆらぐあなたと私のための短歌」(大塚製薬「エクエル(EQUELLE)」)