1970年、小学6年生の夏。永井靖二副社長は大阪万博のために下関から大阪へ向かった。

「なんじゃこのユニークな建物は……!」

GYのキャップをかぶった田舎の少年にとって、巨大なパビリオン群のひとつひとつが驚きに満ちていた。このときの感覚が、のちに建築士を志す永井副社長の心の火種となる。

その後、永井副社長は大阪大学で建築を学び、意匠設計を目指す。しかし、38人いる建築学科のなかで上には上がいることを痛感。早々に設計を諦める。「切り替えが早かった自分を褒めたいですね」と笑うが、その頃から現実を冷静に受け止め、次に進む強さがあったのだ。建築学科は、今も半数以上が集まり、年に一度は杯を交わすという。

「ほぼ半世紀の仲ですから。もう兄弟のような関係ですね」

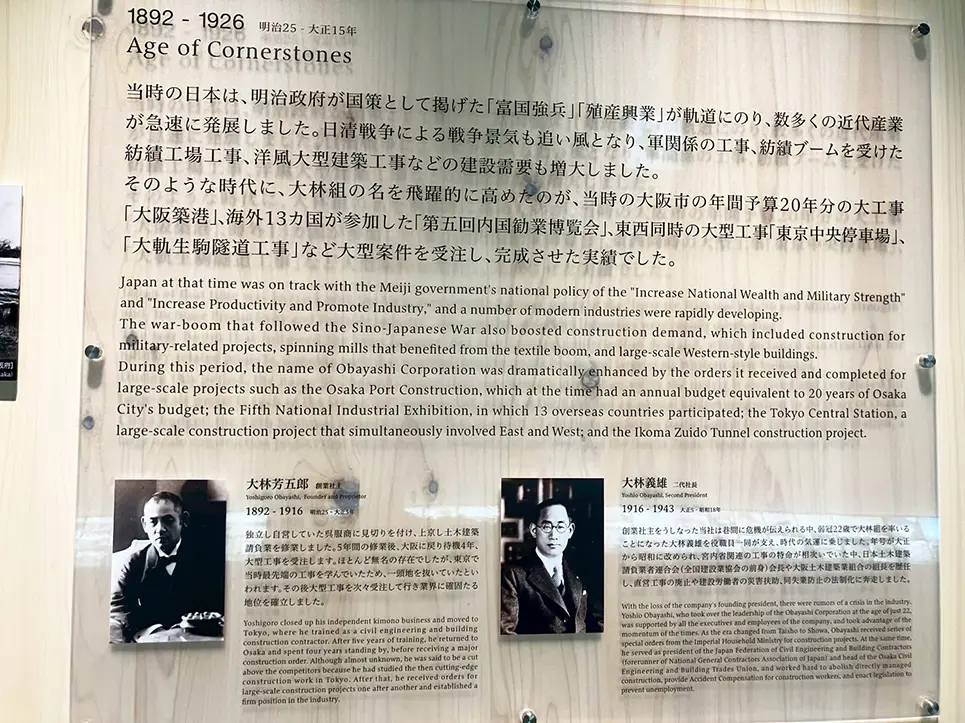

就職時には商社や広告代理店への憧れもあったが、就職担当の先生に「せっかく建築を学んだのだから建設会社を受けてみろ」と背中を押され、大林組に入社した。

2025年、今度は日本国際博覧会協会の副会長として、万博に関わる立場となった。建設中の現場に30回以上足を運び、世界最大級の木造建築「大屋根リング」に関心を持つ500人を案内した。「百聞は一見に如かずで、案内させていただく人たちの表情を見るたびに、現場を目にした瞬間の感動こそが、何よりも機運を高めることを実感しています」

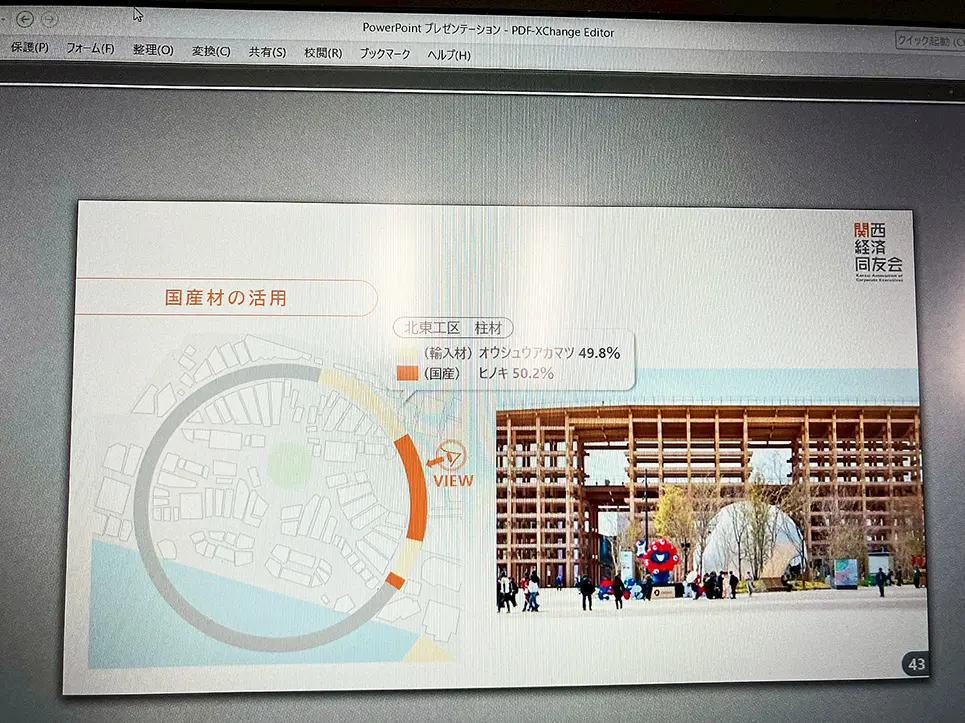

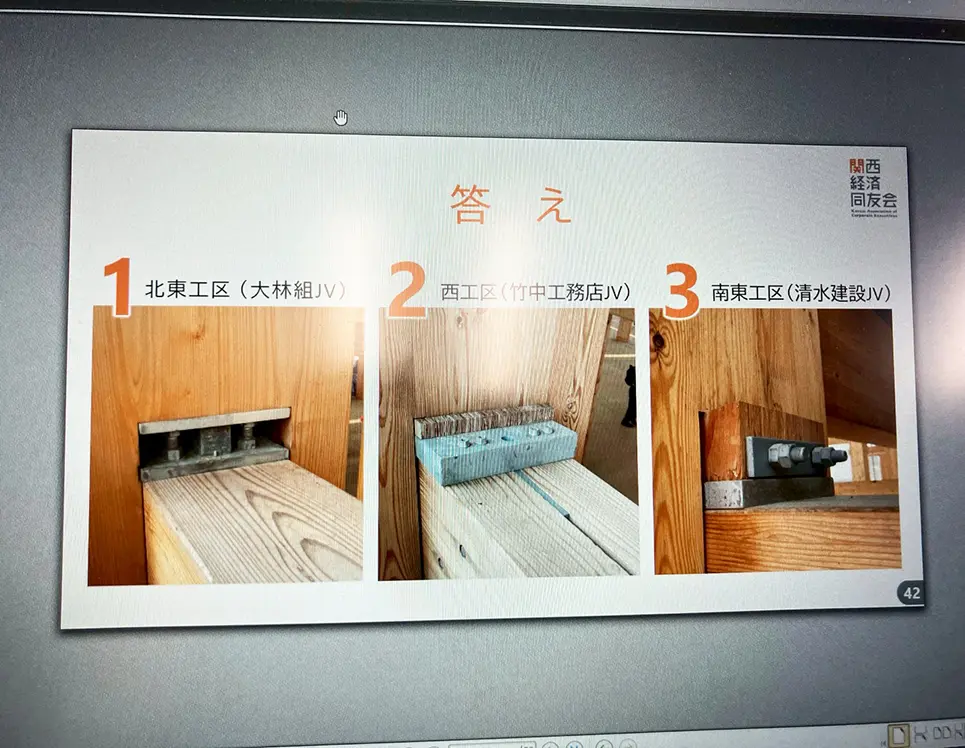

大屋根リングの施工は、大林組・竹中工務店・清水建設の3社が工夫をこらし、誇りをかけてそれぞれの工区を仕上げたという。「日本の誇りである『木』の魅力を世界に発信するチャンスでもありました。現場の職人たちがモチベーションを高く持ち、挑んでくれた成果です。リングが一つに繋がったとき、工事関係者5000人がリングに上がって一つの輪になった。その一体感は格別だったと聞いています」と嬉しそうに語る。

建築技術を未来へと受け継ぐには、働きやすく、高め合える組織文化が不可欠だ。27歳のときに椎間板ヘルニアを患った際、大林組の上司が、「こんな機会はなかなかないんや、ゆっくりしとき」と声をかけてくれた。そのときの感謝の想いが今に続く、永井副社長の人づくりの原点だという。「そのとき、人が敬遠したいと思うことでも前向きに取り組もうと思いました。僕らの仕事は設備投資ではない。人への投資なんです。副社長として社員一人ひとりの得意な領域を伸ばし、熱量のある組織にしていきたい。汗をかき、体を張っていきますよ」

長州の風土で育った永井副社長の座右の銘は、「至誠通天」――誠の心は天に通じる。高杉晋作ゆかりの功山寺のそばで育ち、吉田松陰が好んだこの言葉を自身の信条としてきたまっすぐな思いが、大林組の、関西の、世界の空間に、新たな価値を創造してゆく。

汗ぬぐいリングにあがる五千人とあの日のぼくが両手をつなぐ

【プロフィル】歌人 高田ほのか 大阪出身、在住 短歌教室ひつじ主宰。関西学院大学文学部卒。未来短歌会所属 テレビ大阪放送審議会委員。「さかい利晶の杜」に与謝野晶子のことを詠んだ短歌パネル展示。小学生のころ少女マンガのモノローグに惹かれ、短歌の創作を開始。短歌の世界をわかりやすく楽しく伝えることをモットーに、短歌教室、講演、執筆活動を行う。著書に『ライナスの毛布』(書肆侃侃房)、『ライナスの毛布』増補新装版(書肆侃侃房)、『100首の短歌で発見!天神橋筋の店 ええとこここやで』、『基礎からわかるはじめての短歌』(メイツ出版) 。連載「ゆらぐあなたと私のための短歌」(大塚製薬「エクエル(EQUELLE)」)