働き方改革やテレワークが普及しライフスタイルが変化する中、「睡眠の質」への関心は高まる一方。そこで注目されるのが「住環境や労働環境に起因する睡眠トラブル」。摂南大理工学部住環境デザイン学科の樋口祥明教授は建築環境工学の視点から、生活の基盤である「住まい」や「職場」から睡眠を見直す必要があるという。

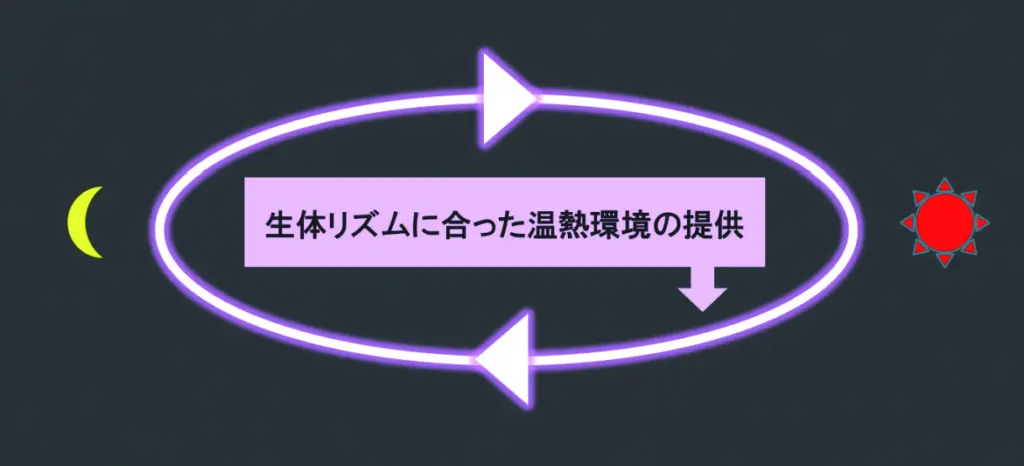

人々の睡眠の質とウェルビーイングを向上させるための光、音、熱を、マスではなく個人の感性に対して最適化する環境を整えることで、約24時間周期の体内時計「サーカディアンリズム」を調整し、良質な睡眠が取れるようになると考えている。

このため、光量や色、体温を上昇させるタイミングやその度合い、心地よいと感じる音など、睡眠の質に影響する項目を選別して実証実験を行い、いかに生活環境の状態が睡眠の質の向上に繋がるかを検証して、最適解があることが判ってきているという。

入眠後の深部体温の下降勾配を大きくすればスムーズな入眠と深い睡眠を促すことができるため、午後の室温上昇や軽い運動により深部体温の上昇を促したり、環境を自由に選択することで昼間の覚醒度が高まり、夜のリラックス度も向上する可能性があることが実験で確認されている。

樋口教授は「これらを踏まえた建築環境の選択や工夫が睡眠の質を向上させる」と説明している。

■深部体温リズムの概日性