8月末は各省庁が一斉に概算要求(必要経費の要望書)を示す時期。つまり、財務省に「来年の予算、これだけください」と申し出る季節。その中で防衛省は2026年度に8兆8千億円台を希望した。この金額は大阪府と大阪市を合計した予算よりもさらに大きい規模となる。

23年から5カ年計画で始まった防衛力の抜本的な強化を掲げた整備計画もすでに4年目。スタート当初に示した総額は43兆円。「単年で22年度GDP(国内総生産)比2%」を今年初めて上回わりそうな気配だ。

最終目標は、相手国が発射したミサイルが届くよりも遠い場所から反撃できる「スタンドオフ防衛能力」を持つことだが、内実はトランプ米大統領が「どんどん武器を買え!」とうるさいし、自衛官の欠員は広がる一方の内憂外患だ。冷徹な目で〝明日の自衛隊〟を考えてみよう。

「すべて米軍頼み」もう無理!? 無人機操る技術者足りない!!

軍事世界7位の日本

日本の軍事力は世界7位。上には米国、ロシア、中国が大差で並び、続いてインド、韓国、イギリス。日本の後ろにトルコ・パキスタン・イタリアがつける位置づけだ。ただ、日本は海に囲まれた国。フリゲート艦や潜水艦を保有する数など〝海の力〟はトップ3に次ぐレベルだ。何に備えているのか、という仮想敵国は公開しておらず、「国土防衛が空白になり、周辺国との関係が不安定化しないように」が基本的な考え方になっている。

ロシアのウクライナ侵攻のような「武力での現状変更は認めない」が日本の大前提で、米国やオーストラリア、インドが軍事面での同盟国に相当。さらにG7(先進国首脳会議)のイギリスやフランス、ドイツ、イタリア、カナダに加えて、ASEAN(東南アジア諸国連合10カ国)は同志国として連携を深めている。

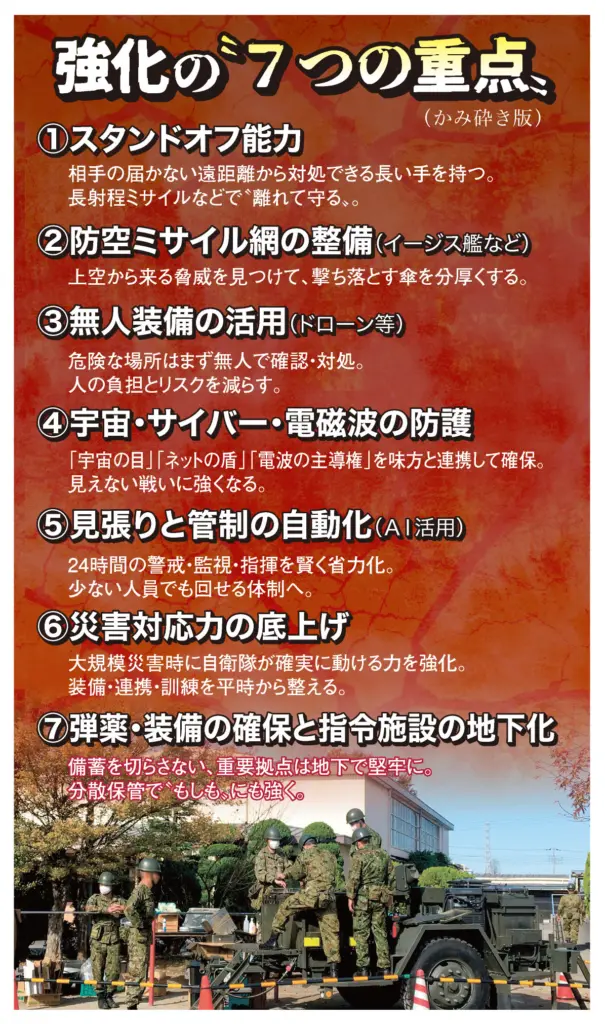

日本の防衛の土台は、「先に手を出さない。攻撃されたら反撃する」という「専守防衛」で、「防衛力抜本的強化」には前述の「スタンドオフ能力整備」など7つの重点を挙げている=表。

ドローン大量採用へ

「21世紀にもう旧来型戦争はない」と信じてられてきたが、ロシアのウクライナ侵攻はすでに3年続いている。最前線では互いに塹壕(ざんごう)を掘って移動する100年以上前の第1次大戦時と同じ白兵戦が繰り広げられている。それでも無人ドローンの攻撃の有効性は実証された。味方の被害を減らせるから自衛隊では5年間で計1兆円を購入に投じる。空中用だけでなく海上・海中用も偵察などもドローンで行う。

持っている武器の省力化や無人化を進め、稼働率の向上も目指すから、無人兵器を操れる人材を5年計画で採用して育成する。つまり、eスポーツ選手みたいな自衛官が必要とされるということだ。

ネット制すれば勝者に

21世紀の戦争はサイバー戦でもある。宇宙・サイバー・電磁波の領域はスマホやSNSなどネット利用に直結するインフラだから、侵略国にここを抑えられると一気に社会不安になってしまう。戦わずして勝敗が決してしまうのだ。

このため、政府全体でネットインフラ要員を大量採用しサイバーセキュリティー空間の管理体制を強化、相手国側は無力化させる計画。部隊の指揮命令系統も迅速化のためにAI(人工知能)が作戦判断に活躍する時代が間もなく訪れる。

人材確保に不利材料

現在の自衛官は総数22万3千人で、定員に2万人ちょっと足りない。昔の士官にあたる幹部は92.6%、下士官の曹は98.2%充足しているが、兵卒にあたる士が67.8%しか確保できていない。特に海上自衛隊では、東シナ海や北海道周辺での不審船の監視、弾道ミサイルの見張りなど長期間の船上勤務と高い緊張感で不人気だ。

士の採用年齢は30歳までだが、実質は高卒直後が約半数。それが少子化で集まりにくくなっている。民間企業は65歳まで雇用し、その後も70歳ぐらいまで定年を延長して人材不足をカバーしているが、自衛官は仕事の性格上、55~58歳で退職する。年金支給は他の公務員と同じ65歳からなので、その間は民間で働いてつなぐ必要があるが、慣れない仕事と低賃金になりやすく、再就職は心身とも負担になりがちだ。

防衛省はこうした現状を打破するため、給与や手当アップなど待遇を改善したり、女性自衛官の比率を8.9%から12%まで増やす努力はしているが、なかなか一般企業に追いつけない。若くして自衛隊を満期除隊しても「即応予備自衛官」と「予備自衛官」制度があり、一般社会で働いたり学生をしながら非常勤特別国家公務員として有事には第一線や後方支援で任務に当たる要員として確保、欠員の穴埋めをするのがやっとだ。今後はドローン操縦やサイバー空間などAIやネットを熟知した人材を大量確保する必要があり、さらに採用競争のハードルが上がる。

米国離れ進むEU

世界中の国々が〝脱米国〟で密かに動き出している。EU(欧州連合)はウクライナ和平交渉でロシア寄りのトランプ外交を見せつけられ「NATO(北大西洋条約機構)独自での軍拡費128兆円集金」を掲げ、EU各国で分担する方向で動いている。EUはすでに加盟国からウクライナに向け、対空ミサイル、爆弾ドローン、砲弾の調達資金として新たに24兆円を提供。これまで各国がバラバラだった兵器や砲弾の基準統一にも乗り出した。すべてトランプの率いる米国の支援が信用できないからだ。

日本は1945年の太平洋戦争終結後、占領統治した米国に外務省はじめすべての官僚が付き従った。米国が関与した現行憲法の策定では再軍備を禁じているが、朝鮮戦争の勃発で共産国と新たな対立構図ができ、慌てて警察予備隊と称した自衛隊の前身を作ったのも実は米国だ。

1960年に締結された「日米安保条約」の基本は「日本は米国に基地用地を提供、米国は日本の安全保障を担う」だ。ところがトランプ大統領は太平洋の米軍をグアムまで下げ、ハワイと合わせて要塞化。米本土を守るとりでにすることを計画している。

つまり、中国やロシア、北朝鮮といった共産専制国家と接する日本、韓国、台湾の国土防衛は「自国でやらせよう」の思惑が透けるから、ここはEUのように早めに手を打つ必要がありそうだ。しかし、米国の核の傘による核抑止力だけはまね出来ないから、ある程度は面従腹背で米国と付かず離れずの関係を維持することは避けられない。

武器ビジネスは将来性アリ

日本には〝武器輸出禁止三原則〟があり、長く兵器開発はできなかった。それがオーストラリアに海自のフリゲート護衛艦「もがみ」型を、10年で11隻建造して輸出することが初めて決まった。三菱重工製で全部で9600億円。逆に購入している最新鋭のロッキードF35戦闘機は1機で236億円。大型の防衛機器はこのように高額で、日本が自前で製造して米国以外に輸出できるようになれば、トランプ関税にビクつきながら自動車輸出するより、もうかるビジネスに成長する可能性もある。

これまで武器を輸出してこなかった日本は、外国への販路拡大や共同開発にうとい。EUやASEANの国々と一緒にできることも今後は増える。国内的には生産拠点工場整備を含めた地方経済へのプラス面も期待できそうだ。