大阪の難関校入試では、いまや「英検2級」が合格への前提条件となっている。トップ校では受験生の大半が資格を活用し、なかには準1級取得者もいる。換算率の見直しが決まったものの、難関校対策としての効力は揺らいでいない。小学生からの受験準備が広がる一方、「英語嫌い」の子どもが増えるなど教育現場の課題も浮かび上がる。(礒見愛香)

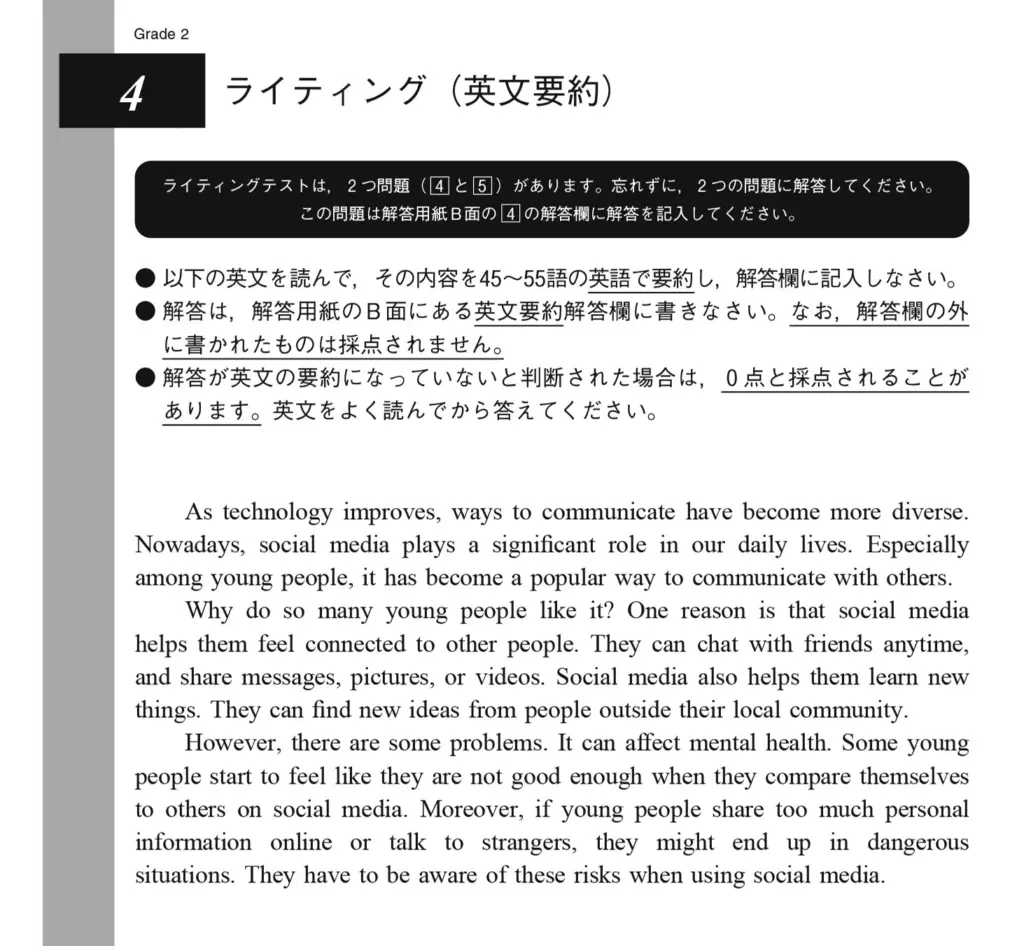

英文要約問題〈2025年度 第1回〉(公益財団法人日本英語検定協会HPより)

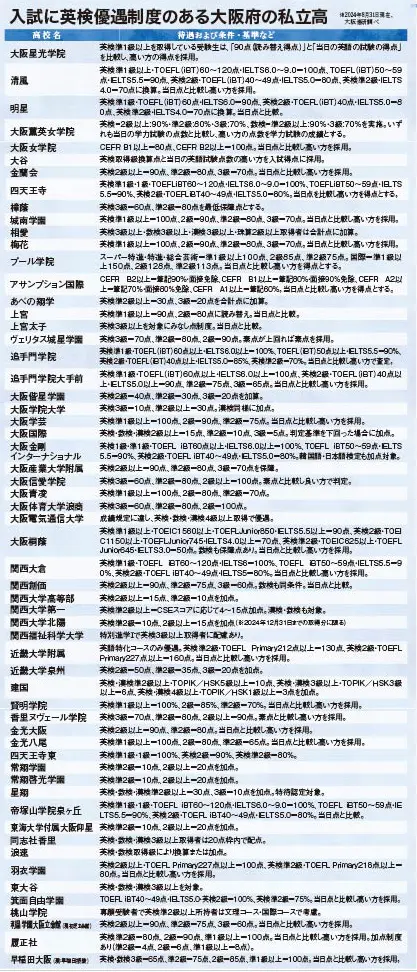

大阪の高校入試において、トップ10校や人気校を受験するには、「英検2級」が必須になってきている。英検2級を取得すると、高校入試における英語の試験で、読み替え率80%(72点)の得点に換算でき、当日の入試点数と比較して高い方を得点として採用できる、という制度がある。この制度を利用する人は導入された2017年度から徐々に増加。トップ10校(北野、豊中、茨木、大手前、四條畷、高津、天王寺、生野、三国丘、岸和田)における受験者の英検利用率は18年度では9%と1割にも満たなかったが、22年度は54・8%と半数以上に、25年では66・6%まで増えている。大阪のトップ・北野では96・8%(24年)とほぼ全員が英検を利用しており、加えて準1級(読み替え率100%=90点満点相当)を取得・利用する人も続出。難関校を目指す人にとって、「英検」は必要となっている。

今年1月に行われた大阪府教育委員会会議で、28年度入試以降、読み替え率が2級で70%、準1級は90%に下がることが決まった。これにより「英検を取得しても受験に活用できないのでは…?」と感じる保護者がいるかも知れない。ただ、「C問題の難しさを考えると、英検利用傾向が大きく変わることはないだろう」と成学社入試情報室で上席専門研究員を務める藤山正彦さんは話す。

早期からの英語勉強加熱

英検2級は本来「高校卒業程度」のレベルであり、中学3年が受験するにはかなりハードルが高い。そのため、いきなり2級に向けて勉強するのではなく早期から段階的に取り組む必要がある。「母語である日本語の習熟度も加味すると、小学5年生から取り組むことが理想です」と藤山さんは語る。

実際に、この10年で小学生の受験者数は約1・5倍に増加。24年度は37万5991人が受験しており、小学生の英語学習への取り組みは着実に拡大している。中でも、4級が約1・6倍、3級が1・9倍、準2級が2倍と、中位級の伸びが顕著だ。

「中1の壁」「英語嫌いの子ども」も増加

早期から英語学習に取り組むメリットは大きい一方、授業を通じて「英語嫌い」の子どもが増えているという。20年度の学習指導要領改訂により、小学3年から「外国語活動」が必修化され、5年から「英語」が教科として制定されている。「小学5年から英語の授業を受けることで、逆に早期から英語に苦手意識を持つ子どもが増えたと感じます」と藤山さん。中学・高校での英語教育の反省もあるのか、小学校の英語教育が「話す」中心になっており、コミュニケーションに苦手意識を感じているケースもあるという。

新しく「準2級プラス」開設

英検の中身の変更点で言えば、25年6月実施分から「準2級プラス」が新設された。以前より、英検受験者から「準2級から2級のレベルの差が大きい」という指摘があった。「小さな成功体験を積み重ね、継続的な学びにつなげていきたい」との声もあり、2級と準2級の〝橋渡し〟としての役割を果たすのが「準2級プラス」だ。「ステップが1つ増えたことで、受験勉強の目標が立てやすくなった」と藤山さんは語る。

新級ができたことで受験にもプラスの影響がある。現時点で、私立校では2級だけでなく準2級以下の級でも、試験点数に加算したり、一定の割合の点数保証を行ったりしている。今後「準2級プラス」も同様に優遇する動きも出てくるだろう。

試験内容に言及すると、2024年度から3級以上でライティングの課題が増加し、2級以上で要約問題が登場している。今までは、英語の「聞く(リスニング)」「読む(リーディング)」「話す(スピーキング)」「書く(ライティング)」の4技能を統合的に使う力を測る方向に強化されている。

「ペンギン英会話スクール本校」(北区大淀中)の受験担当者は、「ライティングやスピーキングにおいては、英語力以前に『何をどう書いたらいいか』が思いつかず手が止まる、という人が多い印象。まず社会のあらゆるトピックを知り、それに対する自分の意見を日本語で考え、それをシンプルな英語に表現する練習をするといいでしょう」と話す。