昨年10月から、新たに「長期収載品の選定療養費制度」が始まっている。この制度は、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品を患者が選んだ場合に、特別な費用が発生する仕組み。わかりやすくいうと、「先発医薬品をあえて選びたい場合、少し多く費用を払う必要がある」というルールだ。

選定療養とは?

選定療養とは、基本の医療保険サービスに追加費用を払うことで、特別なサービスを受けられる仕組み。例えば、病室を個室にする場合などのほか、今回紹介の「先発医薬品を選ぶ場合」も加わる。

▼なぜ、導入されるの?

ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ効果がありながら価格が安価。しかし、患者の中にはブランドへの信頼から先発医薬品を選ぶ人もいる。そのため、「どうしても先発医薬品を使いたいなら、差額の一部を自己負担してもらう」という考えから、この制度が導入された。

▼対象と例外

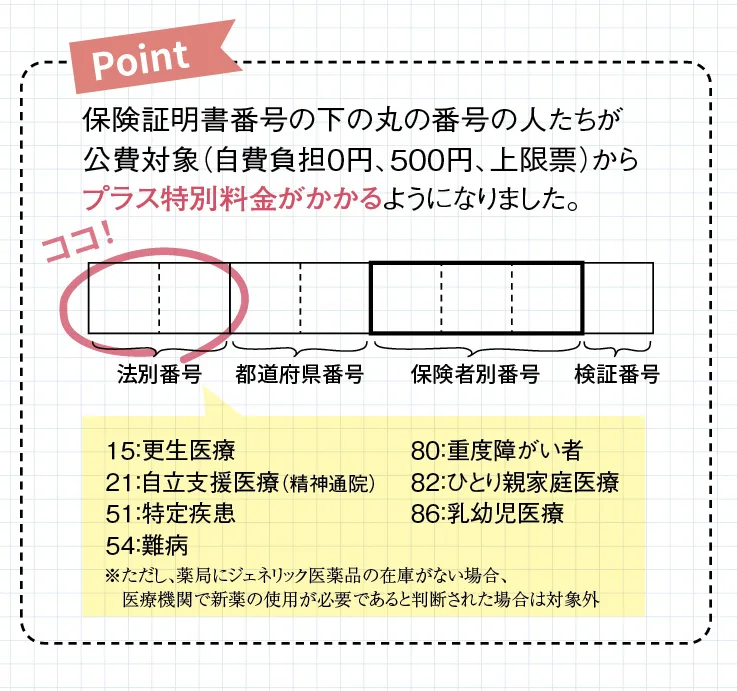

制度の対象は、後発医薬品が発売されて5年以上経過した先発医薬品や、切り替え率が高い薬となる。ただし、医師が「必要不可欠」と判断する場合や、薬局でジェネリック医薬品の在庫が不足している場合、入院患者の場合などは追加費用の対象外。

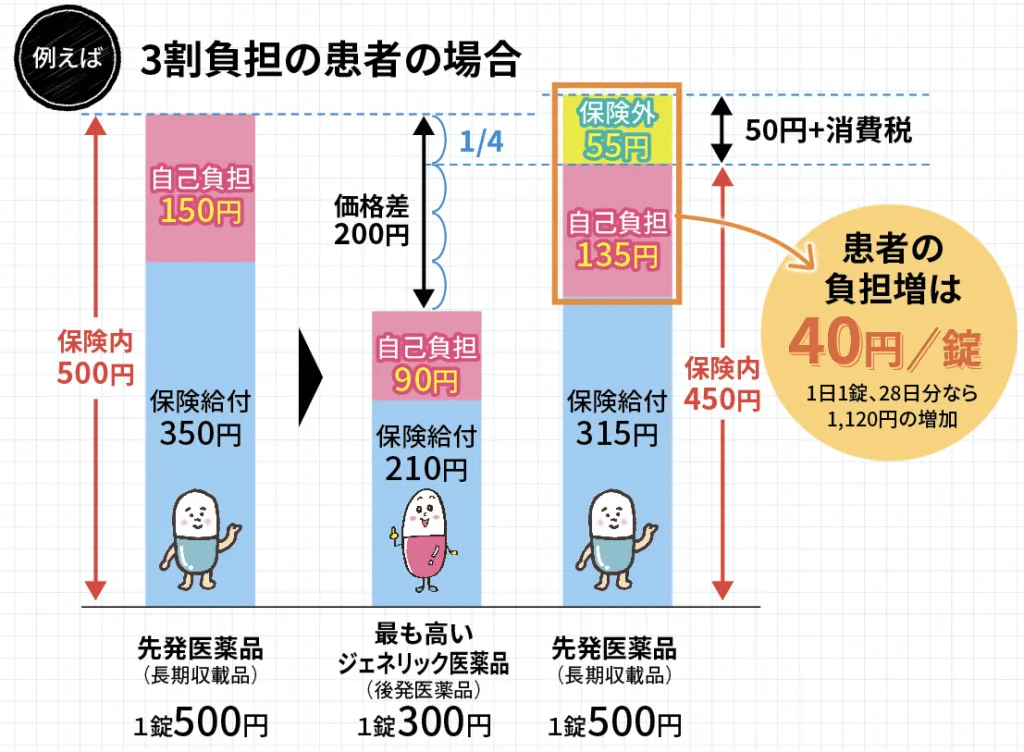

▼費用はどれくらい?

先発医薬品と、最も高いジェネリック医薬品の価格差の4分の1を、患者が自分で払う必要がある(消費税もかかる)。

※先発医薬品:最初に開発・承認・発売された医薬品。研究開発に莫大な費用がかかっている。

※ジェネリック医薬品(後発医薬品):新薬の特許期間終了後に厚生労働省の承認を得て製造された医薬品。同等の効き目や安全性が証明されている。

※オーソライズド ジェネリック(AG):2013年から日本でも発売。新薬と同一の有効成分、原薬、添加物、製法で作られたもの。価格は新薬とジェネリックの中間。

2023年販売数の80%超がジェネリックに。「先発医薬品の方が安心」という声があるが、湿気や光への弱さ、味などの改善や、小児や高齢者が飲みやすく開発するメーカーも増えている。

今回の変更で、患者が医薬品選択の際に費用面を意識するきっかけとなることが期待されている。一方で、薬局や医療機関の説明責任も重要となってくる。新しい制度の適用で、医薬品の選択がより透明で公正なものになることが今後求められている。