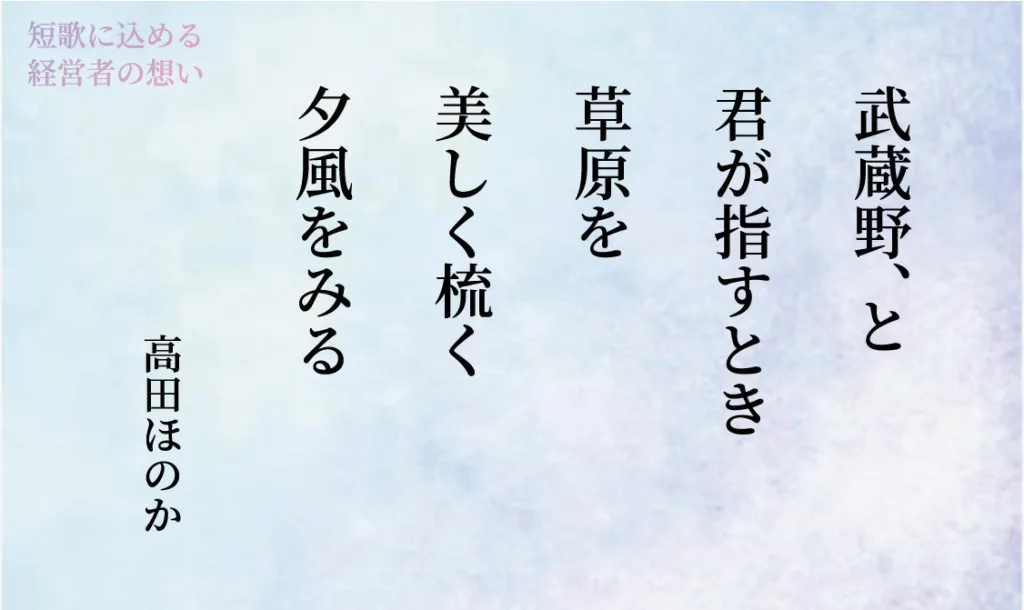

(歌人・高田ほのか)

森澤彰彦社長は『モリサワ書体見本帳』をひらき、ひとつのフォントを指差した。「私はこの、〝武蔵野〟というフォントが好きなんです。字があまり上手ではないので、趣きと知性が感じられる、この手書きのような書体に憧れるのかもしれません」

モリサワが誕生したのは大正13(1924)年。森澤彰彦社長のおじいさま、森澤信夫さんが写真の原理を応用した文字の印刷技術、「邦文写真植字機(以下、写植機)」を開発したことに始まる。

特許を取得したその技術は、「グーテンベルク以来の大発明」と言われ、それまでの活字に代わり、印刷工程に大きな変革をもたらすことになった。

森澤社長には、祖父はやはりモリサワの創業者だ、と感嘆したエピソードがある。森澤様が26歳ころのこと。夕食後、家族みんながリビングでくつろいでいると、おじいさまはこう言ったという。「これからは文書のデジタル化時代がくる。そうしたら、文字(フォント)を〝フロッキー〟に入れて売りなさい。写植機が売れなくなっても、うちには文字という財産がある」

「そのとき祖父は90歳近くて、フロッピーディスクのことを〝フロッキー〟と言うくらい、コンピューターには明るくなかった。しかし時代が変われば、自分が発明したものさえ潔く捨て、新しい事業の芽を生み出そうと考えていたんです」

創業者の柔軟なスピリットは孫にも受け継がれた。2005年、森澤社長は全てのモリサワフォントを年間契約で利用できるサービス「MORISAWA PASSPORT」をリリース。それは当時、1書体ずつ購入するのが常識だったデジタルフォント界にとって、画期的なサービスだった。ともすれば2、3年は赤字になるかもしれない、会社の命運を分けるほどの大きな挑戦。しかし、森澤社長は今すべきだと、叔父にあたる当時の社⻑を覚悟をもって説得した。「我々がいち早くサービスを提供し、お客様をより便利な世界に導くことにこそ、モリサワの価値がある」と。

「文字を通じて社会に貢献する」というモリサワの社是を体現するようなエピソードだ。モリサワは、先人たちが磨きあげてきた文字の歴史に敬意をもちながら、様々なニーズに応えるべく、常に柔軟な発想で研究・開発を続けている。文字は「何を伝えるか」と同時に「いかに伝えるか」という課題を解き明かそうとする文化であり、人間の表現の歴史そのものなのだ。

インタビューの最後、森澤社長はホワイトボードに「タイプ(文字)フェイス(顔)=書体」と書いてくれた。「便宜上、フォントと書体は同じような意味合いで用いられていますが、実は英語のfont(フォント)はデジタル化された書体を指し、書体を意味するものはTypeface(タイプフェイス)と呼びます。タイプフェイスとは字体のことで、それらは一つひとつ、異なる顔をもっています。我々が世に送りだしてきたフォントは1500書体を超えるのですが、開発するときはその役割を考え、具体的な性格を考える。それから骨格をかたどり、表情を固めていくのです」

たおやかな口調に耳を傾けながらふと、森澤社長の声は、聞く者を心地よく撫でる風のようだと感じた。それは、武蔵野のフォントが醸す佇まいそのもののようだ。

【プロフィル】歌人 高田ほのか 大阪出身、在住 短歌教室ひつじ主宰。関西学院大学文学部卒。未来短歌会所属 テレビ大阪放送審議会委員。「さかい利晶の杜」に与謝野晶子のことを詠んだ短歌パネル展示。小学生のころ少女マンガのモノローグに惹かれ、短歌の創作を開始。短歌の世界をわかりやすく楽しく伝えることをモットーに、短歌教室、講演、執筆活動を行う。著書に『ライナスの毛布』(書肆侃侃房)、『ライナスの毛布』増補新装版(書肆侃侃房)、『100首の短歌で発見!天神橋筋の店 ええとこここやで』、『基礎からわかるはじめての短歌』(メイツ出版) 。連載「ゆらぐあなたと私のための短歌」(大塚製薬「エクエル(EQUELLE)」)