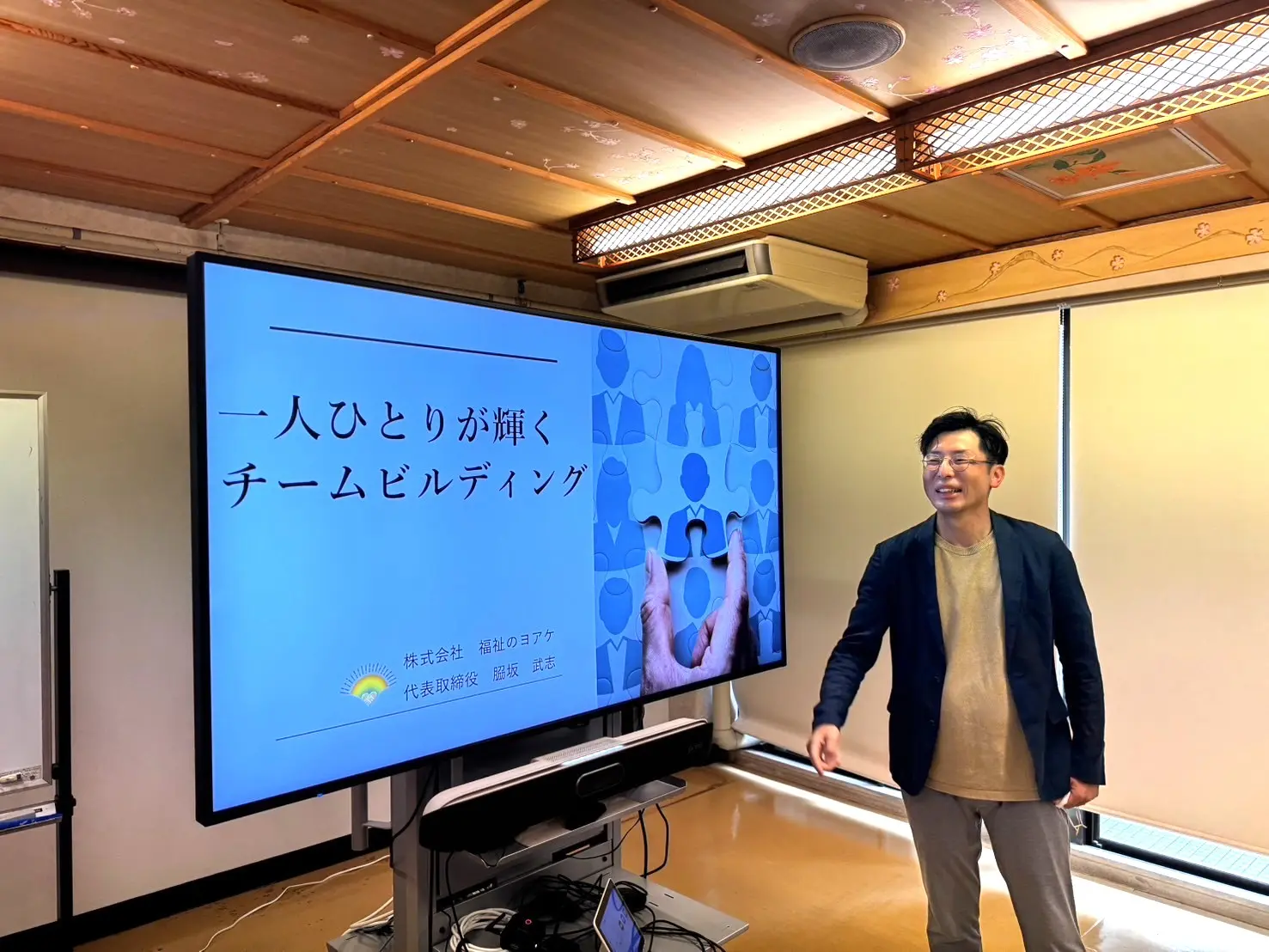

「昔の常識は、今の非常識」。そう語るのは、福祉現場のマネジメント改革を手がける「福祉のヨアケ」の代表・脇坂武志氏だ。制度や人材不足だけでなく、組織文化そのものの再設計を迫られる今、注目されているのが人が辞めない組織づくり、「リーダーの軸」を明確にする取り組みだ。

数字で〝気づき〟促す研修に反響

同社が実施する研修の一つに、自己評価とチーム評価をレーダーチャートで〝見える化〟するワークがある。現場リーダーが自分自身を客観視する機会となり、「数字を通じて組織の現状を初めて知った」という声が続出。福祉の現場においても、可視化されたデータは気づきの入り口になっている。

脇坂氏は、「人が足りない」と嘆く前に、数字が示す〝向き合い方〟に気づくこと。そこからマネジメントの本質的な変化が始まるという。

「叱れないリーダー」が直面する課題

「注意した職員が辞める」「言いたいことが言えない」。福祉法人の現場で多く聞かれる悩みだ。関係性が崩れることを恐れて伝えることを避けてしまう。これも、組織に明確な「軸」がないためだという。

「大事なのは〝目的に対してズレている〟と伝えること。人格を否定するのではなく、目指す方向を共有する。これができれば、伝えることへの恐怖は減るはず」と脇坂氏。

組織の再生はリーダーの「出番づくり」から

リーダーの役割は「引っ張ること」ではなく、「職員の出番をつくること」だという。

ある施設では「若返り」をテーマに据え、レクリエーションの発案や企画を職員が自発的に提案するようになった。利用者の要望をメンバーでまとめ、映画の上映会やネイル体験会を提案するなど、〝関わる喜び〟が連鎖し、組織が活性化した。

また、M&Aで法人が変わった現場では、新任の看護師リーダーが「1対1の時間を確保する仕組み」を導入。利用者との関わりを優先するチーム文化が根付き、「会話が楽しい」と利用者・職員双方から声が上がるように。目に見える〝笑顔〟が、職場を変えていった。

「自分がそうだった」から生まれたメソッド

脇坂氏自身もかつて、施設長として「自分の軸がわからない」時期があったという。悩み抜いた末にたどり着いたのが「利他の心」という理念。これを職員全体で共有したことで、職員の定着率が向上し、施設運営にも安定感が生まれた。

この経験から、同社では「理念と言語化」「リーダーの役割定義」「出番づくり」というリーダー育成講義を展開している。

「立てない」は思い込みだった

寝たきりの高齢者を「立てない」と決めつける―。それもまた、現場にある〝思い込み〟だという。脇坂氏は「本気で関われば、3カ月で歩けるようになることもある」と話す。実際、床ずれ予防だけでなく、〝立たせる〟支援を行い、成果を上げてきた理学療法士の事例も多くある。脇坂氏自身が経験した20年の業務実績は、同業者だからこそ共感できる事例も多い。

「福祉の仕事は、ただの業務ではない。人の人生を動かす仕事。けれど〝業務〟に追われていると、その本質を見失ってしまう。だからこそリーダーが軸を持ち、〝何のためにこの仕事をしているのか〟という問いを忘れないことが重要なんです」

「問い」から「再生」へ 伴走型プログラム

数値化しにくいとされる福祉のリーダーシップ。しかし、「聞く力」「気づく視点」を育てることは可能だ。同社が目指すのは、問いかけだけで終わらない〝再生〟の伴走。

トップダウンではなく、共につくる組織へ。諦めず、言語化し、チームの軸をともに立てていくこと。それが、今求められているリーダー像だという。

福祉現場の困りごと相談などは同社、URL(https://fukushinoyoake.com/)、電話(090-3943-5349)へ。