モナコパビリオンを訪れた際、「ほかのパビリオンとは何か違う」という印象を受けたので、今回その謎を解き明かすためにモナコパビリオンのプロジェクトマネージャーで副館長のクリスティーナ・ジョルジェヴィッチさんに、モナコ館の謎とテーマである「Take Care of Wonders(不思議を大切に)」について尋ねてみた。

モナコ公国という国について

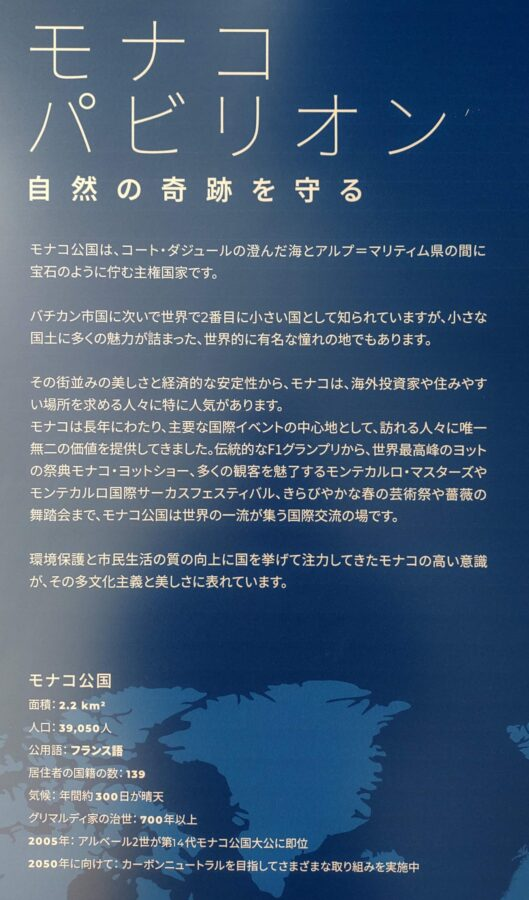

ークリスティーナ モナコはフランスとイタリアの間に挟まれた小さな国で、現在はアルベール2世公が国を統治しています。モナコの居住者は3万9000人で、その国籍は150カ国以上と、多岐に渡たります。このうちモナコ人は9600人ですが、毎日4000人以上の外国籍の人が同国に仕事や観光で入国しています。

アルベール2世公が任命する首相や議会があり、立憲君主制の国。公用語はフランス語で、多国籍の人たちが居住しているので、一般的な会話は英語も使われています。

パビリオンのテーマ「Take care of Wonders」について

ークリスティーナ パビリオンのテーマ「Take care of Wonders」ですが、このテーマを選んだのは、万博のメインテーマである「未来社会とすべての生命」に関連させるためです。私たちがこの万博で描きたかったのは、「驚き」とは何かということです。「Take Care of Wonders」とは、私たちの地球を大切にし、人々を大切にするということです。そして、地球と人々を大切にすることで、私たちは未来を大切にし、未来社会を築き、すべての人の生活を豊かにします。

そのため、来館者がモナコパビリオンに到着すると、このTake care of Wondersを紐解いていくことになります。それは一種のマニフェストで、訪問者の旅を組み立て、彼らに「この驚きと、驚きが何であるかを発見してください」と伝えます。モナコがどうやって都市や環境や自然と共生しているのかを学び、それに続いて海洋を守る方法を伝えています。このようにTake care of Wondersを細分化してそれぞれのチームが担当し、環境保護の大事さとその方法を紹介します。

これらを通して、一般的なモナコのイメージである観光の側面以外のモナコを知ってもらうことができると考えています。特に海洋環境の保護に置いてアルベール2世公がどれだけ大きな役割を果たしているかが良くわかると思います。

パビリオンの来館者に期待することは?

ークリスティーナ これはモナコだけに限らず全ての参加しているパビリオン、また過去の万博に参加したパビリオン全てに共通することだと思いますが、このパビリオンを出る時に、少なくとも何らかの行動を促され、何かを学んで、その学んだことが彼らの中に残ることを期待しています。その学んだことを生き方の中に取り入れるのか、考え方に影響を及ぼすのか、とさまざまだと思いますが、モナコが地図上のどこにあるのか、から環境保護についてまで、どんなことでも構わないので、何かを学んで、それが彼らの人生に何らかの影響を与えて、行動に繋がれば良いと思います。

建物を分けて展示するアイデアは?

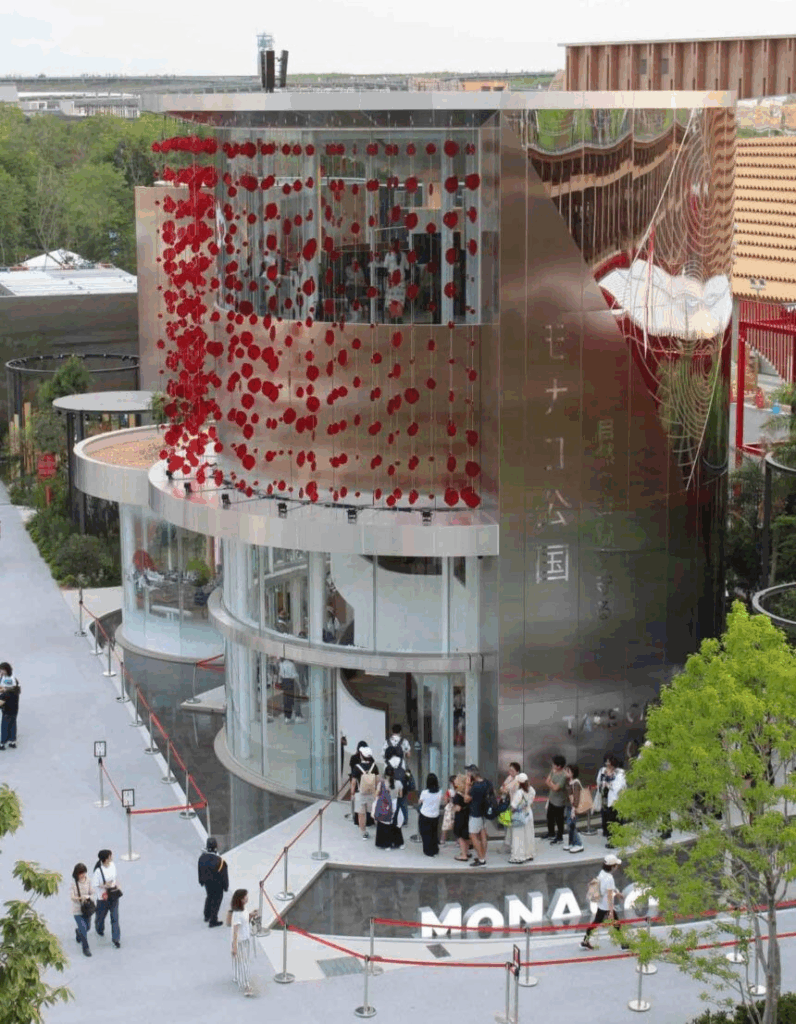

ークリスティーナ パビリオンをデザインする際、2人のモナコ人の建築家を招聘(しょうへい)しました。その際のテーマは日本庭園とモナコ(地中海)式の庭園の要素を融合すること。そのテーマに基づいて空間の配置や入り口を開放的にするため円形の建物を選択し、入り口を複数設けました。そうすることで庭園を作るスペースも確保できたし、建物や空間へ自由に出入りできる導線も確保できました。

ここを見れば日本庭園の要素を感じられるという場所はありますか?

ークリスティーナ 庭園内にある植物の約90%は地中海の沿岸エリアから運んできたものですが、その配置には日本庭園での植栽の技術が使われています。またモナコにも日本庭園があります。

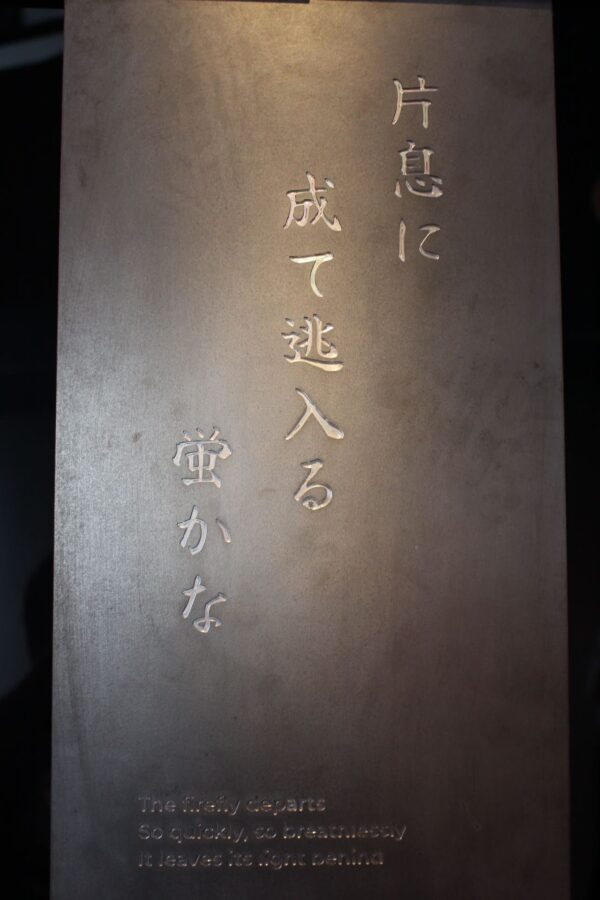

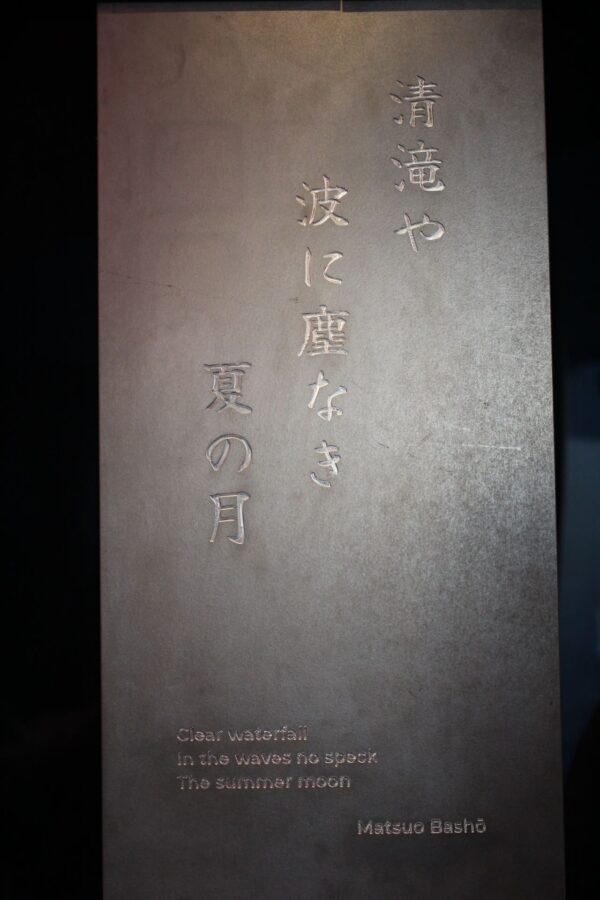

庭園以外には、パビリオンの壁のあちこちに俳句を掲示して、日本人との繋がりを表現しています。来館者の多くから、このことに対しての喜びのコメントももらっています。

このパビリオンに関してのアルベール2世公の役割は?

ークリスティーナ このパビリオンには、多くの省庁や政府機関、研究所などが関与していますが、その中でもコンテンツキュレーションにおけるアルベール2世公の果たした役割は最も大きいものです。彼の協力の足跡はパビリオンのそこかしこにあります。

このパビリオンでの展示や発信しているメッセージは、アルベール2世公が彼が設立した財団を通じて行っている海洋保護や環境保全の活動をより多くの人に伝える役目も果たしています。

私たちは、この万博でモナコのビジネスをPRするようなB to Bイベントなどをするつもりはなく、環境保護を伝えたいのです。1860年当時の初期の万博では商業的な意味合いが必要だったでしょうが、この時代では、そういうことではなくもっと大きなビジョンが必要で、各国がブランディングに力を入れることも理解できますが、それ以上に、より良い未来を築くために今何をしなければいけないか、という行動を求める必要があるのです。

だから、私たちはここでモナコが何をしているのかを披露しています。その中でもアルベール2世公のリーダーシップがあるからこそ、これだけのことができているということも知ってもらいたいです。

ほかのパビリオンではビジネスのプロモーションに力を入れているところもあるようですが、私たちはそういうものとは全く違うことを試みています。

来館者に対してこの万博でのゴールは?

ークリスティーナ 来館者には、まず万博自体を楽しんでもらいたい。万博全体の成功が私たちの成功なので、この点は大切。同館に関しては、これまでの来館者数にも満足しているし、来館者からのフィードバックのコメントにも満足しています。

先にも触れましたが、同館を出る時に、何かを学んでいてほしい。それはモナコ自体についてでも構わないし、モナコが環境保護に関してどんなことをしているかでも構いません。そしてそのことを覚えていることで、いつか彼らがモナコにきてくれるかもしれません。

館内にはさまざまなテーマに関連する部分があるので、ボードゲームで野生動物についてや、庭園内の植物について、180以上の海洋生物について、ハチの生態について、またはモナコの海洋保護の取り組みについてなど何でも構わないので、来館した人それぞれの関心や興味に基づいて学んでくれていたらうれしいです。もしモナコパビリオンにきた人たち全員が1つで良いので何かを学んで帰ってくれたら、それは私たちにとってはこの万博は大成功だということです。

モナコワインについて

ークリスティーナ モナコパビリオンでは、ワインが提供されていて、円柱の建物の3階がワインバーで、4階は利用客専用のスペースになっています。

ここで販売されているワインは残念ながらモナコ産ではなく、フランスワインで、パリの有名ソムリエが厳選してきた一流のワインを揃えています。そのほとんどは日本では珍しいブランドや銘柄を選んでいます。そのおかげか、90分以上待ってでもワインを味わおうとしてくれる人たちがたくさんいます。

モナコパビリオンで働く日本人スタッフについて

ークリスティーナ 私たちは慎重に審査して選んだスタッフを時間をかけてトレーニングして開幕を迎えたので、彼らと働いていて問題を感じることはありません。

採用の条件として挙げたのは、予期せぬことが起こる現場での迅速な対応ができる判断力や瞬発性、語学ができることは有利ですし、そして熱心で前向きあることなどです。万博は6カ月だけなので、これらの能力があって、その上で経験を積みたいというような即戦力になる人が必要でした。

過去に参加した万博と大阪万博で何か違いはあるか?

ークリスティーナ 全ての万博やそのホスト国は特徴があり、それぞれを比べることはできないと思います。それぞれの万博が独特(Unique)なのです。例えば、大阪万博では来場者の8割は日本人ですが、前回の万博では来場者の8割は外国人でした。それだけでも各万博には違った特徴があります。大阪万博の中で一番Uniqueだと思ったのは、大屋根リングです。サイズ感もこの万博に合っているし、建物としての美しさもあり、今回の万博の一番にUniqueなところだと思います。撤去すると聞いていので、できたら残してほしいですね。

大阪・関西万博の会場を巡る中で、各国パビリオンの商業的な側面が目につき、少なからず違和感を覚えていた。そうした中、モナコパビリオンは一線を画していた。今回、同館で副館長を務めるクリスティーナ・ジョルジェヴィッチさんから説明を受け、その理由がはっきりした。

同パビリオンの取り組みは、筆者自身が抱いていた万博の理想像に近く、「万博全体もこうであってほしい」という思いを改めて強くした。

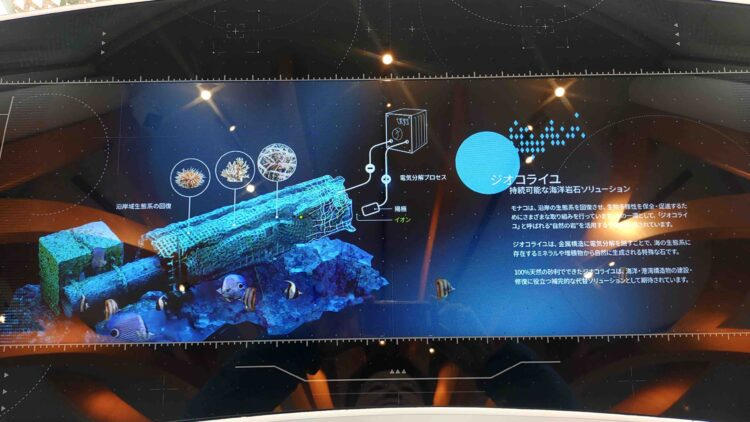

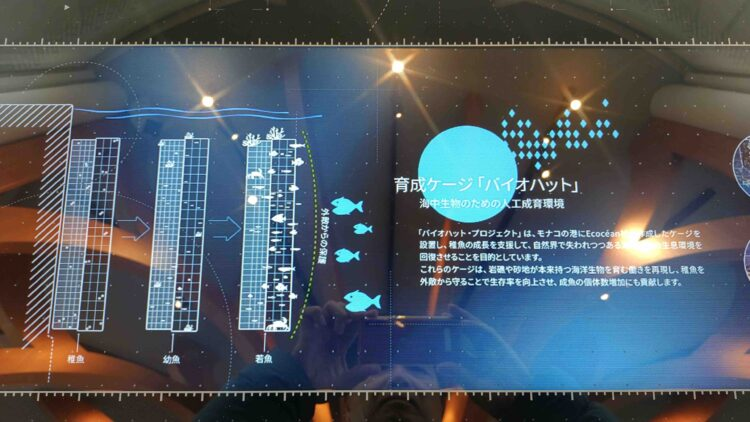

その点で、海洋環境をテーマに据えたブルーオーシャンドームの展示にも、心を動かされた。

館内では、アルベール2世公の環境保護活動の功績を詳しく紹介。祖父の代から三代にわたり、地球環境の保全に尽力してきた歴史を知り、「一人の人間がここまで成し遂げられるのか」と驚かされた。誰にでもできることではないだけに、その点も見逃せない内容だ。

パビリオンのテーマ「Take care of wnders」に込められた思いは明快だ。訪れた人々が新たな知識を持ち帰り、それを糧に自ら行動を起こすきっかけになってほしい。