4月から新年度になり、暮らしに関わる制度が変わった。育児や介護と仕事が両立ができるように、働く人への支援が強化されたり、年金や医療など社会保障の制度が変わった。食品や税負担が増す中で、値下げ策を打ち出す企業もある。

資源高でビール値上がりも、来年は下がる?

後期高齢者の〝団塊〟にらみ就労拡大 子育ては妊娠、出産後に5万円

4月はさまざまな制度や価格改定の時期。変わる暮らしをまとめた。

制度改正

健康保険証の廃止 12月に現行保険証の廃止。マイナンバーカードと完全一体化

高年齢者雇用 4月1日から希望者全員を65歳まで雇用義務化

障がい者雇用 4月1日から除外率引き下げで、雇用義務の対象業種が拡大

国民年金保険料 4月分から月額1万7510円に引き上げ

国民健康保険料 今年度から年間上限が109万円に引き上げ(高所得世帯中心に影響)

子育て支援

妊娠・出産支援 妊婦認定で5万円、さらに出産後に5万円を支給

出産後休業支援給付金 夫婦どちらも14日以上の育休取得で、最長28日間、手取り収入が減らないよう支援

育児時短就業給付金 子どもが2歳未満で時短勤務する場合、一定の要件を満たすと賃金の10%相当を支給

値上げ・値下げ

食品 4月から4225品目が平均16%値上げ。(帝国データバンク調べ)

ビール ビールや缶チューハイが大手4社で平均5~12%の値上げ

イオンやイトーヨーカドーなどの大手スーパー PB(プライベートブランド)商品の値下げや低価格商品の投入

1947~49年に生まれた〝団塊の世代〟の全員が75歳以上になる2025年。日本の人口のおよそ5人に1人が後期高齢者になる節目の年だ。医療・介護の需要が急増し、労働力不足や社会保障費の増大が課題となる中、政府は就労機会の拡大や制度の見直しを進めている。

医療現場では、25年12月に現行の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードとの一体化が完了する見込み。

雇用面でも高年齢者雇用安定法の経過措置が終了し、4月からは企業に希望者全員を65歳まで雇用する義務が課される。障がい者雇用の除外率も引き下げられ、より多くの企業で障がい者雇用の促進が図られる。

子育てを応援

少子化対策を強化するため、改正子ども・子育て支援法の一部も施行された。

妊娠・出産支援では、妊娠の届け出をすると5万円、さらに出産後に5万円が支給される。

新たに始まった2つの給付金制度も注目だ。「出生後休業支援給付金」は、夫婦ともに14日以上の育休を取った場合、最長28日間、手取り収入が減らないよう支援される。また、「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子どもを育てるために時短勤務する人に、賃金の10%相当が支給される。

みそや酒 食費値上げ再加速

物価面では、帝国データバンクによると、今年4月に値上げされる食品は4225品目にのぼり、平均16%の上昇。

調理みそなどの「調味料」が2034品目と最も多く、「酒類・飲料」は1222品目、冷凍食品やハム、ソーセージなどの「加工食品」も695品目が対象だ。9月までに値上げが決まっている食品はすでに1万1707品目に達し、24年1年間の合計に迫る勢いだ。

国民年金保険料は月額1万7090円となり、前年度より170円の支払額増。国民健康保険料の上限も大阪府では年間106万円から109万円へと増額。特に高所得世帯における負担が増す見通しだ。

一方で値下げの動きも PB商品などで工夫

一方で、企業による値下げの動きも。イオンは4月から自社ブランド「トップバリュ」シリーズの食品や日用品75品目を値下げ。冷凍食品では298円の低価格商品を投入した。イトーヨーカドーは、低価格帯商品の数を約300点に拡大。パッケージの簡素化などの工夫でコストを抑え、消費者の節約志向に応える。

上昇するビール 実は減税の動きも

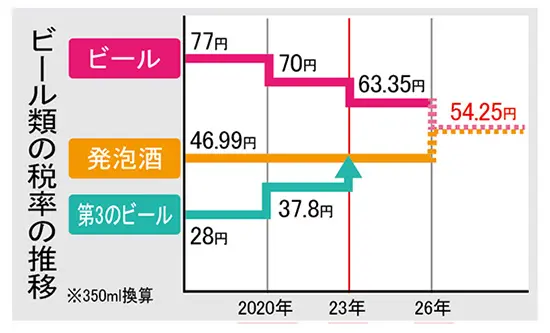

資材費や輸送費の上昇を背景に、ビールや缶チューハイは4月から大手4社で平均5~12%の値上げが行われた。一方で、制度上は値下げの流れもある。20年から段階的に見直しが進む酒税法により、26年10月にはビール・発泡酒・第3のビールの税率が一本化される予定。

ビールの酒税は63・35円から54・25円へ引き下げられる見通しで、第3のビールは増税される。今後は商品の価格差も縮まり、消費者の選択にも変化が生まれそうだ。