今は〝10叱って1も褒めない〟

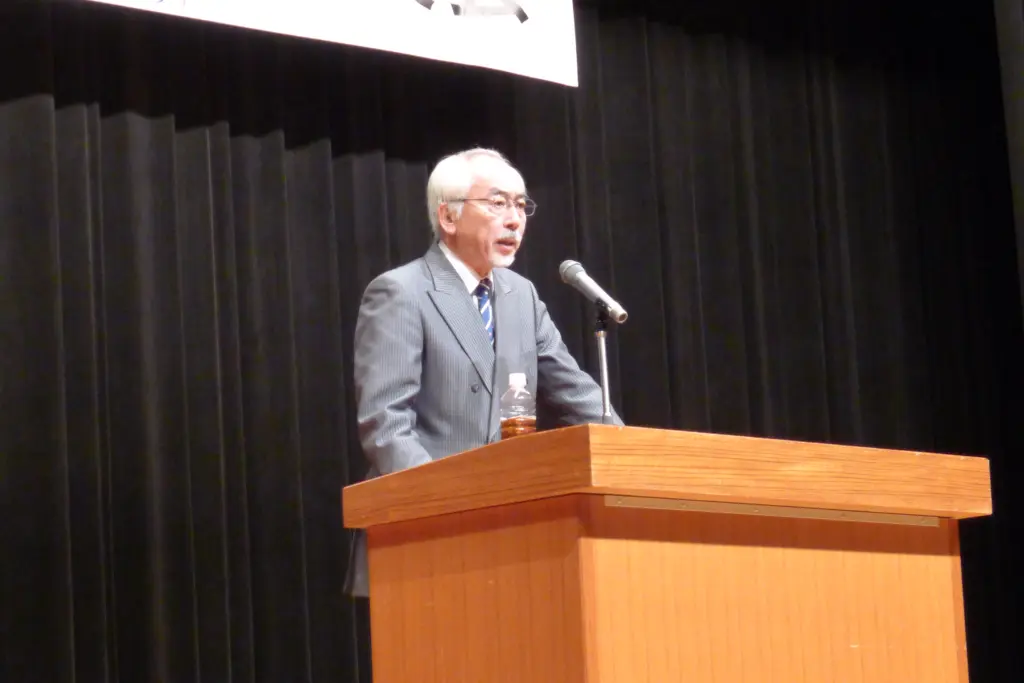

第26回青少年非行防止市民決起大会(青少年育成協議会連合会主催)が11月8日、門真市南部市民センターで開かれ、「夜回り先生」として知られる教育評論家・水谷修氏が講演した。若者を取り巻く深刻な現実と家庭の崩壊を鋭く指摘し、「大人一人ひとりが子どもを支える意識を持たなければならない」と訴えた。(咲本朗)

水谷氏が夜の世界に足を踏み入れたきっかけは、大学時代、夜間定時制高校に通う友人の「腐った生徒」という言葉への怒りだった。「腐った子どもはいない。腐らせたのは大人だ」との信念から、横浜市立港高校(当時全国最大の公立夜間定時制)で教壇に立ち、拒絶される生徒たちと向き合うため〝夜回り〟を始めた。その活動は全国に広がり、近年は大阪でも薬物の蔓延やオーバードーズ(OD)など深刻な実態を見てきたという。

講演では、家庭内の言葉の暴力について聴衆のほとんどが〝家では厳しい言葉が多い〟と答えた。「今や家庭は崩壊している」と指摘。「昔は〝1褒めて1叱る〟だったが、今は〝10叱って1も褒めない〟。優しい言葉は生きる力を育てる」と語った。また「トー横キッズ」など、夜の街で居場所を求め彷徨う若者たちについて「好きで徘徊している子はいない。捨てられた子どもたちだ」と語気を強め、大人の無関心こそが問題の根源だと訴えた。

薬物汚染については「大阪は全国で最も深刻」と指摘し、市販薬に含まれるコデインやエフェドリンの乱用にも注意を呼びかけた。さらに覚醒剤中毒と売春に追い込まれ、エイズを発症して亡くなった少女〝アイ〟の事例を紹介し、「親の何気ない言葉が子どもを闇へ追い込むことがある」と涙ながらに語った。

一方で、水谷氏は「心の疲れには体を動かすことが一番」と解決の糸口も提示。不登校の子どもたちに毎日2時間歩くよう勧めたところ、「よく眠れた」「気分が軽くなった」と改善の声があったといい、「大きな声で挨拶するだけでも自己肯定感は育つ」と日常でできる実践を促した。

最後に水谷氏は、スマートフォンやゲームの長時間使用が感情の不安定さを招くとして、門真市に対し「18歳になるまで夜9時~朝6時の電子機器使用を制限する条例」を提案。「夜の世界で苦しむ子どもをこれ以上増やさないために、〝昼の世界〟の大人こそ優しい言葉と笑顔を」と静かに語りかけた。

講演後のインタビュー

―今回の講演で最も伝えたかったことは?

夜の世界の子どもたちを否定から入らないで欲しい。子どもたちが問題を起こすのは、子どもたちの「訴え」だ。困っていることがあると考えないと。不登校になったからって、学校に行かないとだめと思うのではなく、不登校になったから生き残れた。リストカットしたから、狂わないでここまでなんとか生きてきた。そう捉えると、見方が変わって、子どもたちも楽になる。

―著書『新編 夜回り先生』(6月刊)では、自身も3歳のとき両親と離れて祖父母のもとで暮らすなど、悩み、苦しんだ幼少期を送ったとある。それでも非行に走らず、踏みとどまれたのは?

母は僕を叱ったことがない。僕が警察に捕まったときも「この子は悪くない。私は信じている」と、いつも僕を信じてくれた。その優しさだと思う。だから僕は人を叱れない。

―叱る大人を思いとどまらせるには?

「水谷は数多くの子どもたちを救った」という人がいるけど、それは嘘。僕は、違う生き方もあるんじゃないの?と教えているだけ。目の前に色んな未来を置くことが僕の仕事、選ぶのは子どもたち自身。だから、子どもたちにああしろ、こうしろと言ったこともない。例えば、シンナーを使いたいという子どもがいたら「悲しいなあ、でもお前が使いたいんだったらしょうがないよな。ただし、犯罪だったら罪は償ってもらうよ。それはまた違う問題だからね」と言う。だから子どもたちは僕を襲わない。夜の街で子どもと喧嘩したことは一度もない。

―学校のいじめ問題について、子を持つ保護者にアドバイスを

いじめられないための簡単な方法は、いじめそうな子をホームパーティーに呼び、カレーを作ってやる。自宅に友だちを呼んで、その友だち同士が守り合うようにする。今はそれが途切れている。密なる人間関係を作れば、それが一つの力になる。カレーを作ればみんな喜ぶから。

●水谷修(みずたに おさむ)プロフィル

〝夜回り先生〟の愛称で知られる。長年にわたり夜の繁華街を歩き、薬物依存や虐待、不登校などに悩む若者たちに寄り添ってきた教育評論家。横浜市立港高校(夜間定時制)での教職経験を経て、2004年「水谷青少年問題研究所」を設立。これまで130万件を超える相談を受け、55万人を超える若者と関わってきた。1956年生まれ。69歳。