高市早苗首相(64)の国会論戦が始まった。衆院予算委の答弁準備に午前3時から秘書官と向き合うなど、就任直後からの〝超ハードワーク〟ぶりが話題となっている。睡眠時間を削って原稿を練り上げる姿勢は「仕事に命を懸ける首相」として有権者の共感を呼び、内閣支持率は小泉純一郎政権発足時に匹敵する80%超を記録した。

前任の石破茂前首相(68)が官僚や党内調整を優先した「慎重型」だったのに対し、高市首相は「保守本流」の旗を掲げ、明確な言葉とスピード感で政策を打ち出している。その象徴が経済政策「サナエノミクス」だ。物価高と円安を逆手に取り、民間の活力を引き出して「強い経済」を築く構想である。

アベノミクス超える? 高市流選択と集中

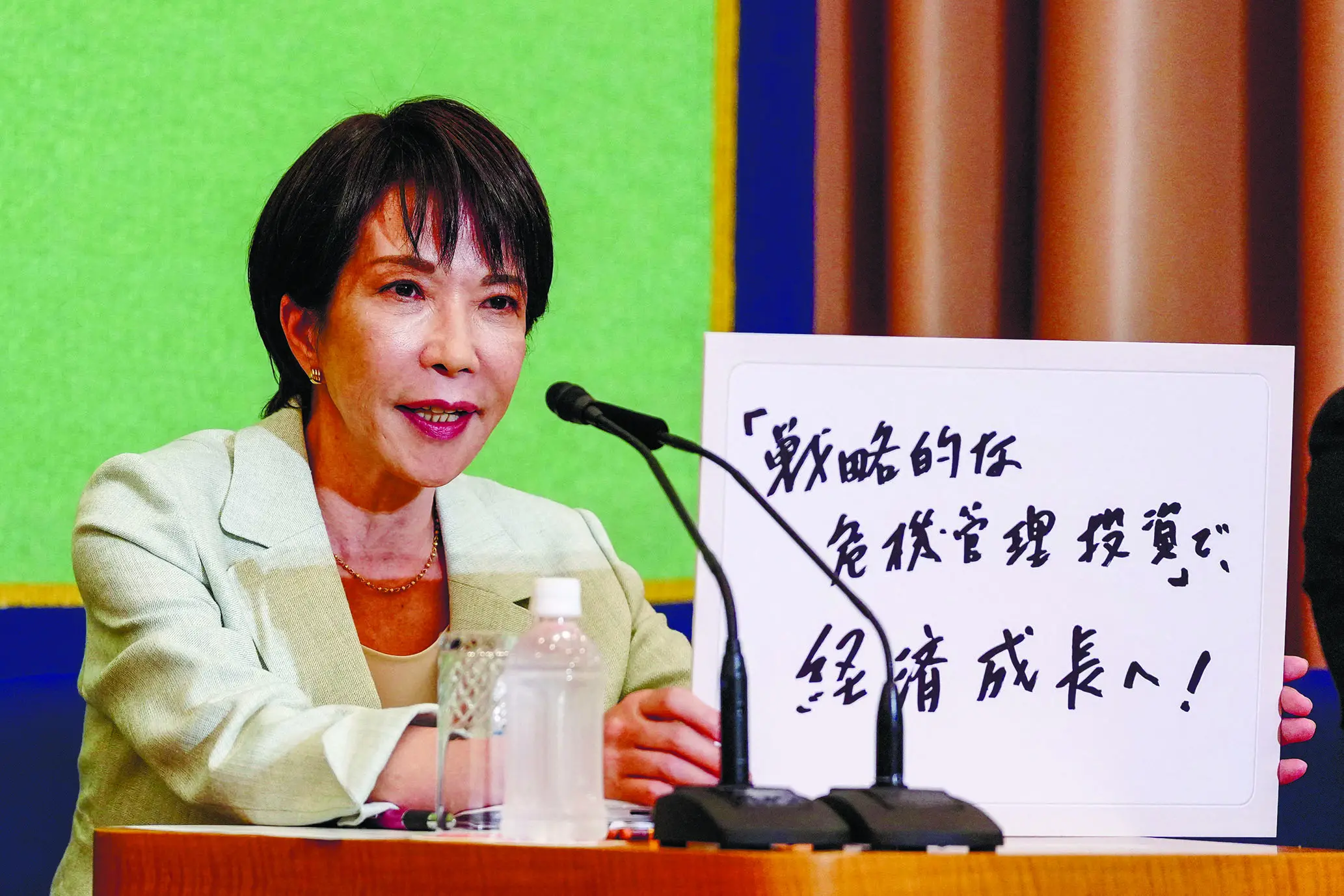

〝危機管理投資〟で成長つかむ

「強い経済」へ3本柱

所信表明演説で首相は「強い経済」という言葉を6度繰り返した。日本再生の鍵を握るのは、①責任ある積極財政②実質所得の底上げ ③金融政策の安定化――の三本柱である。

第一の柱は「責任ある積極財政」。臨時国会ではガソリン暫定税率(1㍑あたり25.1円)の廃止が決定する見通しで、12月末の実施によって年間約7600円の家計負担が軽減される。さらに来年3月には軽油暫定税率(同17.1円)も廃止され、物流コスト削減と物価抑制に直結する。

第二の柱は「所得の底上げ」。所得税減税に相当する「基礎控除の引き上げ」により、いわゆる「103万円の壁」を段階的に緩和し、主婦・パート層の就労拡大を促す。これに伴い、首相は「労働時間の規制緩和に関する研究」を指示した。働き方改革後に残業時間が減り、手取りが減った層への新たな対策とする。

第三の柱は「金融政策の安定化」だ。日銀が年内に予定していた利上げを見送り、金融緩和を継続することで企業の資金繰りを支援する。市場では「高市トレード」と呼ばれる株高・円安の動きが顕著となり、投資家心理を刺激している。

「隠れ財産」をテコにする発想

高市首相は「経済力を高い位置へ」と、自身の名前にかけて強調する。サナエノミクスの根幹は、国債発行を含む積極財政で危機管理と成長投資を同時に進める点にある。

投資先は「選択と集中」で明確に絞る。衰退産業を温存せず、次世代型産業へ人材と資金を大胆に移す。「もはや終わっている産業に人を縛りつけるのは国益を損なう」との首相の発言には、構造改革への強い決意がにじむ。

財務省が唱えるプライマリーバランス(基礎的財政収支の均衡)についても「一時的に崩してでも投資を優先する」と明言した。これまでの〝均衡第一主義〟から脱却し、未来の成長に資金を投じる考えだ。無駄な支出を減らす「ワイズ・ペンディング(賢い支出)」を掲げ、国内企業に国内投資を促す。海外生産による利益流出を抑え、経済循環を国内に戻す狙いである。

また、首相は財源として「隠れ財産」に目を付ける。株高で年金積立金の運用益は166兆円、外為特会の差益は46兆円、日銀保有の上場投資信託(ETF)の含み益は50兆円規模に達している。これらを「眠る資金」と見なし、財務官僚に「財源がない」と言わせない構えを見せる。

アベノミクスとの違い

サナエノミクスは「積極財政」「金融緩和」という点でアベノミクスを継承するが、出口戦略は異なる。安倍政権が「民間活力を引き出す成長戦略」と抽象的に掲げたのに対し、高市政権は「危機管理投資による成長戦略」と位置付け、安全保障と経済を一体の政策とした。

アベノミクスがデフレ脱却を目的としたのに対し、サナエノミクスは物価高と円安の中で安定的な成長を図る。首相が重視するのは「純資産残高の対GDP比」。国の保有資産を差し引いた実質債務を指標にするもので、「住宅ローンはあるが資産もある」という家計的発想に近い。一般家庭に例えれば「住宅ローンは残っているけど、不動産持ってるから差し引きしたら借金額は少ない」という考え方だ。

株式市場が注目する高市政権の経済重要ポイントは「安倍政権と同様に総理が主導権を取って積極財政を続けられるか?」の1点に絞られる。多くの外国人投資家は日本国内政治の細部まで分かっている訳ではないので、高市総理がガソリン暫定税率を撤廃すれば「官僚に対してモノが言える政治家」と見なされ、株価は更にあがるだろう。

維新との連立で政治安定

石破政権が自公連立だったのに対し、高市政権は自民・維新の新連立を発足させた。さらに参政党、保守党、NHK党などにも協力を求め、衆参両院で過半数を確保する戦略だ。公明党離脱という大波を、維新との提携で「災い転じて福となす」形で乗り切った政治判断の早さも注目された。

自民党議員の出自は「二世・秘書上がり・地方議員出身」が大半でどこかひ弱さが残るが、高市総理のこの電光石火ぶりはこのどれにも当てはまらない雑草のような強靱さを垣間見せて余りある。

一方、維新は地方議員の離党や内部対立を抱え、盤石とは言えない。看板政策の「大阪都構想」を「副首都構想」として再浮上させる動きもあり、政権運営は一筋縄ではいかない。

高市政権のリスクは国債の暴落だ。かつて「日本国債はそのほとんどを日銀や国内企業、日本人個人投資家が持っているから投げ売りは起こらない」という定説を聞いた人は多いはず。しかしこれは過去の話で、今では海外の機関投資家が円安で割安な日本の長期国債をかなりの額で保有しており、相場が下がれば直ぐに売りに回る。政府が「隠れ資産」をうまく引き出せず国債価格が下がると、為替と日本株にも悪影響が出て「国債・円・日本株のトリプル安」の悪夢が現実を帯びてくる危険性は誰も否定できない。

成長戦略17分野に照準

高市政権の「日本成長戦略本部」は、次の17分野を重点投資領域に定めた。

①AI・半導体 ②造船 ③量子技術 ④合成生物学・バイオ ⑤航空・宇宙 ⑥デジタル・サイバーセキュリティー ⑦コンテンツ(アニメ・ゲーム) ⑧フードテック(食品開発) ⑨資源・エネルギー安全保障・GX ⑩防災・国土強靱化 ⑪創薬・先端医療 ⑫フュージョンエネルギー(核融合) ⑬マテリアル ⑭港湾ロジスティクス(物流) ⑮防衛産業 ⑯情報通信 ⑰海洋開発。

政権のポイントは「選択と集中」だから、上記17項目の優先順位を見極める事が大切。ポイントは「危機管理投資」なのでエネルギー安全保障、食料安全保障、国土強靱化など、以前なら「守り」に分類される分野が「攻め」に転じるので、関連株価に注目。17項目で言えばズバリ「防衛産業」はもちろん「デジタル」「国土強靱化」「AI・半導体」「資源・エネルギー」「食品開発」「物流」などがソレに当たる。加えてトランプ米大統領が関心を示す「造船」も要注意だ。

日米とも株価は上がっているが、株式を持たない一般庶民には恩恵は薄い。この状況を賃上げに結び付けて「好循環を生み出せるか否か」が今後のポイント。

デフレ経済下ではリスクを取らない方が断然安全なので株式購入は勧められないが、インフレになると低金利に振れて、株高と円安が同時に押し寄せてくる。そうなると円貨で貯蓄していても目減りするし円貨の値打ちその物が放っておいても国際的に更に下落する。「高市政権は石破前政権より長続きする」と読むなら、多少のリスクは取っても直ぐに必要ではない預貯金はNISAなどへの投資も検討してみる選択肢はありそうだ。