大阪メトロが停電で「オールナイト万博」が発生した際、いち早くパビリオンを開放して、帰宅できなかった人たちに対応したポルトガルパビリオンで、この決定を下したのが館長のベルナルド・マラルさん。

偶然にも14日の午前にパビリオンでの取り組みなどについてインタビューすることになっていたので、オールナイト万博の話も含みつつ、ポルトガルパビリオンが目指すものを深堀りしてみた。

ベルナルド・マラルさんはポルトガルパビリオンの総責任者として2022年2月22日からポルトガルの万博事業に関わっており、開催までの約3年の間に20回以上来日して、準備を進めてきた。

万博開催期間の184日間で、140以上のポルトガルの企業や団体が、多目的ルームを活用して展示会や商談、日本の団体とのパートナーシップの構築を行うので、その取り纏(まと)め役でもある。

Q)ポルトガルパビリオンのメインテーマは?

ーBernardo ポルトガル館のメインテーマは「オーシャン・ブルー・ダイアログ」です。これが、ここ大阪でのポルトガルのプレゼンスに最もふさわしいテーマだと考えました。

なぜなら、1998年にポルトガルで万博が開催されたのですが、リスボンでの98年の万博のテーマは「海」でした。また、ポルトガル政府には「海」に関する2030年政策があり、欧州連合にも2050年政策があります。そして、リスボン万博の敷地にあるリスボン水族館の建築家は、海遊館と同じ人物なのです。

このように多くの繋がりがあると考えました。そして最も重要なのは、ポルトガル人が1543年に種子島に到着したのは、海を渡ってきたからなのです。ですから、私たちのテーマと、ここで来場者に伝えたいこと、示したいこととの間に繋がりを持つことは非常に重要でした。

Q)日本の来場者へのメッセージにもなり得る?

ーBernardo ポルトガル館には2つの展示室があります。最初の部屋には5つの島があり、それぞれの島で常に海というテーマに繋げています。最初の島には、日本で最初の地図があります。これはポルトガルの船乗りによって作られました。2つ目の島では南蛮屏風を見ることができます。これはポルトガル人が種子島に到着した様子を描いています。

3つ目の島では、ご存じの通り、現在日本には250語のポルトガル語由来の言葉があります。「てんぷら」「コップ」「パン」「オルガン」などです。4つ目の島では、海に応用されたポルトガルの技術を紹介しています。そして最後の5つ目の島では、ポルトガルは97%が海であり、本土はわずか3%であることを示しています。このように最初の部屋では、常に海によって繋がっていることがわかります。

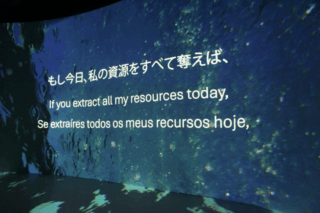

そして2つ目の部屋には、2つの没入型ビデオがあり、海と来場者の対話を描いています。

その部屋から泣きながら出てくる人がいるのですが、彼らは、海が自分たちに語りかけ、海に関する問題の緊急性を説明しようとしているというメッセージを本当に理解してくれたのです。

Q)「天ぷら」はポルトガル語なのか?

ーBernardo はい、ポルトガル語の単語です。ポルトガルの天ぷらが日本に来たのですが、実は、ポルトガル人は天ぷらをインドから持ってきました。インドでは5世紀も前から天ぷらが作られていて、ポルトガルの船乗りが日本に到着したとき、インドから天ぷらを持ってきたのです。そのためポルトガルにも私たちの天ぷらがありますよ。

Q)それが日本に来て、日本の天ぷらになった?

ーBernardo その通りです。私たちのレストランでポルトガルの天ぷらを味わうことができますよ。それを知って来店客は驚きますね。ポルトガル語自体は、1543年に私たちが種子島に到着した当初から日本で使われていました。実は、日本で最初の辞書はポルトガル人によって作られたんですよ。

ただ、ポルトガル館のテーマは「オーシャン・ブルー・ダイアログ」なので、文化的な部分については少し触れる程度で、あまり焦点を当てていません。ですが、言語や共通の言葉といった特定の事柄に関しては、来館者はいつも非常に驚いています。いつもですよ。

Q)ポルトガルは海の守護神?

ーBernardo ポルトガルは、97%が海で、本土はわずか3%です。ポルトガルはヨーロッパの海水の48%を管理しています。つまり、ヨーロッパの海水のほぼ50%がポルトガルの責任範囲なのです。

2カ月前、ポルトガルは海底での採掘を行わないという覚書に署名しました。私たちは2045年までそれを待つつもりです。水中の世界を傷つけないために、どのような技術が開発されるのかを理解したいのです。生態系を理解することは非常に重要です。非常に脆弱な生態系なので、私たちはモラトリアム(一時停止)に署名し、許可しないことにしました。

また、例えばアゾレス諸島では、アゾレス諸島の水の30%がサンクチュアリ(聖域)です。つまり海洋保護区です。1971年には、マデイラ島でヨーロッパ初の海洋保護区ができました。

このように、60年以上もの長い間、ポルトガルは海の問題に非常に深く関わってきました。それは、私たちが持続可能な漁業を好むからだけではありません。私たちは海と特別な関係を持っています。

ポルトガル人は何百年にも渡って世界中を航海してきたので、海に関する広範な知識を持っています。航海術だけでなく、占星術、目的地に到着するための航行方法を理解することについてもです。また、生態系、必要な環境全体についてもです。

そして現在、10~15年前から、ポルトガルは再生可能エネルギーに巨額の資金を投資しています。ポルトガルではエネルギー消費の75%以上が風力、水力、そして太陽光パネルなどのグリーンエネルギーから来ています。もちろん、これは長期的な投資ですが、非常に興味深いのは、政権は変わっても、海に関する政策は長期的に一貫していることです。

Q)ポルトガルの人々は負担が増えるとしても、それを支持しているのか?

ーBernardo 負担が増えることはありません。ポルトガルは海岸線の国で、本土の海岸線は約900㌔㍍あり、目の前に海が広がっています。私たちポルトガルは、世界で2番目に魚の消費量が多い国で。本当に魚が好きです。

そして、私たちは非常に特別な方法で魚を焼きます。世界中の誰よりも私たちの方が上手に魚を焼きます。日本人よりもです。だからと言って食べられる以上に漁をするのではなく、必要な分だけ獲るという非常に持続可能な消費をしています。それが最も重要だと思います。

どの政権になろうと、将来がどうなろうと、私たちは海との関係が非常に重要であることを知っています。

Q)皆がそれを理解しているのか?

ーBernardo 子どもたちが幼い頃から学校で教育を受けています。私の娘たちは今8歳と12歳ですが、5、6歳の頃にはもう海に関する問題をよく理解し、深く関わっていました。若い世代からですね。

Q)日本の海に関しての対応をどう思うか?

ーBernardo ポルトガルと日本は、私たちが思っていた以上に多くの共通点があります。言語だけでなく、歴史、過去だけでなく、私たちが海の未来をどう見ているか、海とどういう関係を持っているかについてもです。日本について、海に関連して言える唯一の懸念点は捕鯨です。例を挙げましょう。

アゾレス諸島では、50年前、捕鯨を行っていました。しかし、私たちはあることを理解しました。その家族を支えるために捕鯨をする必要はない、と。彼らは今ホエールウォッチングで生計をたてています。本当ですよ。彼らは捕鯨をするよりも、ホエールウォッチングと(クジラの)保護をすることで、より多くのお金を稼いでいるのです。アゾレス諸島は、実は私たちの多目的ルームに3日間滞在するのですが、そこに行くと、流れているビデオにたくさんのクジラが映っています。科学的な調査のためだとは知っていますが、それでも、今日のこの世界では、その部分は終わらせるべきだと思います。

Q)パビリオンのデザインに波のようなロープを使うというアイデアはどのようにして生まれたのか?

ーBernardo 今回はこれまでと違い、デザイン、建設、展示、維持管理、そして解体を含む入札を一度で行いました。その入札で、ポルトガル館のテーマは「オーシャン・ブルー・ダイアログ」であると明記しました。

そして、イタリアの建設会社リモンド社が、日本の下請け業者リバース社と共に参加しました。そして彼らは隈研吾氏を起用しました。

リモンド社を含めて8つの入札企業がいましたが、すべてのデザインを見たとき、私たちは最初の瞬間かリモンド社のプロジェクトに恋をしました。しかし、プロジェクトに恋をすることと、彼らが落札するために必要なすべての条件を満たしているかを理解することは別ですが、彼らはすべてのチェックポイントで最高の評価を得ました。

そして私たちは非常に喜びました。なぜなら、デザインは壮麗で、信じられないほど素晴らしいからです。隈研吾氏は私たちのテーマを理解してくれました。だからこそ、私たちは9,974本もの海洋ケーブルロープを使っているし、それらは船同士、そして船と本土を結びつけています。そして興味深いのは、風が吹くと、それらが動き出し、海の動きを彷彿とさせるのです。

来場者はパビリオンに入る前に、中に入ったら何を見るのかをすでに感じ取ることができます。ですから、デザインの観点からは、これ以上幸せなことはありません。

なぜなら、これは持続可能なパビリオンだからです。使用されている全材料の76%以上がリサイクル可能か、万博後に第二の人生を送るものばかりです。ケーブルロープを使って、ポルトガルと日本のアーティストが協力し、芸術作品を制作し、最終的には日本の都市に寄贈する予定です。

そうして、ポルトガル館のレガシーが、日本の多くの異なる都市に残るのです。

Q)皆に知らせたいことは?

ーBernardo このパビリオンは、訪問者に知識を提供し、彼らが学び、存在できる安全な場所を提供することを考えて設計されています。世界全体が不確実性、関税、戦争といった困難な時期にある中で、文化や視点を交換する場所であることは非常に重要です。そして、最終的には、私たちのテーマである「オーシャンブルーダイアログ」を比喩的に表現することで、訪問者にとって安全な港でありたいと考えています。

ポルトガルパビリオンは、海一色。あらゆることが「海」に繋がってできていることがよくわかった。日本とも500年以上も付き合いがある国でもあり、何かと親近感が湧く。ポルトガルが海の環境保全にどれだけ努力しているかが良く伝わってきたし、彼の話を聞いていると、日本も海に対してもう少し大局を見て行動すれば良いのに、と思ってしまった。