コミュニケーションライター/黄本恵子

「何かあったらすぐ親に相談してしまう」「自分の考えよりも親の意見を優先する」「困ったことがあれば親に助けてもらうのが当たり前」―心当たりはありませんか? 親との関係が良好なのはすばらしいことですが、あまりに依存的だと、異性との関係に悪影響を及ぼすことになるかもしれません。

●「妻が出産後、実家に頻繁に入り浸るようになった。父親としての存在意義を見出すことができず、妻への愛情も薄れてしまった」

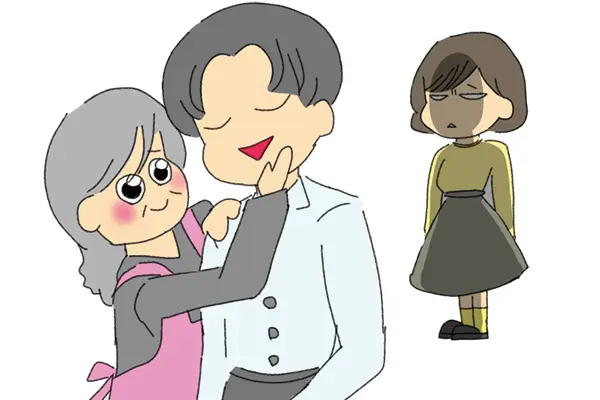

●「夫はなんでも自分の両親の言う通りにする人。そのうち義両親が住居や子育てに口を出してくるように…。いつも親の言うことにYESマンの夫に心底ウンザリしている」

このように、パートナーの実家依存にイライラ・モヤモヤを抱えて過ごしている人は少なくありません。結婚生活が破綻し、離婚になったケースもあります。

こうした実家依存の背景にあるのは、自分への自信のなさと精神的自立の未熟さです。自信がない人にとって、親はいつも判断基準を与え助けてくれる〝絶対的な存在〟であり、不安や迷いが生じたときに最も頼りやすい相手です。

また、支配的・高圧的な親のもとで育つと、「親に逆らうのは悪いこと」「どうせ自分の意見は受け入れてもらえないし」といった思い込みが強くなります。そのため、恋愛や結婚といった場面でも、親の顔色をうかがいながら行動するようになります。

そして、結婚・出産・子育てといったライフイベントは、大きな変化と不安を伴います。密着型の親子はより強く結びつくようになる、というわけです。

自分が実家依存の傾向があると感じる人は、精神面でも生活面でも自立に向けて一歩踏み出すことが大切です。最初からすべてを親に頼らずに生きるのは難しくても、「これは自分で決めてみよう」「まずは自分の考えを優先してみよう」といった小さな挑戦を積み重ねることが、自信や判断力を育てる第一歩になります。

一人暮らしは特におすすめです。物理的に距離を取ることで、精神的にも距離が生まれやすくなるからです。食事、洗濯、生活費の管理など日々の暮らしには、無数の〝自分で決める〟機会が存在します。こうした経験を通じて「自分の人生は自分で動かせる」という実感が育ち、自信の回復に繋がります。

親と距離を取ることは、親を否定することではありません。むしろ、親と自分の人生を切り離して考えられるようになることで、親との関係もより健全で大人同士の対等なものに変わっていきます。

「親の意見は参考にする。でも、自分の人生は自分で作っていくものだ」という意識は、自分自身を大きく成長させてくれます。そして、パートナーとの新しいきずなを強く結びつけてくれることでしょう。

黄本恵子(きもと けいこ)

大阪市出身。1980年生まれ。関西大学社会学部卒業。心理学について学びを深め、人間関係に悩む人々のカウンセリング業務に従事。その経験を活かし、家族間や男女間のコミュニケーションについての記事を大手WEBマガジンにて執筆。ビジネス書の編集・執筆協力にも多数携わる。米国NLP協会認定 NLPマスタープラクティショナー。

〈メディア出演〉ニュース番組『新・情報7daysニュースキャスター』に出演。「高齢者の親に免許返納を促す伝え方」についての記事が反響を呼び、取材を受ける。朝の情報番組『ビビット』に出演。「2歳児ができること」について紹介した記事が取り上げられる。