「読書は好きですか?」学校の授業や宿題で作文が出たとき、「何を書いていいのわからない」という経験はないですか? 算数や理科だと答えが決まっているけど、国語ってどうやって勉強したらいいんだろう。大人は「本を読みなさい」というけれど…。

実は、読書や作文にはスキルアップできる「型」があったんだ。履正社中学(豊中市)は、読書や文章を書くスキルが学べる「言語技術」という授業があるんだ。この授業で「型」を身につければ、本を早く読めるようになって作文を書くときも大活躍。先輩たちの教室に潜入したよ。

間違いを恐れず発言 本1冊を読み解く

1年B組で、本を丸ごと分解する〝丸本〟授業を見学。授業で使う本「飛ぶ教室」は、ドイツの高校1年生がクリスマス休暇までに学校でお芝居をすることになり、練習の間にさまざまなトラブルが発生するという物語。

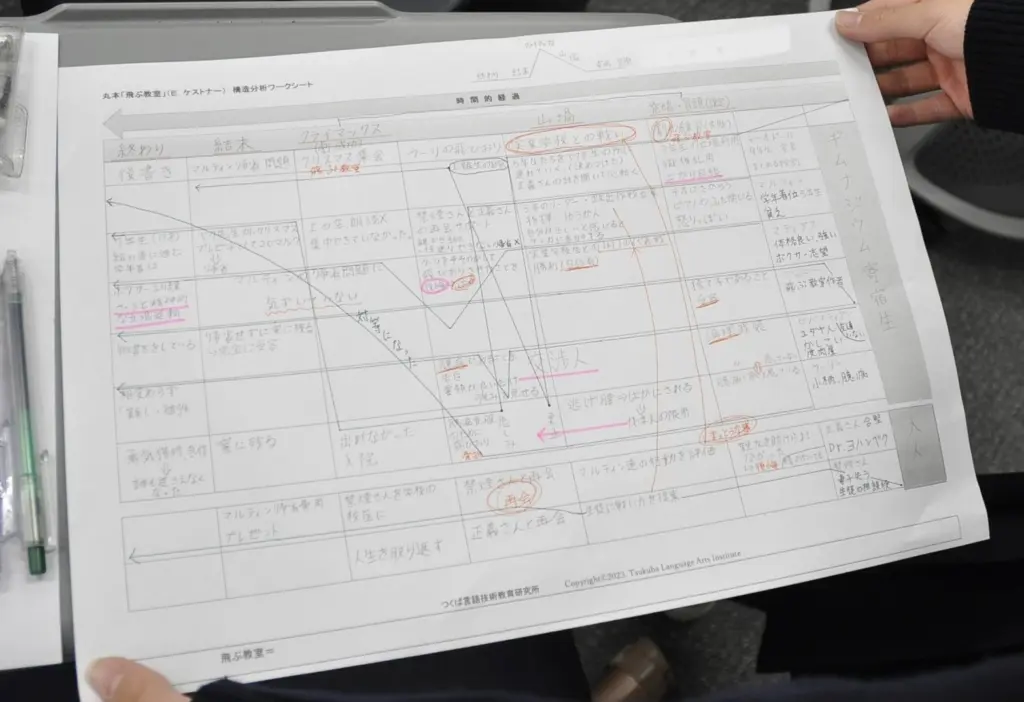

はじめに、授業を担当する篠岡副校長が「物語の全体構造をやりますよ」の一言から、物語の冒頭→発端→山場→クライマックス→結末、と物語全体の流れを把握していく。

本の主要人物は8人と多いぞ。篠岡先生は、「不遇を乗り越えたジョニーの物語前の設定を思い出して」「ウーリーは事件とどのように関わった?」と問いかけ、生徒のみんなが読書を思い出し、発言しながら物語を分解していく。篠岡先生は、「間違いを恐れないで。自分の回答が『なんでそうなのか』と、説明できることの方が大切です」とにっこり話す。

最後は、本のタイトル「飛ぶ教室」がどういう意味を持っているのか? 作者は「何を伝えたかったのか」という核心に迫っていたぞ。

コツさえつかめば、小論文が書ける

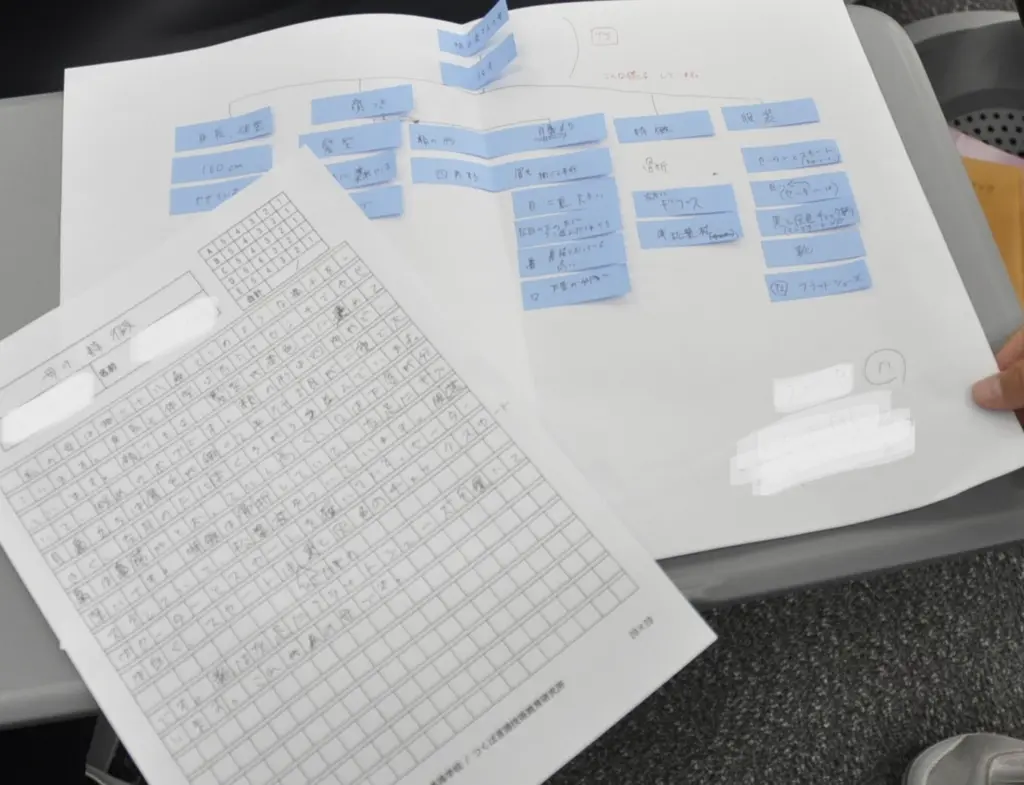

次に2年B組の授業をのぞかせてもらった。人物のイラストを見ながら、言葉で人物の特徴を説明する「人物描写」だ。

まずはイラストの年齢や身長、顔の特徴、服装、くせを付箋に書き出していく。そして三森先生が「どの順番に並べるといいですか?」と質問。

人物の大きな特徴の「僕の姉」「中3 15歳」から、身長、顔、くせ、服装と枝分かれしていく「パラグラフ」を作っていく。そして完成したパラグラフをもとに、400字詰めの原稿用紙に文章を書きこむんだ。

普段、人の特徴を他人に伝えるときどんな風に説明しているだろう。「かわいい」「かっこいい」とか、自分の感想から説明していないかな? 授業の目的は、見たままの事実を言葉にする作業で、意外と大人でも難しいんだ。でもこのコツが使えるだけで、自分が観察した客観的な情報を論理的に伝えることができるようになり、作文や小論文を作るときに役立つぞ。

実は、この「言語技術」教育はサッカーやバスケットボールなどのプロスポーツの世界や、企業にも取り入れられているんだよ。

保護者の皆さまへ

履正社は1年に3冊、6年で18冊の本を読みます。言語技術教育を「学力の土台」と位置づけ力を入れています。文章を構造化して、論理的に理解する力は理系・文系を問わず必要です。結果、根拠を持って自分の意見が伝えられるようになる。これは訓練すれば誰でも身に付けることができます。

<取材協力>履正社中学校/豊中市長興寺南4丁目3-19