福島伸一理事長は長崎市で生まれ、高校までの18年間を故郷で過ごした。中学2年生のとき、担任の教師から不登校の同級生を毎朝迎えに行くよう言われ、片道10分の遠回りを半年間続けた。「その日々の中で、相手の事情に寄り添い、行動で支えるという感覚が自然と身についたのだと思います」。先生は、福島少年の責任感ある誠実な資質を見抜いていたのだろう。

京都大学の法学部卒業後、1971年、松下電器産業(現パナソニック)に入社。創業者である松下幸之助の「企業は社会の公器である」という言葉は、のちの関西国際空港社長・大阪国際会議場社長を経て大学経営へ向かう長い道のりの羅針盤となる。

「対話と挑戦」が、福島理事長の信条だ。2023年から理事長を務める大阪公立大学では、就任直後に5つのキャンパスを回り、15の研究科長・1学域長と意見交換を重ねた。「大人数の会議では拾えない本音を掬い、課題の方向性と目標を握り合わせる。できない理由ではなく、どうすればできるかを常に考えています」。民間企業のスピード感と大学の公共性を融合させ、組織を動かす。学外出身の理事を4人迎え入れ(内3人が女性)、外からの風で組織の視界をひらいたのも、「社会の公器」としての態勢づくりだろう。

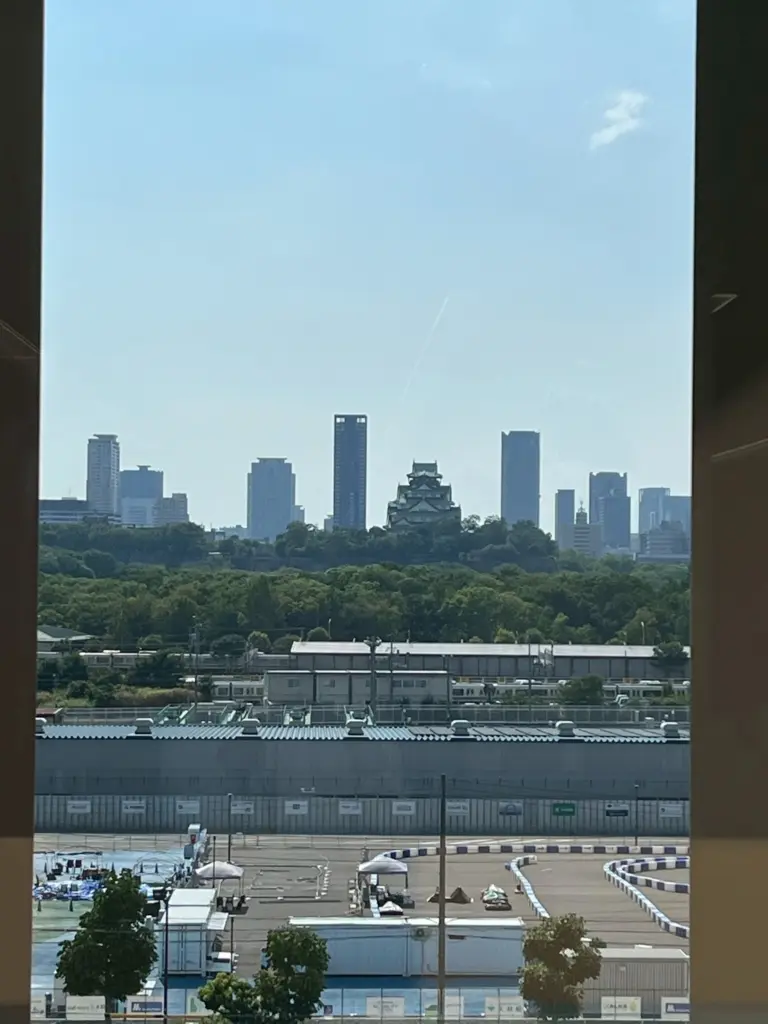

「社会の公器」をかたちにする場が、夢洲―中之島―森之宮の大阪の東西軸と京阪名エリアとの要に立つ森之宮キャンパスだ。2025年9月に開かれるこの13階建てのキャンパスのコンセプトは「知の森」。吹き抜けのピロティを支える真っ白な「樹形柱」は都市の空に伸びる大樹のように枝をひろげ、これから芽吹く対話や研究を静かに抱きとめる。大阪の東側エリアのまちづくりの中核として、学生や研究者だけでなく、企業や行政、住民の知恵が交わる拠点をめざす。「スタートアップや社会人の学び、学部をまたいだ研究も推進する計画なんです」

医学部、工学部、獣医学部の協力や、経営学研究科による社会人向けの大学院など、学内外の垣根を越えた試みが芽吹き始めている。「森之宮キャンパスは『知の森』がコンセプト。大阪における知の拠点として総合知を結集し、多様性を豊かに育む、社会と呼吸する大学にしていきたい」

福島理事長の根底には、一貫して「長崎愛」が流れている。長崎県観光大使や企業誘致推進委員として、故郷の価値を高める活動を続けているのだ。「地元の行政や企業は、そのよさに気づかないことが多い。外からの視点を伝えることで、長崎がもつ魅力を、より多くの方々に発信してくれることを願っています」

中学時代の10分間の遠回りは、いまも続いている。自ら迎えに行き、対話をして、次のドアを一緒に開ける。2025年9月、「対話と挑戦」の一歩目が、あらたに森之宮キャンパスで始まるのだ。

インタビューの終わり、福島理事長は静かに言った。「年齢を重ねるほど、ふるさと愛は強くなっています。長崎での日々が、民間での仕事に活きた。今度はその経験を、大学に注ぎたい」

著者とのツーショット撮影では、「握手しましょう!」と手を差し伸べてくれた。そのてのひらは、海風に磨かれた長崎の港町のようにあたたかく、力強かった。

知から知が芽生える森のキャンパスへ10分間のとおまわりして

【プロフィル】歌人 高田ほのか 大阪出身、在住 短歌教室ひつじ主宰。関西学院大学文学部卒。未来短歌会所属 テレビ大阪放送審議会委員。「さかい利晶の杜」に与謝野晶子のことを詠んだ短歌パネル展示。小学生のころ少女マンガのモノローグに惹かれ、短歌の創作を開始。短歌の世界をわかりやすく楽しく伝えることをモットーに、短歌教室、講演、執筆活動を行う。著書に『ライナスの毛布』(書肆侃侃房)、『ライナスの毛布』増補新装版(書肆侃侃房)、『100首の短歌で発見!天神橋筋の店 ええとこここやで』、『基礎からわかるはじめての短歌』(メイツ出版) 。連載「ゆらぐあなたと私のための短歌」(大塚製薬「エクエル(EQUELLE)」)