昨年の出生数が68万人台にまで落ち込み過去最少を更新した。国力の低下を招く人口減の対策として、東京一極集中の是非や移民の議論が白熱している。

出生数過去最少 止まらない人口減

東京集中の是非、移民議論─日本はどこへ向かうのか

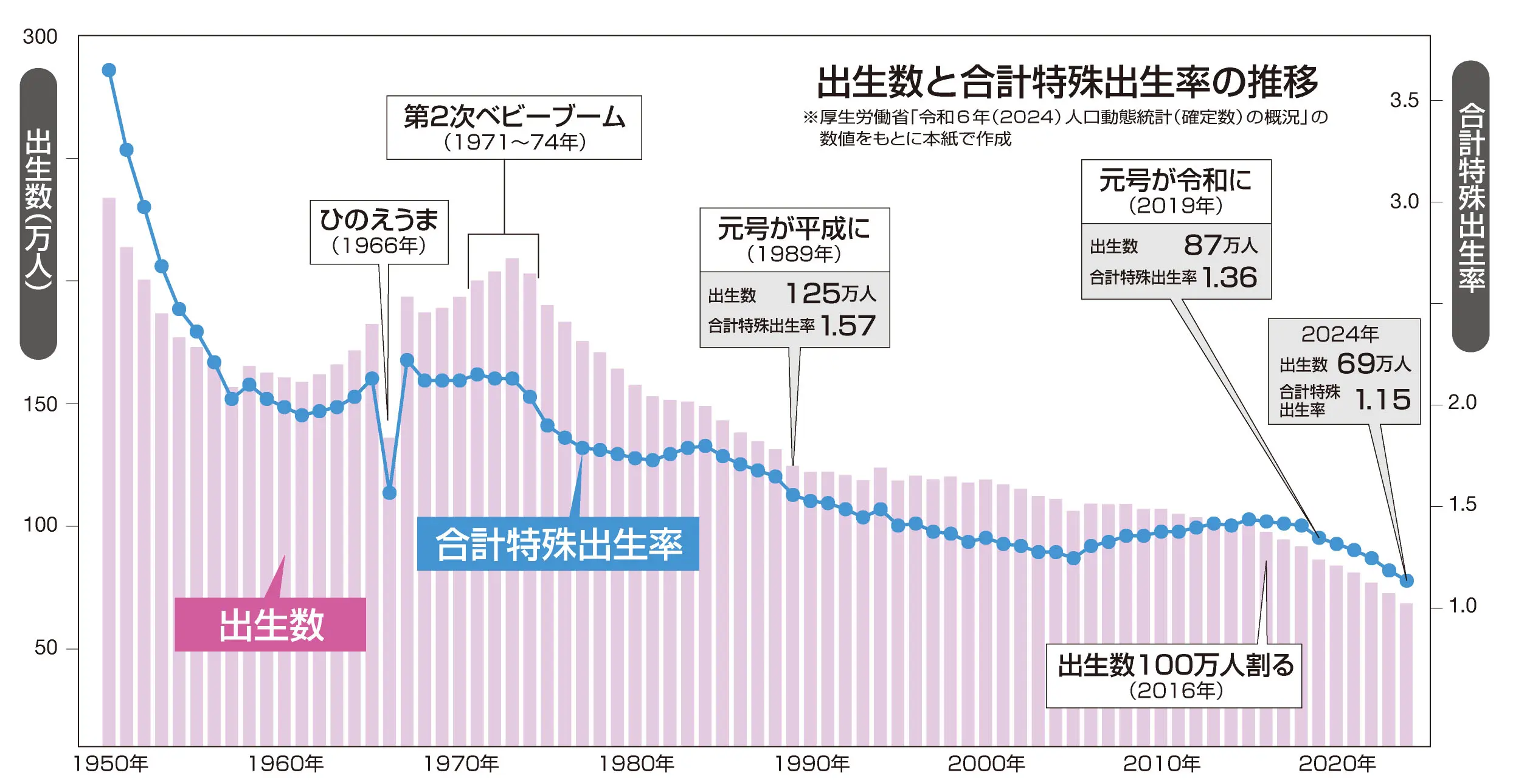

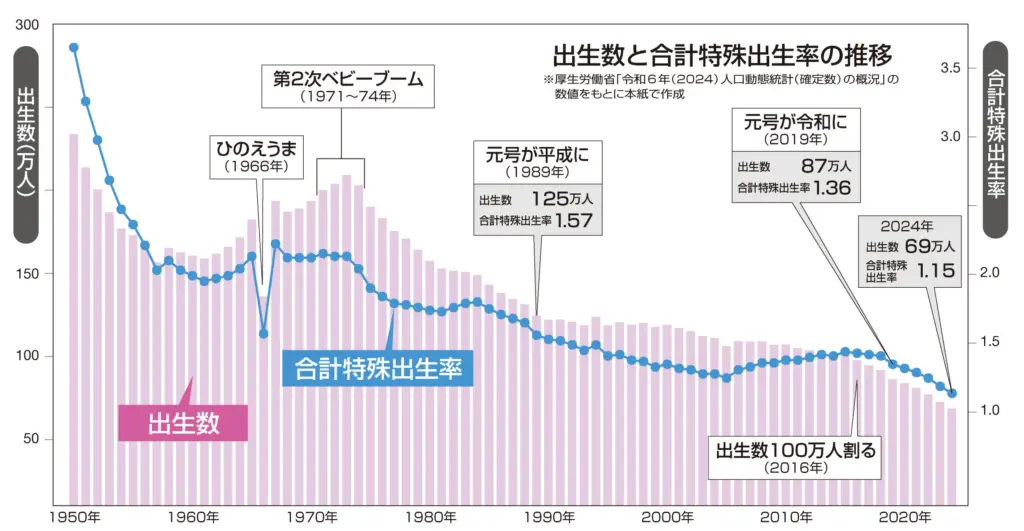

厚生労働省が9月16日に発表した2024年の人口動態統計。出生数は前年より4万1115人減り68万6173人。1899(明治32)年の調査以来最少となった。 (加藤有里子)

出生数が過去最少となった一方で、死亡数は160万5378人と統計開始以来最多となり、前年よりも2万9362人増加した。死亡数は2021年以降、増加傾向が続いており、その流れが鮮明となった。死因は悪性新生物(がん)、心疾患、老衰が上位を占め、脳血管疾患や肺炎が続いた。また、近年の異常な暑さで熱中症による死亡が増加し、24年は2160人と初めて2000人を超えた。

東京一極集中による人口減少加速か?

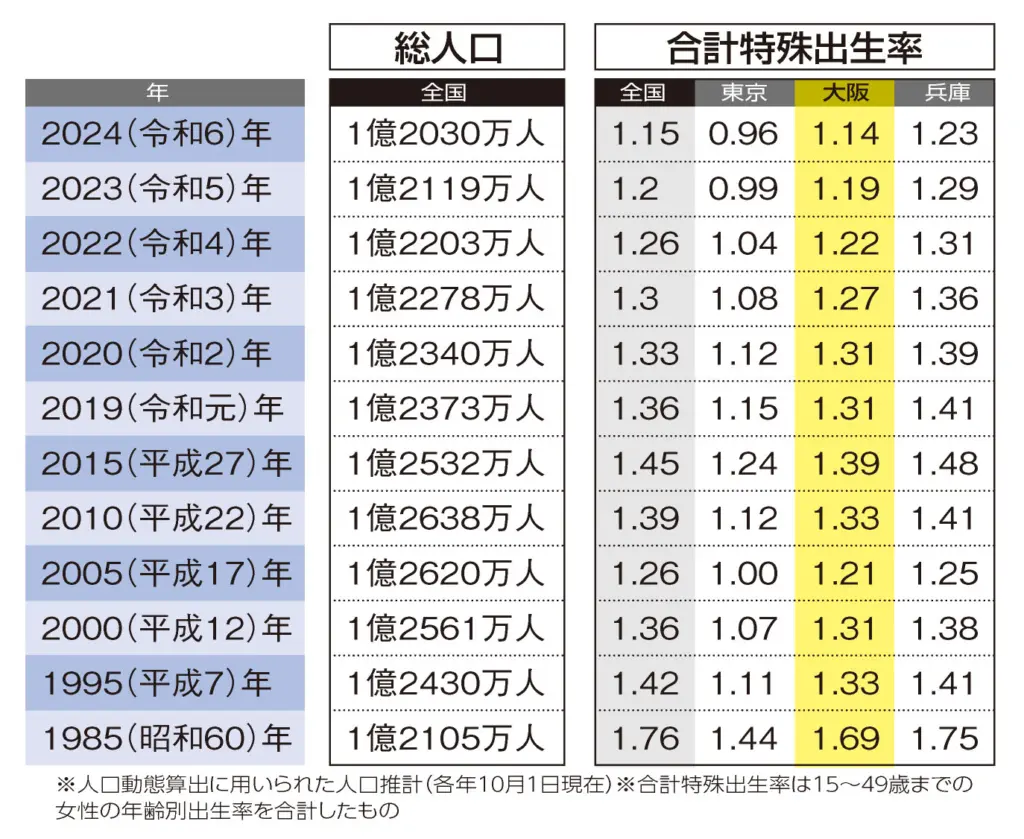

総務省統計局の推計によると、日本の総人口は1億2029万5592人(24年10月1日現在)で、08年をピークに減少が続いている。出生数の減少と高齢化による死亡数の増加が重なり、自然減は加速している。

女性1人が一生に出産する子どもの数を示す合計特殊出生率は1・15で過去最低を更新。なかでも東京都は0・96と、23年に続いて1を割り込み全国最低。大阪府も1・14で全国平均をわずかに下回った。

住宅コストが子育て世代に負担

東京一極集中が続いているが、東京圏では住宅コストの高さが子育て世代の大きな負担となっている。

不動産経済研究所の調査では、東京23区の新築分譲マンションの平均価格が上がり続け、23年からは1億円超となっている。また、賃貸住宅の平均賃料を比較すると、新宿区の3LDK・4K・4DKは約45万円、4LDKでは約96万円に達している。

一方、大阪市中央区は前者が約22万円、後者は約33万円と大差がある(全国宅地建物取引業協会連合会が運営する「ハトマークサイト」調べ)。

住宅費が高騰する東京では、広い住まいを確保しにくく、子育てコストが重くのしかかる。進学や就業機会を求める若者の流入が続く一方で、結婚や出産をためらう要因になりやすい。こうした一極集中の構造が、出生率の低下と人口減少の加速に影を落としている。

少子高齢化の進行と地域間の人口偏在が重なる中、日本の人口構造は転換期を迎えている。都市集中のあり方を見直しつつ、少子化対策と地域の持続性をどう確保するかが問われている。

もっとも、「東京に人口が集まるから少子化が進む」という議論は東京都自身は強く否定している。婚姻率や有配偶出生率は全国平均を上回り、少子化の直接原因ではないとの立場だ。また、東京の人口増加の95%は外国人によるもので、特に若年層で外国人人口の割合が急増しているとしている。断言はできないが、就学などで上京したが、住民票を移していないことも考えられる。

地方に産業創出し海外から人材呼べ

東京一極集中を問題視するのではなく、国と地方が連携して新たな産業や雇用を創出し、海外から投資や人材を呼び込むことで地域を活性化すべきと主張している。

人口減は国力の低下を招くと、外国人受け入れの議論も広がるが、特区民泊の問題や「経営・管理ビザ」の要件の見直し強化が図られているように、文化の違いなど社会的摩擦など問題も山積みだ。

都市と地方、国内と海外のバランスをどう描くか。日本の将来像を読者一人ひとりが考える時に来ているのではないか。