「We are ONE」というコンセプトでラトビアとリトアニアが共同で出展しているバルトパビリオン。以前にもパビリオン自体を取り上げているが、今回はラウラ・スラヴィニャ(コンセプトデザイナー)とアーサー・アナルツ(アーティスト、デザイナー)によるパビリオンガイドツアーがあるということで、改めてバルトパビリオンを訪問し、二人のガイド付きツアーに参加してみた。

結果は、館内を見て回るだけではわからない制作の裏側など様々な気づきや発見がある時間になった。

エントランスファサード

ツアーは、パビリオンの外から始まり、エントランスのファサードの紹介からスタート。

このエントランスのファサードには、4言語で意味深い言葉を映し出すスマートガラススクリーンが設置されている。日本の伝統的な障子を思わせる格子柄になっていて、来場者が列に並んで入館を待つ間、「共同体」「自然」「世界」「共創」「自由」「地球」といった言葉をラトビア語、リトアニア語、日本語、そして英語でインタラクティブに読むことができ、パビリオンのテーマや言語への短い導入となっている。

スマートガラスに電気や熱で信号を送ることで、ガラスの透明度を変化させて、後ろに隠された文字が見えたり見えなくなったりする仕組みだ。これはテクノロジーと自然、そして人間がうまく協力した結果だといえる。パビリオンを構築した際のアイディアは自然とテクノロジーの融合だったが、この3つの要素が活用されることが大切で、どれかが抜けてもうまくいかないという。

両国はそれぞれの言語を持っているが、以前も紹介したが、バルトパビリオンの中では英語が共通言語として使われている。どちらの言語も世界一古い言語に数えられ、他の言語とは全く違った言語なのだ。

また、それぞれに使う言語は違っても、ウェルビーイング、サステナビリティー、ヒューマニティーは人々にとって大事なものだという思いは同じだということも伝えている。

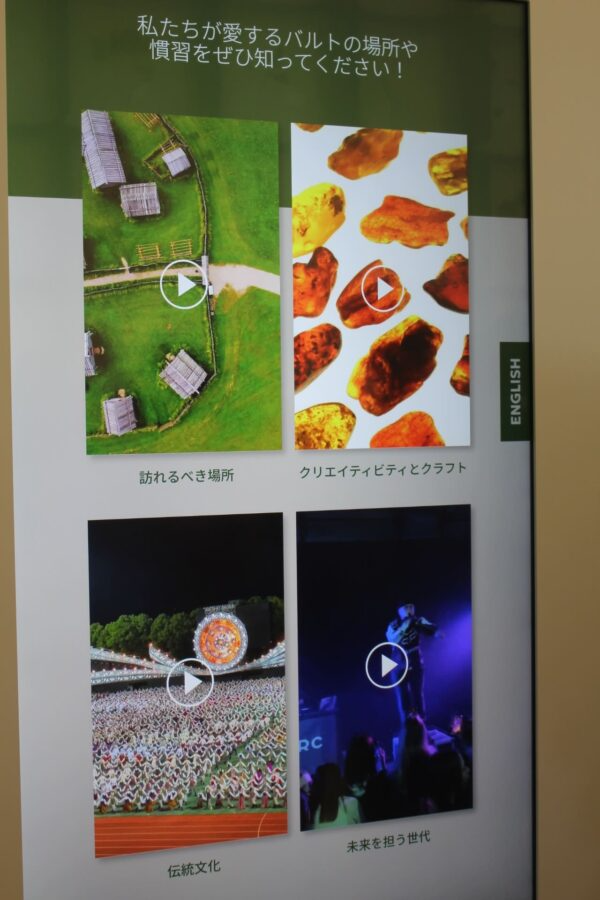

映像による物語

パビリオンに入ってすぐ出会う映像コンテンツは、一般の人たちが撮影した映像をSNSなどを介して集めたもの。プロではなく、一般人が各々が自由に撮影していた映像を集めて紹介しているので、両国の本当の姿がみることができる。

〝参加型植樹プロジェクト〟

このパビリオンの中で、最も人気なのが木を植える「参加型植樹プロジェクト」という取り組み。ラトビアでは国土の半分以上が森や森林で覆われていて、それを守るのはとても重要なこと。パネルにタッチして好きな木の種類を選んで登録すると、現地で実際に選んだ種類の樹木の植樹をしてくれ、その後、その木が育っていく様子を情報で追うことができる。

この取り組みは、ライフサイクルアセスメント(LCA)に繋がっている。パビリオンのライフサイクル全体(製造、6か月の運営、解体)を対象としたライフサイクルアセスメント(LCA)の結果、9万6,056.44㌔㌘のCO₂換算排出量があることがわかっていて、その主な要因は航空輸送。

しかし、パビリオンの植樹プロジェクトによって、このカーボンフットプリントは十分に相殺される。4月23日には、大阪の「絆の森」がラトビア‧テールヴェテ州立森林自然公園で開園し、その「絆の森」は遠く離れていてもバルトパビリオンの一部となった。

植樹された樹木(カバ8万9,304本、マツ 11万6,399本、トウヒ 6万5,148本)によって吸収される炭素を考慮すると、総炭素収支は –2,23万4,520.75㌔㌘のCO₂換算となり、実質的に二酸化炭素排出を大幅に削減している計算になる。

パビリオン内でパネルにタッチしているだけではピンとこないが、裏では温暖化対策としてCO₂の排出量を大幅に削減しているのだ。

天然の薬局

バルトパビリオンの中心は天然の薬局。

20人以上の植物採取担当者がバルト地方で採集してきた草原植物約300種類を集め、採取後に乾燥させて日本に持ってきている。展示されているそれぞれの植物の情報が提供されているので、その特性について学ぶことができる。

世代を超えて受け継がれてきた薬効は、健康やウェルビーイングに関する知見を提供し、伝統的な知恵は両国の民間伝承に広く記録されており、現在ではイノベーションの分野としても発展し、製薬やバイオコスメ産業に貴重な知見となっている。

植物は、それぞれ違う地域から集められてきている。「興味のある植物があれば、その説明を読んでもらえれば構いません。また日本にもある植物もあるので、そういうことにも気づいてくれるとうれしいです。もちろん、説明書きを一つずつ読んで行くことは可能ですが、そこは来館者の自由で、気になるところだけでも読んでくれたら嬉しい」という説明がアーサー・アナルツさんからあった。

ここに展示されている植物は、バルトの人々にはとても大切な植物で、過去には薬草として使用していて人々はそれに助けられてきた歴史があることから、「自然から学ぶこと、過去から学ぶことは大事で、それらを知ることで生命を守ることが可能になる」ということを伝えている。

また、自然に意識を向けていくことが大切なので、ここの展示では、それぞれの植物の細部までじっくり見ることができる。細かいところをわかりやくす見せるためには、テクノロジーと人間の協力が大切で、光の反射を抑えるスマートガラスの凸面加工技術もその一つだ。

〝絆の壁〟

館内の一番奥にある緑の大きな壁は「絆の壁」と呼ばれるもの。伝統、自然、そしてテクノロジーが融合させたものがこの「絆の壁」なのだ。

緑色の壁は、その色で人をリラックスさせ、ガラスの表面を持つこの壁をテクノロジーの力で冷やしていくと、ガラスの表面に接する空間にある空気中の水分が冷やされて水滴ができる。それを利用して、来館者が絵を描いたりして楽しめるようになっているのだ。

よく聞かれるそうだが、これは水を流している訳ではなく、室内の空気から水分を作り出していて、テクノロジーで自然の仕組みを利用しているのだ。

この「絆の壁」を考え出したアーサー・アナルツさんは「多文化のバックグラウンドを持つ人たちが集まるイベントなので、誰でもわかるインスタレーションを作ることを目指した。ここにくれば、誰でも好きなことを描けて、それが数分の内に消えてなくなってしまう。老若男女関係なく、国籍や出身も関係なく、誰もが同じことを体験できるが、そこから得る感情は人それぞれに違っているはず。この世に自分が存在していることを感じてもらえるとうれしい」とその思いを伝えてくれた。

とにかく五感を刺激させたいと考えたので、植物を見る、画面を触る、自然から録音したバルトの音とバルトの音楽を聴く、サステナビリティーを大事にしたコケや霧、松などの匂いを再現した香りを匂う、と様々な刺激を用意している。「また好奇心が旺盛なら、壁を舐めてみるのもあり。オススメはしませんが・・・」ということだった。

また、「このパビリオンにきたら、この「絆の壁」というスペースで座ってリラックスして欲しい。万博会場はとにかく忙しいので、ここにきたらゆっくり何もせずにくつろいでほしい」とも語っていた。

マスコット ・バラビちゃん

バルトパビリオンには、バルトの森の本質を体現する、きのこをモチーフにした親しみやすいマスコット 「バラビちゃん」 がいるが、バラビちゃんは森から来た自然のアンバサダーなのだ。

きのこはこの地域で人気のある山の幸で、きのこのレシピが100以上あり、バルトの人はきのこが好きでキノコ狩りによくいくという。同時に、きのこは幸運のシンボルともされている。名前の「バラビ」はラトビア語とリトアニア語でポルチーニ茸を意味するそうだ。

バラビちゃんはまた、菌類が菌糸によって森全体の生態系を地下でつなげているように、人々が世界中でつながっていることを思い起こさせる役割も担っている。お腹にはバルト地域で唯一育つヘーゼルナッツを抱えており、来館者はバラビちゃんのお腹をなでることで、バルトの森の魔法を分かち合うことができるのだ。

最後の辺りに、ラトビアとリトアニアについて、別々に紹介されているが、パビリオン内は二つの国を分け隔てなく一つとして展示し、この最後の部分だけを各国に振り分けている。

ラトビア

ラトビアは、まさに森と湖の国で、伝統や自然との深い繋がりを大切にし、多くの遺産も残している。

経済発展を追求する中で、ラトビアはイノベーションを中心課題と位置付けていて、スタートアップ、研究開発(R&D)、そしてスマート分野といった高付加価値でダイナミックな産業に重点を置き、ビジネス環境を積極的に整備している。そうした分野には、バイオメディシン、情報通信技術(ICT)、スマート素材、スマートエネルギーがある。

ラトビアはデジタル·イノベーションの先進国であり、完全にデジタル化されたビジネス環境を有している。起業家はオンラインでわずか10分で会社を設立でき、電子署名の普及や完全オンラインの税務申告により、手続きは効率的かつスムーズに行え、ラトビアは「世界で最もスタートアップに優しい国」といわれている。

リトアニア

リトアニアは、バルト三国の中で最大の国で、多層的な文化遺産と手つかずの自然が見事に融合する国。ユネスコ世界遺産に登録されているヴィリニュス旧市街や、松林と巨大な砂丘が織りなす美しい半島「クルシュー砂州」は、その代表例。人口わずか290万人ながら、800以上のスタートアップ企業が存在し、EU域内で最も多くのライセンスを持つフィンテック企業を擁している。さらに、バイオテクノロジー、サイバーセキュリティ、レーザー技術といった先端産業も発展している。

首都ヴィリニュスは、持続可能性への取り組みが高く評価され、2025年には「欧州グリーン首都」に選ばれている。市域の60%以上が緑に覆われ、市民のほぼ全員が300メートル以内に公園を有していて、植樹や再生可能エネルギー利用、地域主体の都市緑化を推進する「グリーン·ウェーブ」などの施策を通じ、2030年までに気候中立都市を実現することを目標に掲げ、ヨーロッパの持続可能都市のモデルとなっている。

「世界幸福度報告」によると、2024年にはリトアニアの30歳未満の若者が平均7.6点(10点満点中)を記録し、世界で最も幸福な若年層とされている。国全体としては19位にランクインしながらも、若者世代は未来への希望の象徴として輝きを放っている。

キューブでバルト地域のハーブティー試飲

パビリオンの建物は、ぐるっと一回りできるようになっていて、その中にキューブと呼ばれる四角で区切られたスペースがある。中には大きなモニターがあって映像が流れているが、それ以外にはバラビちゃんの好きなものが展示されている。

ガイドツアーの説明が一通り終わったところで最後に、このキューブの中でバルト地域で取れた植物を使ったハーブティーの試飲会があり、ほっこりする瞬間だった

ガイドツアー終了後、ラウラ・スラヴィニャさんを取材していた際に、彼女が「山がないこと以外は、四季があるなど多くの共通点があるし、ラトビアと日本は1万1000キロ離れているけど、一つの国を挟んで隣同士」だと教えてくれた。この発想はとても面白い。

バルトパビリオンの展示でどうしても目が行くのが、植物をガラスケースに入れて展示している部分。そのため自然というテーマに引きづられて鑑賞して行きそうだが、実はその裏では、館内のあちこちにテクノロジーが活用されていて、自然とうまく絡みあっているのだ。また、過去の経験値を利用して最先端の産業を育成していたり、社会生活に反映させていたりする両国の現場と、展示内容が綺麗に結びついていることがとてもよくわかるガイドツアーだった。

「バルト三国」として一括りにして社会科の教科書に出てきたリトアニアとラトビアは、歴史と豊かな文化を持った国で、同時に実は世界最先端に進んだ国だということがよくわかった。

ラウラ・スラヴィニャさん、アーサー・アナルツさんから貴重な話しを聞くことができた。閉幕までにまた彼らが来日して、同様のツアーを開催してくれることを期待したい。