自宅の照明に「蛍光灯」を使い続けていないだろうか。国際条約に基づき、蛍光灯の製造と輸出入が2027年末までに段階的に廃止される。このため、早い時期に生産を終了させるメーカーもある。今回は廃止の経緯や我々が取るべき対応について解説する。

蛍光灯には微量の水銀が含まれ、破損や廃棄の際に環境や人体への影響が懸念されている。こうしたリスクを背景に、23年の「水銀に関する水俣条約」で、国際的に水銀使用製品の段階的な削減が決定した。

一般照明用蛍光灯を製造するメーカーはパナソニック、東芝ライテック、ホタルクス(旧NECライティング)の3社のみ。パナソニックと東芝ライテックは27年9月末まで、ホタルクスは同12月で生産を終了することを発表しているが、状況次第で早まる可能性もある。

対象となるのは全ての一般照明用の蛍光ランプ。製造と輸出入が禁止となるが、使用や在庫の販売・購入は問題ない。ただ、各社が生産を見送るため、今後は入手が難しくなるうえ、期限が近づけば切り替え需要で、LED製品の確保や工事の手配が難しくなるかもしれない。すでに「蛍光灯が禁止になるから今すぐ工事を」と迫る営業電話を受けたケースも。大阪市北区のエスケー不動産管理のもとには、アポイントを取る連絡が入ったという。制度を逆手にとった過剰な勧誘には注意が必要だ。

「知っている」は6割

パナソニックが今年3月に行ったインターネット調査では、蛍光灯の製造・輸出入禁止について、「知っている」と回答した割合は約6割だった。製造・輸出入禁止を知っても46%が「特に何も行動しなかった」と答え、「すぐにLEDに交換した」のは7%にとどまる。また、「27年の製造終了以降も使い続けたい」と回答した人は36%いた。

発火リスクにご用心

LED照明は10年代から普及し始め、日本照明工業会によると、家庭での普及率は5~6割(25年7月現在)。シーリングライトのように天井に配線器具がついていれば本体ごと取り替えるため、自分で交換可能だが、廊下や洗面台、キッチンなどに多い直管タイプは天井直付けが多く、配線工事が必要で、電気工事士による施工が欠かせない。

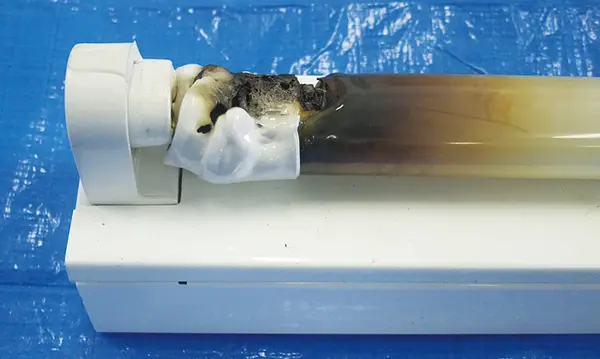

また、蛍光灯機器にはランプだけでなく、器具内に「安定器」と呼ばれる電源が照明器具の「本体側」に内蔵されているため、本体も経年劣化する。20~30年と長期間使い続けると、内部が過熱して黒焦げになったり、最悪の場合、発火するリスクがあるという。

パナソニックエレクトリックワークス社ライティング事業部の営業企画部鈴木勝課長は「ランプだけの交換では、劣化した安定器が残り危険。安全のためには器具ごとLEDに交換してほしい」と呼びかける。

さらに、安定器には複数の種類があり、LEDランプとの組み合わせを誤ると、発煙や発火の可能性があるので注意が必要だ。

計画的に交換を

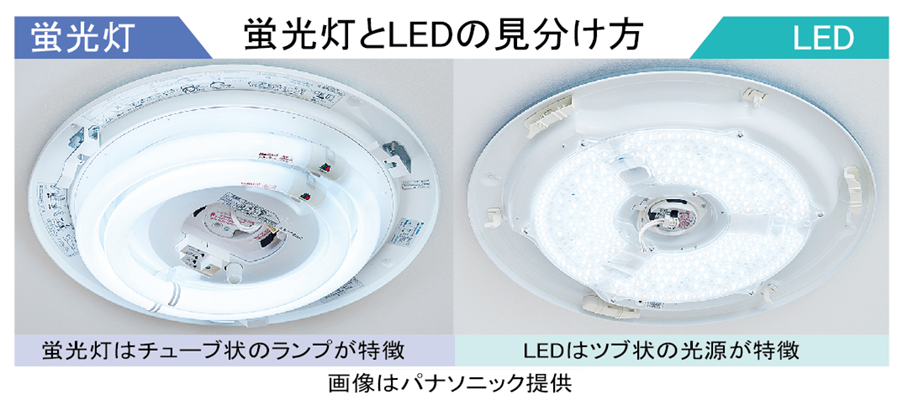

LEDと蛍光灯の見分け方は、形状や品番の確認が有効だ。シーリングライトでは丸型は蛍光灯、粒状ならLEDが多い。直管型やコンパクト形蛍光ランプは「F」から、電球型蛍光ランプは「EF」から品番が始まる場合が多いという。

蛍光灯は27年末で製造が終了し、やがて市場から消えていく。そのまま使い続けることはできるが、期限が近づけば在庫の入手が難しくなり、交換用ランプを探し回ったり、工事会社への依頼が集中することが予想される。正しい知識を持ち、計画的にLED化へ移行していきたい。