大阪府立狭山高校(大阪狭山市)で12月16日、「大学模擬ゼミ」が行われた。同校で3年前から取り組んでいる課題探究型授業の一環。当日は大学の講師などが同校を訪れ、法律や経済、金融など11のクラスに分かれて専門授業を実施。同校の2年生233人はそれぞれ興味のある分野を選択して参加。熱心に授業を聞いていた。

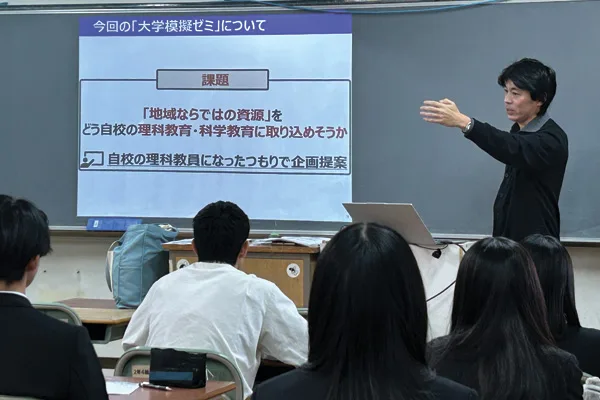

将来、教師などを目指す生徒が参加した教育分野のクラスでは、四天王寺大の仲野純章准教授が「『地域ならではの資源』の理科教育・科学教育への取り込み」をテーマに授業を展開。「新学習指導要領では、地域や社会と関わる授業をしていく流れになっている」と説明したうえで、「みんなが先生なら、地域のどんな部分を教材にして授業を作るか」という課題を提示した。

まずは「狭山市にはどのような地域資源があるか?」という仲野准教授の問いかけに対し、生徒たちからは早速、「狭山池の歴史」や「川の氾濫が地形とどう関係しているか」など声が挙がった。仲野准教授は「さらに内容を深掘りしよう」と、例えば「地域の気象台を訪ねれば、天候や災害に関する地域特有の専門的・具体的な情報を得ることができる」などとアドバイスした。

生徒たちはこの後、5~6人のグループに分かれ、冬休みや放課後を使ってテーマの深掘りや調査を進めながら、プレゼンテーションする地域と連携した授業の内容を煮詰めていく。発表は2月10日に行われる予定で、各グループのプレゼン内容を仲野准教授らが審査。他のクラスも含めて優秀なプレゼンを行ったグループは、3月にSAYAKAホール(同市文化会館)での発表に出場できる。

同校の探究授業全般を担当する秋山平八郎教諭は「卒業した生徒からは『探究授業が一番印象に残っている』と言われることもあり、生徒自身が主体的に取り組むこの探究授業のプロセスが『大学入試の面接にも役立った』という声も多い。今後も探究授業を通じて、生徒たちの主体性を重視した教育を目指していきたい」と話していた。