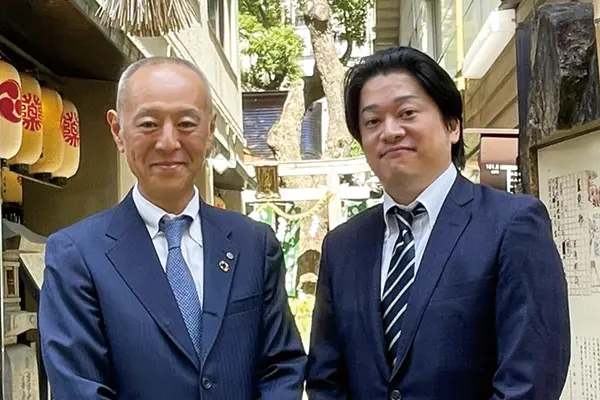

日本には、家の引き出しや棚に“いつもの薬”をそっとしまっておく「常備薬文化」がある。体調がすぐれないとき、災害で病院に行けないとき――そんな“いざ”という瞬間に、家族の安心を支えてくれる存在。その文化を支えてきた代表格が、森下仁丹の「仁丹」と、樋屋製薬の「樋屋奇応丸(ひやきおうがん)」。今回はこの2社のトップ、森下雄司社長(森下仁丹)と坂上聡太社長(樋屋製薬)に、現代のセルフケアやセルフメディケーションのあり方、そして薬づくりへの思いを伺った。

●常備薬に対する考え方について

災害時や医療体制への不安が語られるいま、家庭でできる身近な備えとして常備薬の存在があらためて注目されている。森下氏は、自身の子どもを思い浮かべながら、品質へのこだわりをこう語った。「自分の子どもに安心できないものを食べさせる親はいません。だからこそ、私たちも〝誰の家族に渡っても安心できるもの〟を届ける責任がある。病気を治そうとして口にしたもので体調を崩すことは、決してあってはならない。安心して使える品質を守り抜くことこそが、メーカーとしての誇りだと考えています」

一方、坂上氏は常備薬がもたらす安心について強調する。「子どもは熱を出しただけで痙攣してしまうことがあります。でも、多くの場合は熱を下げるだけで落ち着くことも少なくありません。咳も、咳そのものをやわらげるだけで体がぐっと楽になることがあります。だから、家庭に常備薬があれば、災害時やすぐに受診できないときでも慌てずに対応できるんです」

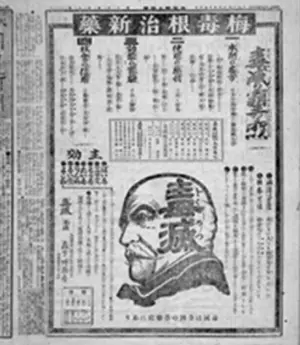

16種類の生薬を配合した医薬部外品の口中清涼剤「仁丹」(販売名:仁丹N)は、1905年(明治38年)に発売された。当時は風邪や食あたりでも命を落とす時代。創業者・森下博が発想したのは、携帯性と保存性に優れた丸薬「仁丹」。その理念は今も息づいている。

●なぜ日本の医薬品は世界で選ばれるのか

最近では、訪日旅行者が日本の医薬品を大量に購入して帰国するというニュースも耳にする。これについて尋ねると、森下氏と坂上氏は口をそろえてこう語った。

「日本の医薬品は、比較的手に取りやすい価格帯でありながら品質が高い。それは〝誰でも安心して使えるものを社会に届ける〟という姿勢が、長く受け継がれてきたからです。また、〝日本製=信頼できる確かなもの〟という認識が広く根付いていることも大きい」

両氏は、こうした評価こそが先人たちの努力によって築かれ、守り抜かれてきた信頼の証だと強調する。その積み重ねが、いま世界からの支持へとつながっている。

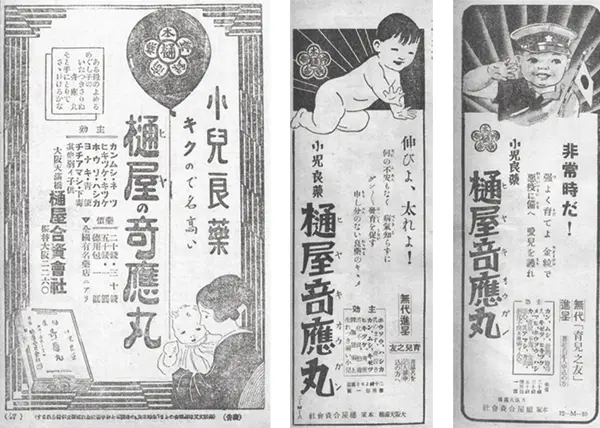

昭和中期ほどの樋屋奇応丸

1622年、初代坂上忠兵衛、大阪・天満で「奇応丸」の創製を開始。江戸初期「奇応丸」は当初高価な薬だったが、粒を小さくして販売したことで庶民にも手が届き、乳幼児も服用できる飲みやすい丸薬となり、その特性は今も受け継がれている。

●今後の課題などは?

世界的に注目を集めている両ブランドだが、国内での浸透度には世代差がある点を両氏は共通の課題として挙げた。特に40代以上の世代には高い認知度を誇る一方で、若い世代には十分に届いていないのが現状だという。

その背景には、かつてのテレビCMが持っていた強いインパクトがある。放送から長い年月が経った今もなお、当時を知る世代の記憶に鮮明に残り、ブランドイメージとして受け継がれている。これは、広告や商品が使われ続けてきた証でもあり、両ブランドにとって大きな資産となっている。

一方で、若い世代では健康への向き合い方そのものが変化している。サプリメントや機能性表示食品への関心が高まる一方、家庭に常備薬を備える習慣は薄れている。こうしたライフスタイルの変化が、世代ごとのブランド浸透度に影響している、と両氏は語る。

●今後の取り組みは?

今後の「仁丹」にプロモーションについて尋ねると、森下氏は「仁丹」の特長に触れつつ、新たな挑戦について意欲を見せる。「お酒との相性の良さを生かし、食後の口臭ケアなど日常の使用シーンで使っていただけるようにしたい。今あるものを大切にしながら、新しいことにも〝オモロく〟挑戦していきたい」と語る。また、仁丹の生薬研究の経験を生かした例が、スティックタイプのレトルトカレーだ。スパイスを生薬の一種と捉え、和漢植物を配合し常温でも固まりにくい植物性油を使った工夫が特徴で、非常時の食事としても役立つ可能性を秘めている。

続いて坂上氏は「実際に赤ちゃんの夜泣きに悩んでいる方は多い。だからこそ商品を知っていただくきっかけとして、妊娠初期から産後まで安心して使える、お肌にやさしい保湿化粧品など、関連のラインナップを広げています。加えて、昔のCMに懐かしさを覚える世代には奇応丸をよく知っていただいています。その方々には、お孫さん世代に向けた提案なども含めて発信していきたいと考えています」と語った。

両社の取り組みは、歴史を紡ぎながら、これからも人々の健康を支える欠かせない存在となっている。セルフケアやセルフメディケーションの考え方を次の世代へつなぎ、日常でも非常時でも「家族の健康を守る力」として、私たちに安心を届け続けてくれるだろう。

※セルフケアは、食事・運動・睡眠など生活習慣を整え、健康を維持・増進すること。セルフメディケーションは、軽い体調不良を市販薬(OTC医薬品)で正しく手当てし、自分の健康に責任を持つことを指す。いずれも新しい概念ではなく、日本の「常備薬文化」として昔から暮らしに息づいてきたこと。